03版:综合

康养民宿。

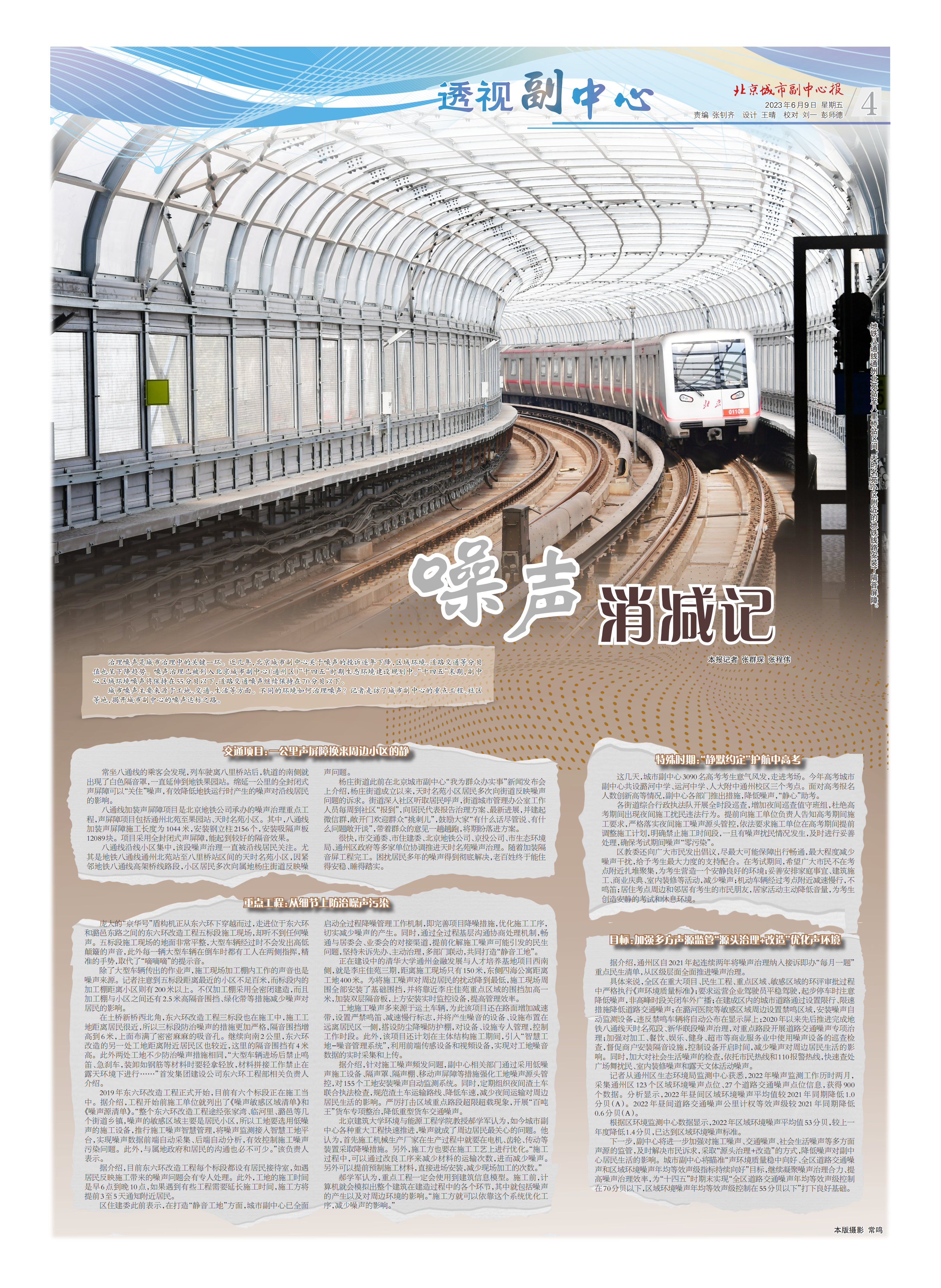

福地居33号高山美居内部场景。

驿云·元和美宿。记者 唐建/摄

本报记者 王军志

“原来村民都以林地耕植为生,现在不但每年能挣房租,还能上班领工资,与原来相比,每年能多挣近5万元。”湖北省十堰市武当山特区元和观村村民、现任“驿云·元和美宿”行政管理的闵海燕开心地说。

同饮一江水,两地一家亲。作为对口协作地区,近年来,通州区和武当山特区以保水质、强民生、促转型为主线,广泛开展交流合作,硕果累累,有力助推了特区乡村振兴和产业升级。

筑巢引得凤凰来

元和观村距武当山景区大门仅有1.7公里。此前,村内的道路坑坑洼洼,很多村民的房子年久失修,破旧不堪。武当山特区依托京堰对口协作资金支持,在元和观村实施了核心景区环境综合整治提档升级项目。

整治后,便捷的交通条件、完善的配套基础设施、深厚的武当文化底蕴、原始古朴的民居,加上临近武当山风景区的区位优势,吸引了北京华夏双龙汽车贸易有限公司前来投资,打造精品民宿。

精品民宿项目分为四期建设。项目均采用“集体+合作社+公司+农户”的合作开发模式,由村两委组建若水乡村旅游专业合作社,通过合作社与农户签订20年租约流转房屋,村委会出土地,政府配套建设基础设施,对外招商引资进行房屋改造和后期运营。

筑巢引得凤凰来,破旧的村落老房子实现了华丽转身,拥有一个美丽的名字——“驿云·元和美宿”。目前,元和美宿一期已建成运营,二期预计今年8月份对外开放。

在改造过程中,项目设计方充分尊重和挖掘了元和观文化脉络,保留了村落古迹、古井、大树。村民房屋主体改造采用传统木构建,抬梁式结构,形制参照武当官式建筑,将道教文化、养生文化、现代园林园艺融汇其中。灰瓦顶、石板地、青石小桥、特色建筑,古老的村落焕发出新的生机。“元和美宿一期有100余间不同风格的客房,配套茶室、酒吧、禅修、绘画、文创等各类配套用房32间,可同时容纳近200名游客住宿、养生,如今已成为武当山游客休闲观光的又一打卡地。”元和美宿有限公司负责人姚俊表示。

姚俊介绍,由于投入资金量大,之前,公司在决策上一直未达成一致。“乘着京堰对口协作的东风,通过通州区委、区政府和武当山特区党工委、管委会积极协调有关事项,我们与元和观村达成合作共识,共同发展旅游、文体、休闲产业。”

元和观是武当山著名的八观之一,元和观村因靠近元和观而命名。该村村干部张学德介绍,以往一些村民自行经营低端的农家乐,都是“单打独斗”,没有充分利用好资源优势,没有形成完整业态。元和观民宿一期建成后,带动了约50名村民就业,同时大幅增加了村集体收入。

文化民宿吸引各地游客打卡

如今,民宿已经成为武当山文化旅游特色产业。位于武当山景区的福地居33号民宿,是来自湖北省武汉市的邹东斌夫妇用两年时间打造出来的精品民宿。民宿的风格、选材、装饰、空间布局等都与所处环境、气候物种等密切相关。吧台、书房、火炉、天井、茶室、水池、茶园,无不透着设计师的别样用心。房内,阳光透过全景玻璃窗钻进来,坐在床前就能远眺武当山金顶。

古树、古井、古风村落错落有致;古道、古韵、生态民居景色怡人。“我们老两口都是从通州专程过来旅游的,武当山不仅风景宜人,酒店、民宿等配套设施也很完善。”来自通州区的魏先生说。

“文化民宿”吸引着全国各地的游客前来打卡。截至目前,武当山已发展民宿近百家,有力带动了当地村民就业。“通过发展民宿产业,不仅盘活了山上山下大量闲置的农村资源、培养壮大了农村经济、增加了当地农民收入,同时也改善了农村人居环境。”武当山特区文化和旅游局党组书记、局长费利民对记者说。

对口协作推动文旅发展

十堰市是南水北调中线工程核心水源区,被称为“华北水井”。通州区和武当山特区2014年建立对口协作关系以来,两地主动作为,通州区共选派8名干部到武当山特区挂职,帮助指导开展对口协作工作。特区先后选派6名干部赴通州区挂职。通州区台湖镇、宋庄镇、西集镇与特区3个办事处实现一对一协作。特区工委16个职能部门均与通州区相关部门开展工作对接,签订战略合作协议12份。两地政府、企事业单位积极开展交流,先后有20余家通州企业到武当山考察对接。

在通州区和武当山特区战略合作框架协议的指引下,武当山特区立足区情实际,强化协作交流,把发展重点放在休闲度假、健康养生、旅游产品研发等相关领域,不断做大旅游产业。特区借助对口协作平台开展宣传,武当武术先后4次赴京展演,武当山人文资源、绿色产品,给北京人民留下了深刻的“武当印象”。通州区总工会把武当山确定为工会会员疗休养基地,并把武当山融入《通州区通武廊协议》进行宣传。武当道酒等地域性特色产品已经入驻通州区商资公司消费扶贫中心。

“下一步,武当山将进一步深化与通州区文旅产业协作,不断完善武当山基础设施,优化生态环境,延伸产业链条,丰富旅游内容,推动武当山文化旅游产业高质量发展。”费利民表示。