01版:要闻

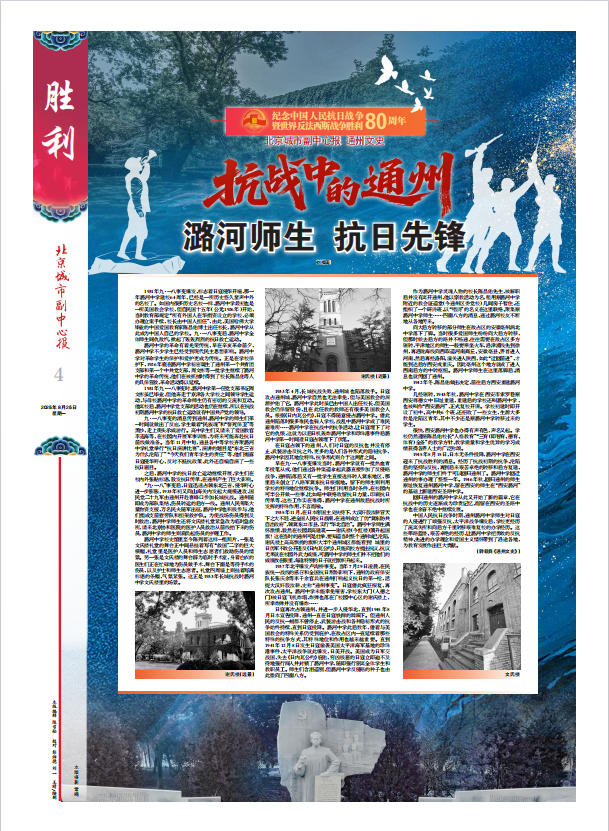

潞河师生 抗日先锋

九·一八事变后,潞河中学全体师生同仇敌忾,掀起了轰轰烈烈的抗日救亡运动。1933年长城抗战中,学校文氏楼变身为临时急救所,师生与协和医护人员共同救治伤员,礼堂悬挂的“救国”横幅,见证着共赴国难的决心。

从九·一八到1941年珍珠港事件前,依托美国教会背景的特殊庇护,潞河中学在日占区以半公开与隐秘结合的方式持续抗争,既是避难所,也是敌后抗日的据点,用行动诠释了中国人在民族危亡时刻的不屈精神。

1941年冬,日寇强行占领潞河中学,师生被驱离,学校中断。但潞河的灵魂未散,校长陈昌佑以研诗班名义在通州秘密联络师生,更多人则踏上向大后方转移之路。

安徽亳州的涡北中学成为重要节点。1943年,陈昌佑经亳县转移至西安,在各界支持下重建潞河中学。“西安潞河”以沦陷区师生为主体,延续“三育全备”理念,很快成为后方名校,为流亡青年提供庇护,传递抗日信念。

1945年抗战胜利后,潞河师生历经一年筹备,于1946年秋返回通州原址复校,部分师生留在西安建立圣路中学。潞河的迁徙如“教育长征”,在战火中传播爱国精神与教育理想,完成了跨越千里的精神传承。(详见四版)

本报记者 柴福娟