04版:文化

本报记者 冯维静

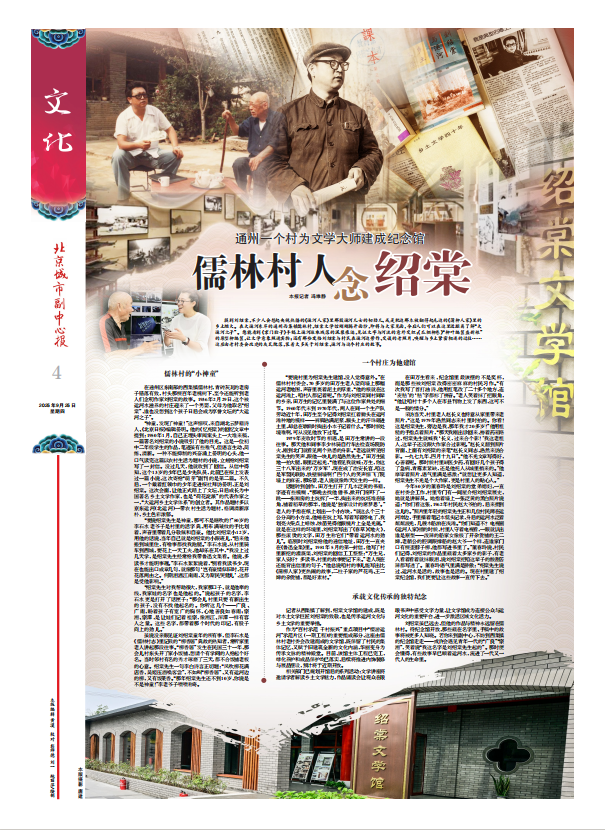

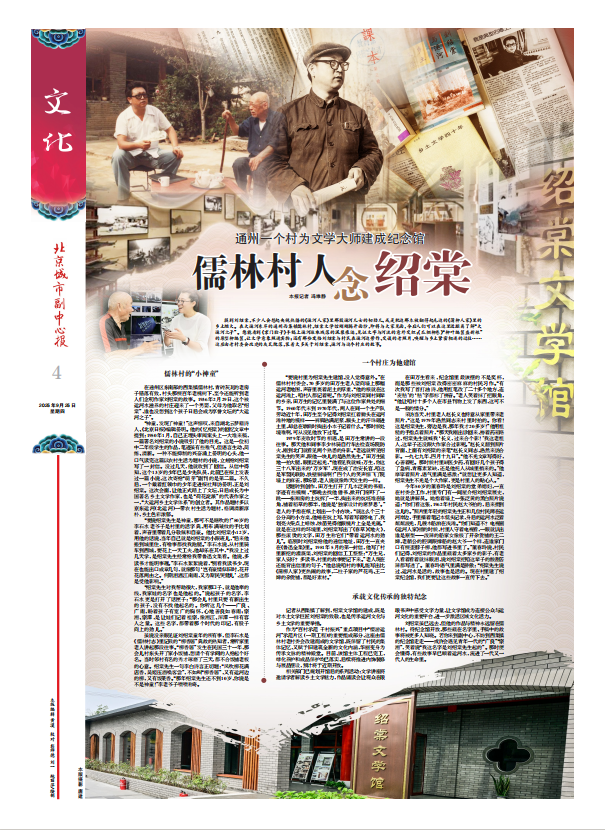

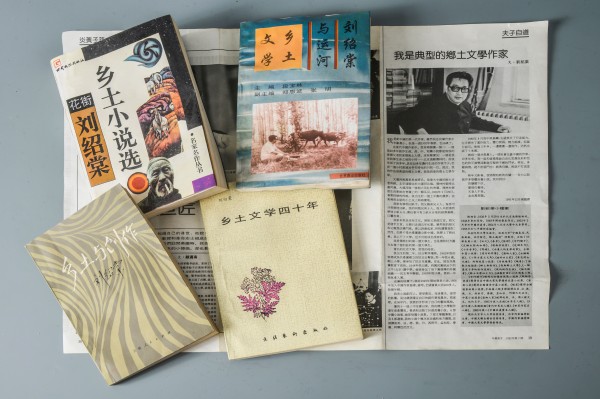

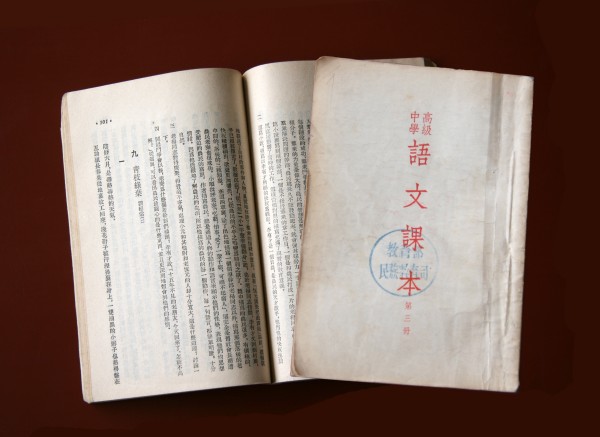

提到刘绍棠,不少人会想起央视热播的《运河人家》里那股运河儿女的韧劲儿,或是枕边那本被翻得起毛边的《蒲柳人家》里的乡土烟火。在大运河东岸的通州西集镇儒林村,绍棠文学馆刚刚揭开面纱,即将与大家见面,今后人们可以在这里近距离了解“大运河之子”。您能看到《京门脸子》手稿上运河涨水溅落的泥浆痕迹,见证文字与河流的意外交织;《瓜棚柳巷》“柳叶编筐盛新粮”的原型柳编筐,让文学意象照进实物;还有那些定格刘绍棠与村民在运河边劳作、交谈的老照片,唤醒与乡土紧密相连的过往……这座由老村委会改建的灰瓦院落,装着太多关于刘绍棠、运河与这个村庄的故事。

儒林村的“小神童”

在通州区东南部的西集镇儒林村,青砖灰瓦的老房子错落有致,村头那棵百年老槐树下,至今还能听到老人们念叨作家刘绍棠的故事。1936年2月29日,这个被运河水滋养的村庄迎来了一个男婴,父母为他取名“绍棠”,谁也没想到这个孩子日后会成为享誉文坛的“大运河之子”。

“神童,发现了神童!”这声惊叹,来自湖北云梦籍诗人、《北京日报》编辑晏明。他的《忆绍棠》的回忆文章中提到:1950年1月,自己正埋头审阅案头上一大堆来稿,一篇署名刘绍棠的小说吸引了他的目光。这是一位初中二年级学生的作品,笔迹虽有些稚气,但语言生动、简练、清新。一种不能抑制的兴奋涌上晏明的心头,他一口气读完这篇以农村生活为题材的小说,立刻给刘绍棠写了一封信。没过几天,他就收到了回信。从信中得知,这个13岁的少年已是少先队员,此前已在报上发表过一篇小说,这次寄给“萌芽”副刊的是第二篇。不久后,一个戴着红领巾的少年走进报社拜访晏明,正是刘绍棠。这次会面,让他正式踏上了文坛,日后成长为中国著名乡土文学作家,也是“荷花淀派”的代表作家之一,“大运河乡土文学体系”的创立者。其作品题材多以京东运河(北运河)一带农村生活为题材,格调清新淳朴,乡土色彩浓郁。

“要说绍棠先生是神童,那可不是瞎吹的!”80岁的李石水老爷子是村里的活字典,用布满皱纹的手比划着,声音里带着几分敬佩和自豪。他比刘绍棠小12岁,用他的话说,当年自己就是刘绍棠的小跟班儿,“后来他搬到城里住,有啥事都找我跑腿。”李石水说,从村里骑车到西城,要花上一天工夫,他却乐在其中,“我没上过几天学,是绍棠先生经常给我带鲁迅文集看。他说,多读书才能明事理。”李石水絮絮说着,“别看我读书少,现在也能出口成章几句,就像那句‘岂有豪情似旧时,花开花落两由之。何期泪洒江南雨,又为斯民哭健儿’,这都是受他影响。”

“绍棠先生对我帮助很大,我家那口子,就是他牵的线,我家娃的名字也是他起的。”说起孩子的名字,李石水更是打开了话匣子:“那会儿村里只要有新出生的孩子,没有不找他起名的。你听这几个——广良、广雨,盼着孩子有宽广的胸怀,心地善良如春雨;宗湘、宗潭,是让娃们记着祖宗,像湘江、深潭一样有容人之量。这些名字,都带着那个时代的印记,有股子向上的劲儿。”

虽说没亲眼见证刘绍棠童年的所有事,但李石水是《儒林村志》里记载的“柳香居”典故的熟知者,常听家里老人讲起那段往事。“柳香居”发生在民国三十一年,那会儿村东头开了家小饭铺,想请个有学问的人给起个好名。当时邻村有名的秀才琢磨了三天,都不合饭铺老板的心意。绍棠先生一句李白诗言正切题:“风吹柳花满店香,吴姬压酒唤客尝”,不如叫“柳香居”,又有运河边的柳,又有饭菜香。“那年绍棠先生还不到10岁,你说是不是神童!”李老爷子啧啧称奇。

一个村庄为他建馆

“要说村里为绍棠先生建馆,没人觉得意外。”在儒林村村委会,70多岁的田万生老人望向墙上那幅运河老地图,声音里裹着泥土的厚重,“他的根就在这运河滩上,咱村人都记着呢。”作为与刘绍棠同村同辈的乡亲,田万生的记忆里装满了与这位作家共处的细节。1960年代末到1970年代,两人在同一个生产队劳动近十年,田万生至今记得刘绍棠扛着锄头在运河滩种地的模样——裤脚沾满泥浆,额头上的汗珠砸进土里,却总在歇晌时掏出小本子记着什么。“那时候处境难啊,可从没见他放下过笔。”

1979年麦收时节的相遇,是田万生常讲的一段往事。那天他和同事李少林骑自行车去检查场院防火,刚到北门就看见两个熟悉的身影。“老远就听见绍棠先生的笑声,跟他一块儿的是浩然先生。”田万生猛地一拍大腿,眼里泛起光,“他看见我就喊:万生,你这三十八军出来的‘万岁军’,现在成了治安长官,咱这是军警民联防,铁壁铜墙啊!”四个人的笑声惊飞了院墙上的麻雀,那场景,老人说就像昨天发生的一样。

话题转到创作,田万生打开了几本泛黄的书籍,字迹有些模糊,“那晚去找他借书,掀开门帘吓了一跳——东厢房的土炕拆了一半,掏出来的炕坯堆在墙角,铺着稻草的那半,他说是‘独家设计的席梦思’。”老人的手指在纸上划出一个小方块,“就这么个三十公分高的小方桌,他蜷在炕上写,写着写着停电了,我划亮火柴点上蜡烛,烛苗晃得他眼镜片上全是光斑。”就是在这样的环境里,刘绍棠写出了《春草》《地火》,那些滚烫的文字,田万生称它们“带着运河水的劲儿”。临别时刘绍棠给他的通信地址,田万生一直夹在《鲁迅全集》里。1981年5月的第一封信,他写了村里新挖的灌溉渠,刘绍棠的回信工工整整:“万生兄,家人安好?多读书,村里的故事要记下来。”老人现在还能背出信里的句子,“他总说咱村的事儿能写出比《蒲柳人家》更热闹的故事,二柱子家的芦花鸡、王二婶的杂货铺,都是好素材。”

在田万生看来,纪念馆里最该摆的不是奖杯,而是那些被刘绍棠改得密密麻麻的村民习作。“有次我写了首打油诗,他用红笔改了二十多个地方,连‘麦秸’的‘秸’字都标了拼音。”老人笑着抹了把眼角,“他让咱村十多个人在市县刊物上发了东西,这可不是一般的情分。”

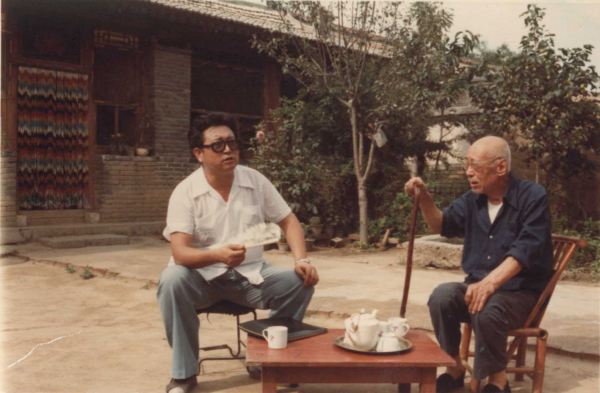

采访当天,村里老人赵长义也特意从家里带来老照片,“这是1979年浩然同志来村里时拍的。你看!这是绍棠先生,旁边是我,那年我才20多岁!”他用粗糙的手指点着照片,“那天我刚出诊回来,挎着药箱路过,绍棠先生就喊我‘长义,过来合个影!’我这老粗人,这辈子还没跟大作家合过影呢。”赵长义翻到照片背面,上面有刘绍棠的亲笔“赵长义同志,浩然来访合影。一九七九年,四月十九日”。“他不光文章写得好,心善着呢。那时候村里缺医少药,有回好几个孩子得了急病,青霉素紧缺,还是他托人从城里捎来的。”他摩挲着照片,语气里满是感激:“就想让更多人知道,绍棠先生不光是个大作家,更是村里人的贴心人。”

今年50岁的董春玲是刘绍棠的堂弟媳妇,一直在村委会工作,村里专门有一间屋介绍刘绍棠展史,她就是讲解员。她指着墙上一张泛黄的黑白照片说道:“你们看这张,1962年村民赵大爷拍的,后来捐到这儿的。”照片里年轻的绍棠先生正和几位村民蹲在运河岸边,手里攥着笔记本低头记录,身后的运河水泛着粼粼波光,几艘木船泊在浅滩。“你们知道不?电视剧《运河人家》播的时候,村里人守着电视看,一眼就认出谁是原型——泼辣的船家女像极了开杂货铺的王二婶,老艄公的腔调跟撑船的赵大爷一个样,连谁家门口有棵歪脖子柳,他都写进书里了。”董春玲说,村民们记得,刘绍棠的作品里藏着太多家乡的影子,有老人看着看着就抹眼泪,说刘绍棠把咱这辈子的酸甜苦辣都写透了。董春玲语气里满是骄傲:“绍棠先生说过,运河水是活的,故事也是活的。现在村里建了绍棠纪念馆,我们更要让这些故事一直传下去。”

承载文化传承的独特纪念

记者从西集镇了解到,绍棠文学馆的建成,既是对本土文学巨匠刘绍棠的致敬,也是传承运河文化与乡土文学的重要举措。

作为“百村示范 千村振兴”重点项目中“樱游运河”示范片区(一期工程)的重要组成部分,这座由儒林村老村委会改建而成的文学馆,既保留了村民的集体记忆,又赋予旧建筑全新的文化内涵,华丽变身为传承文脉的精神殿堂。目前,该馆主体工程已完工,绿化养护和成品保护均已落实,后续将推进内饰装修与展品摆设,预计将于近期开放。

相关部门已规划开馆后的系列活动:文学讲座将邀请学者解读乡土文学魅力,作品诵读会让观众在琅琅书声中感受文字力量,让文学馆成为连接公众与运河文化的重要平台,进一步激活区域文化活力。

刘绍棠虽已远去,但他的作品与精神永远留在儒林村。待纪念馆开放,那些藏在名字里、手稿中的故事将被更多人知晓。若你来到副中心,不妨到西集镇的纪念馆走走——或许会遇见青年一代的“广良”“宗湘”,笑着说“我这名字是刘绍棠先生起的”。那时便会懂得,有些故事早已顺着运河水,流进了一代又一代人的生命里。