02版:新闻

本报记者 曲经纬

新时代的浩荡东风吹拂京畿大地,北京城市副中心以“国家绿色发展示范区”的使命担当,在高质量发展的历史卷轴上挥毫泼墨。从国务院印发意见明确战略定位,到《实施方案》获批复落地;从构建闭环工作机制到形成多元绿色发展场景;从工业遗迹的生态涅槃到运河碧波的古今交响,从低碳转型的深刻变革到共治共享的全民同心,城市副中心书写了一曲人与自然和谐共生的时代乐章。

今天,以“绿色北京新航程 绿色经济新标杆”为主题的首届北京绿色发展论坛在城市副中心启幕。“十四五”以来,城市副中心将绿色发展理念融入城市建设肌理,在建筑、能源、产业、生态等关键领域率先突破,以城市绿心“全域零碳公园”、北京绿色技术创新服务产业园等一批标杆项目为引领,交出了一份兼具“含绿量”与“含金量”的优异答卷,为全国绿色低碳转型提供了可复制、可推广的“副中心经验”。

建筑绿色转型:

从标准引领到全链协同,绿色理念嵌入建筑全生命周期

城市要低碳,绿色建筑先“打底”。这场建筑领域的绿色变革,从一开始就带着对土地的敬畏:不只是盖房子,更要让建筑与自然和谐共生。

当各地还在探索绿色建筑标准时,城市副中心早已率先竖起“风向标”:新建居住建筑必须达到绿色建筑二星级以上,公共建筑更是直接对标最高的三星级,这“两个百分百”的硬标准一出台,就把绿色理念从项目设计端牢牢“焊死”。

不是只喊口号,从政策上破解融资难题,到工地上严控建材环保性,再到建成后跟踪运营能耗,城市副中心把绿色贯穿到建筑的“一生”,搭建起设计、建设、运营全链条体系。每一栋楼从图纸落笔到拔地而起,都藏着对生态规律的考量,真正让绿色不再是建筑的附加项,而是与生俱来的“基因”。

绿色建筑发展曾卡在“认定慢、融资晚”的痛点上——项目还在设计阶段,绿色认证未完成,金融支持就难以及时跟进。为破解这一困境,城市副中心联合多部门主动破局,出台《北京市信贷支持建筑绿色发展的指导意见(试行)》,创新推出“预评价、预评审”机制,相当于给项目发放了“融资通行证”,让绿色建筑在设计初期就能拿到金融活水。

数字经济智城园产业园(人民商场)项目就是首个受益者,凭借这项政策,顺利获得8000万元绿色贷款,原本可能搁置的工期得以快速推进,真正为绿色建筑融资开辟了“快车道”。不仅如此,《北京城市副中心绿色建筑实施管理办法(试行)》《关于北京城市副中心促进智能建造产业发展的实施细则(修订版)》等政策密集出台,从项目实施管理到绿色施工规范,再到智能建造推广,构建起全链条政策框架,如同为绿色建筑发展撑起“防护伞”,让每一个环节都有章可循、有策可依。

漫步副中心,绿色建筑早已成为城市天际线的“亮眼底色”。行政办公区里,绿色三星建材实现100%应用,小到一块瓷砖、大到一根钢梁,都带着“绿色基因”;运河商务区凭借全方位生态设计,获评北京市绿色生态示范区,走在街区里,满眼都是人与自然和谐共生的景象;北投大厦、北京市规划院等总部建筑更是“绿色明星”;北京建院大楼融合光伏幕墙、地源热泵等多项节能技术,建成近零能耗建筑,夏天不用空调也能保持凉爽;华夏银行大厦创新应用BIPV建筑光伏一体化技术,外墙如同“发电面板”,还斩获了LEED铂金级预认证,真正实现“一栋一特色、一片一标杆”。

更让人眼前一亮的是三大文化设施,它们采用区域能源站供能,搭配可再生建筑材料,每年能减少1万吨二氧化碳排放,相当于种下5万多棵树;北苑家园中心项目施工时,巨大的基坑气膜像“防护罩”一样罩住工地,不仅让噪声降低70%以上、整体防尘效果达到90%,还创下全市规模最大、形状最不规则、气膜基础最复杂纪录,以往施工时的“尘土飞扬、机器轰鸣”不见了,周边居民生活丝毫不受影响,绿色施工与城市生活也实现了“和谐共生”。

智能建造重塑产业新模式,虚拟平台当上了“助手”。在城市副中心的建筑工地上,“智能”早已不是新鲜事。这里率先打造智能建造示范区,搭建起全国首个智能建造虚拟仿真服务平台,建设公共服务平台,就像为建筑行业量身定制了“数字工具箱”。平台上1100多个注册用户、1200余项数字资产,涵盖从设计建模到施工模拟的全流程服务,企业需要什么技术支持,点开平台就能“点单”,便捷又高效。

怡禾生物项目尝到了智能建造的“甜头”,借助平台的数字化转型集成技术,原本需要18个月的工期缩短了3个多月,成本节省近200万元,还成了全国首例建筑业数字化转型集成试点,工人再也不用靠“经验”施工,而是跟着数字模型精准作业。中国建研院通州研发基地则全部用上国产数字化产品,从钢筋绑扎机器人到智能监测系统,传统工地的“粗放作业”变成了“智慧高效”生产,不仅施工效率翻倍,还减少了材料浪费,为建筑行业绿色升级注入了强劲的科技动能。

能源生态革新:

从零碳目标到科技破局,蓝绿画卷铺满城市空间

若把城市绿色发展比作一场长跑,能源就是“发动机”,生态便是“定心石”,缺了哪一样,都跑不远、跑不稳。城市副中心认准“零碳”目标,攥紧创新这把“钥匙”,在能源供给、生态治理、空间优化的赛道上齐头并进,跑出了不一样的加速度。

昔日的老工业区变身11.2平方公里的城市绿心“全域零碳公园”,光伏板藏在草坪下、地源热泵埋在土壤里,连路灯都靠太阳能“供电”;碧水再生水厂把“地下处理厂+地上生态园”的设想变成实景,污水进去、清泉出来,还能回收余热给居民供暖。这些标志性项目就像一个个“绿色坐标”,让“蓝绿交织、水城共融”不再是图纸上的线条,而是居民能触摸到的风景:漫步河边能看见水鸟嬉戏,逛公园能感受清风拂面,就连老厂房的红砖墙上,都爬满了象征新生的藤蔓,工业时代的记忆与如今的生态新貌,在时光里悄悄“对话”。

据测算,2025年城市绿心森林公园将产生3364吨负碳盈余,昔日工业遗址彻底蝶变为城市“绿肺”,更入选自然资源部生态产品价值实现典型案例,为城市生态修复与零碳转型提供了“范本”。

让城市换上“低碳新装”,能源革命先“撕开突破口”。城市副中心果断丢掉“高耗能、高排放”的旧路子,一门心思搭起清洁低碳的能源体系,还把绿电的“朋友圈”越扩越大,和内蒙古锡林郭勒盟签下全国首个城市间绿电协议,相当于给副中心拉来了一条“绿色能源专线”。

如今走进行政办公区、城市绿心,这里用的电100%来自风能、太阳能;环球度假区更成了全球首个全绿电运营的超大型主题公园,游客在过山车穿梭、看演出狂欢时,背后都是清洁电力在默默支撑。

新型电力系统建设更是藏着不少“黑科技”。“新型电力系统实验基地”里,各类低碳技术忙着“练兵”;全市首个“光储直柔”零碳营业厅,屋顶光伏板发的电不仅够自己用还能存起来;首座绿建融合数智化零碳变电站,用智慧手段把能耗降到最低;前疃村装上数字化微网,成了全市首个“零碳村”,村民用电更绿也更稳定。

不仅如此,城市副中心还率先出台区级虚拟电厂政策,智慧能源管理平台(CIEMS)一上线,就能把电源、电网、负荷、储能等环节“串”起来协同发力,形成“源网荷储数碳”一体的发展格局,为全国城市低碳转型端出了可学可复制的“副中心方案”。

水是生命之源,更是城市之魂。作为京杭大运河的北起点,城市副中心的水脉兴衰,始终与城市命运紧密相连。“十四五”期间,城市副中心以全域治水、系统治水的宏大视野,打响了一场让运河重生、让碧水长流的攻坚战役,千年运河在新时代焕发新生。

碧水再生水厂创新采用“地下再生水厂+地上生态公园”模式,日处理污水18万吨,出水指标达地表水Ⅳ类,不到24小时就能让污水变“清泉”,成为城市第二水源;处理污水产生的余热还能为居民供热,替代燃气供热实现绿色减碳。地面景观公园则设置科普体验、水科学教育等功能区,成为市民争相打卡的“生态课堂”,成功入选全国首批污水处理绿色低碳标杆厂。

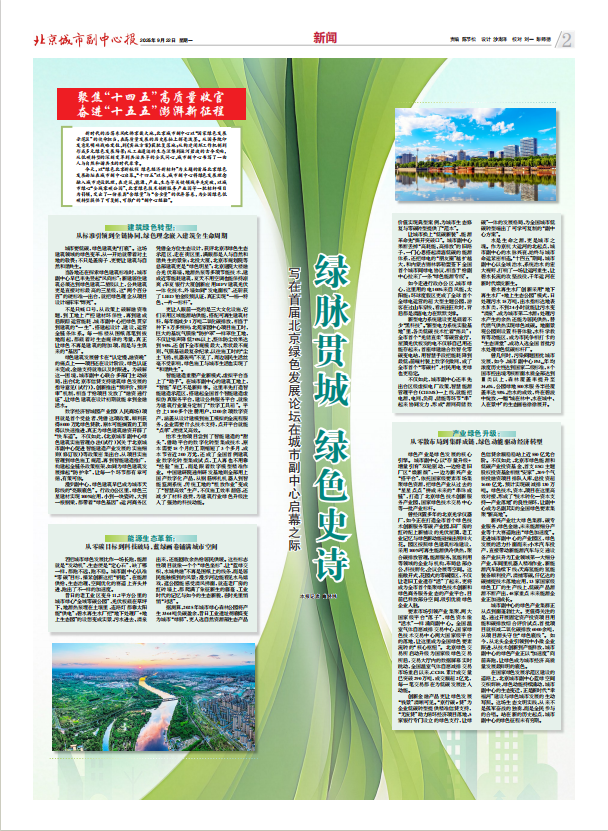

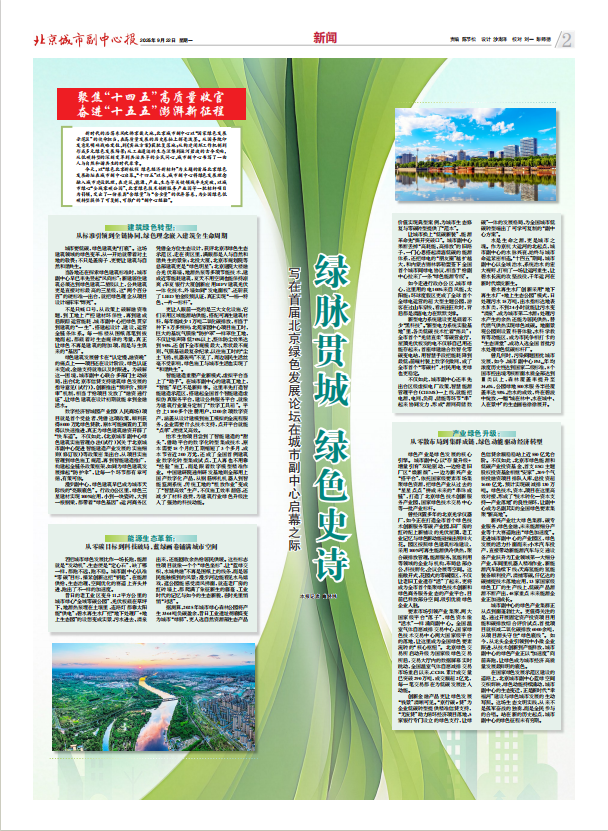

曾几何时,污染问题困扰城市发展,如今,城市副中心PM2.5年均浓度历史性达到国家二级标准,8个国市控出境考核断面水质全部达到Ⅲ类以上,森林覆盖率提升至34.6%,公园绿地500米服务半径覆盖率达93%,治水的成效,终在碧波中绽放,一幅“城在林中、水在城中、人在景中”的生态画卷徐徐展开。

产业绿色升级:

从零散布局到集群成链,绿色动能驱动经济转型

绿色产业是绿色发展的核心引擎。城市副中心以“存量升级+增量引育”双轮驱动,一边给老旧厂区“焕新颜”,一边为新兴产业“搭平台”,依托国家级要素市场集聚绿色资源,把绿色产业从过去的“星星点点”拼成未来的“串珠成链”,打造了北京绿色技术创新服务产业园、国家绿色技术交易中心等一批产业标杆。

曾经闲置多年的北京光学仪器厂,如今正在打造全市首个绿色技术创新服务零碳产业园,旧厂房的红砖配上新铺设的光伏屋顶,老工业记忆与绿色新动能碰撞出别样火花。园区按照绿色建筑标准建设,采用100%可再生能源供冷供热,聚合碳排放管理、能源服务、氢能利用等领域的企业与机构,布局总部办公、科技孵化、会议会展等空间。这座敞开式、花园式的零碳园区,不仅让老旧工业遗存“活”了起来,更将成为全市首个集聚绿色技术创新和绿色商务服务业态的产业平台,目前已释放部分空间,吸引优质绿色企业入驻。

要素市场引领产业集聚,两大国家级平台“落子”,绿色资本像“活水”一样涌向副中心。全国温室气体自愿减排交易中心、国家绿色技术交易中心两大国家级平台的落地,让这里成为全国绿色要素流转的“核心枢纽”。北京绿色交易所启动升级为国家级绿色交易所后,交易大厅内的数据屏幕实时跳动,全国温室气体自愿减排交易市场重启以来,CCER累计成交量已突破290万吨,成交额超2亿元,每一笔交易都在为低碳发展注入动能。

创新金融产品更让绿色发展“钱景”清晰可见。“京行碳e贷”为企业低碳转型提供精准信贷支持,“无废贷”助力循环经济项目落地,5家银行专门设立的绿色支行,让绿色信贷余额稳稳站上近550亿元台阶。不仅如此,北京市绿色能源和低碳产业投资基金、首支ESG主题股权投资基金相继“安家”,209个气候投融资项目排队入库,总投资超1600亿元,预计实现碳减排130万吨。绿色技术、资本、项目在这里高效对接,形成了“技术转化—资本支持—产业落地”的良性循环,让副中心成为名副其实的全国绿色要素集聚“新高地”。

新兴产业壮大绿色集群,碳专业服务、绿色金融、未来能源细分产业等十大赛道跑出“绿色加速度”。走进城市副中心的产业园区,绿色发展的活力扑面而来:小米汽车投产,直接带动新能源汽车与交通设备产业跃升为工业领域第一大细分产业,车间里机器人精准作业,新能源汽车陆续下线;天海氢能的氢能装备顺利投产,清捕零碳、仟亿达的碳捕捉技术落地应用,13家国家级绿色工厂的生产线上,低碳产品源源不断产出,48家重点未来能源企业正加速成长。

城市副中心的绿色产业集群正从点到面蓬勃壮大。更值得关注的是,通过开展固定资产投资项目用能和碳排放综合评价试点,首批项目就核减二氧化碳排放6000余吨,从项目源头守住“绿色底线”。如今,从龙头企业引领到中小微企业跟进,从技术创新到产能释放,城市副中心的绿色产业正以“加速度”向前奔跑,让绿色成为城市经济高质量发展最鲜明的底色。

在国家绿色发展示范区建设的道路上,北京城市副中心蓝绿空间交织辉映,绿色动能持续涌动,城市副中心的生态变迁,正是新时代“幸福河”建设与绿色城市发展的生动写照。这场生态文明实践,从来不是孤军奋战的独奏,而是全民参与的合唱。站在新的历史起点,城市副中心的绿色征程未有穷期。