04版:热点

盾构隧道长度约7.4公里。

作业车辆正在进行管片运输任务。

“运河号”破土而出。

工作人员控制机器拼装管片。

“运河号”最大开挖直径16.07米,总重量约4500吨。

本报记者 刘薇

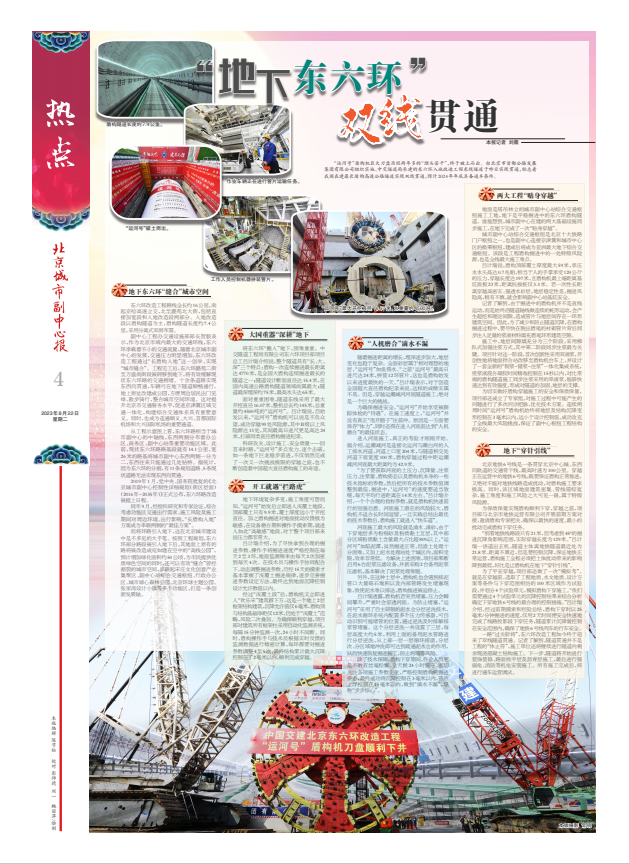

“运河号”盾构机巨大刀盘历经两年多的“埋头苦干”,终于破土而出。由北京市首都公路发展集团有限公司组织实施、中交隧道局承建的东六环入地改造工程东线隧道于昨日实现贯通,标志着我国在建最长盾构高速公路隧道实现双线贯通,预计2024年年底具备通车条件。

地下东六环“缝合”城市空间

东六环改造工程路线全长约16公里,南起京哈高速立交,北至潞苑北大街,包括直接加宽段和入地改造段两部分。入地改造段以盾构隧道为主,盾构隧道长度约7.4公里,采用分离式双洞布置。

副中心工程办交通设施部部长贺毅表示,作为北京市域内最大的交通环线,东六环承载着不小的交通流量,随着北京城市副中心的发展,交通压力明显增加,东六环改造工程通过“长盾构入地”这一创举,实现“城市缝合”。工程完工后,东六环潞苑二街至万盛南街段被转移到地下,将有效缓解现状东六环路的交通拥堵。十余条道路实现东西向贯通,车辆可在地下隧道顺畅通行,地上原址改建成公园,方便周边居民出门见绿、散步骑行,整合城市空间环境。这对提升北京市交通服务水平,促进京津冀区域交通一体化,构建综合交通体系具有重要意义。同时,也成为连通顺义、大兴、首都国际机场和大兴国际机场的重要通道。

从工程示意图上看,东六环路相当于城市副中心的中轴线,东西两侧分布着办公区、商务区、副中心站等重要功能区域。此前,现状东六环路路基段就有14.1公里,宽26米的路基将城市副中心东西两侧一分为二,东西往来只能通过几处钻桥。据统计,因为东六环的分割,有11条规划道路、5条现状道路无法实现东西向贯通。

2019年1月,党中央、国务院批复的《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016年-2035年)》正式公布,东六环路改造被提上日程。

同年9月,经组织研究和专家论证,综合考虑功能区交通出行需求、施工风险及施工期间对周边环境、出行影响,“长盾构入地”方案成为串联两侧的“最佳方案”。

而将环路引入地下,这在北京城市建设中是不多见的大手笔。按照工程规划,东六环部分路段被引入地下后,其地面上原有的路将被改造成宛如建在空中的“高线公园”,预计增加绿化面积约50公顷,为市民提供优质绿色空间的同时,还可以有效“缝合”曾经割裂的城市空间,串联起宋庄文化创意产业集聚区、副中心站综合交通枢纽、行政办公区、城市绿心森林公园、北京环球主题公园、张家湾设计小镇等多个功能区,打造一条创新发展轴。

大国重器“深耕”地下

将东六环“搬入”地下,困难重重。中交隧道工程局有限公司东六环项目部项目总工吕计瑞介绍说,整个隧道具有“长、大、深”三个特点:盾构一次连续掘进最长距离达4770米,是全国大盾构连续掘进最长的隧道之一;隧道设计断面直径达15.4米,在国内高速公路盾构隧道领域尚属最大;隧道最深埋深约75米,最高水头达65米。

面对重重困难,隧道东线采用了最大开挖直径16.07米,整机总长约145米,总重量约4500吨的“运河号”。吕计瑞说,自始发以来,“运河号”盾构机可以说是不负众望,成功穿越99处风险源,其中II级以上风险源达13处,其间最高日进尺更是高达24米,打破同类直径盾构掘进纪录。

科研攻关、设计施工、安全质量……回首来时路,“运河号”多点发力、逐个击破,如一条地下巨龙稳步前进,不仅悄然完成了一次又一次挑战极限的穿越之旅,也不断创造着中国超大直径盾构施工的奇迹。

开工就遇“拦路虎”

地下环境复杂多变,施工难度可想而知。“运河号”始发后立即进入浅覆土地段,顶部覆土只有9.9米,覆土厚度远小于开挖直径。加之盾构掘进对地面扰动反馈极为敏感,在设备磨合期和操作手摸索期,就进入如此“高敏感”地段,对于整个项目部来说压力都非常大。

吕计瑞介绍,为了尽快拿到合理的掘进参数,操作手将掘进速度严格控制在每天2至3环,地面监测频率由每天2次加密到每天4次。在技术员与操作手协同配合下,动态调整掘进参数,历经15天的摸索才基本掌握了浅覆土掘进规律,逐步完善掘进参数设定方法,最终达到地面沉降控制设计允许数值以内。

经过“浅覆土段”后,盾构机又立即进入“欢乐宋”建筑群下方,这是一个地上2层框架结构建筑,沉降允许值仅6毫米,盾构顶与结构基础净距仅12米,仍处于“浅覆土”范畴,风险二次叠加。为确保顺利穿越,项目部对建筑所有框架柱采用自动化监测系统,每隔15分钟监测一次,24小时不间断。同时,盾构操作手与技术员根据实时反馈的监测数据进行精密计算,每环都要对掘进参数调整4至5次,最终结构累计最大沉降控制在了2毫米以内,顺利完成穿越。

“人机磨合”滴水不漏

随着掘进距离的增长,埋深逐步加大,地层变化也趋于复杂。全面砂层属于相对理想的地层,“运河号”如鱼得水。“之前‘运河号’最高日进尺达24米,拼装12环管片,这也是盾构始发以来进度最快的一天。”吕计瑞表示,对于创造全国超大直径盾构纪录来说,这样的成绩实属不易。但是,穿越运潮减河河底隧道施工,绝对是一个巨大的挑战。

为确保掘进安全,“运河号”开始享受被跟踪体检的“待遇”。在施工速度上,“运河号”并没有真正“甩开膀子”往前冲。原因是一方面要保存“体力”,同时还得在进入河底前达到“人机磨合”的最佳状态。

进入河底施工,真正的考验才刚刚开始。据介绍,运潮减河是连接北运河与潮白河的人工排水河道,河道上口宽204米,与隧道相交处河道下底宽度100米,盾构穿越过程中距运潮减河河底最大距离约为42.9米。

“为了要获取河底的土压力、沉降量、注浆压力、注浆量、盾构姿态以及盾构机本身的一些技术指标的参数,然后把所有的技术参数值调整到最佳,掘进中,‘运河号’的速度要适当放缓,每天平均行进距离在14米左右。”吕计瑞介绍,一个个合理的指标参数,就是盾构机快速前行的坚强后盾。河底施工潜在的风险较大,盾构机不适合长时间逗留,一旦实践总结出最优的技术参数后,盾构施工就进入“快车道”。

河底施工最大的风险就是涌水、涌砂,由于下穿地层多为粉细砂及粉质黏土互层,其中部分区域粉质黏土含量最大占比超80%以上,“运河号”如陷泥潭,虽然掘进正常,但渣土处理十分困难,又加上泥水处理站处于城区内,面积受限,效率非常低。为解决上述困难,项目部果断启用6台泥浆压滤设备,并新采购2台备用泥浆压滤机,基本解决了泥浆处理难题。

另外,在这种土层中,盾构机也会遇到排泥管口大量砾石堆积以及内部管路发生堵塞现象,致使泥水难以排送,盾构推进被迫停止。

吕计瑞透露,盾构机若突然堵塞,压力会瞬间攀升,严重时会穿透河底。为防止堵塞,“运河号”采用了自主研制的泥水仓分层逆洗技术,在泥水循环系统内配置多个压力传感器,可自动识别可能堵管的位置,通过逆洗及时排解排浆管堵塞。这个分层逆洗一共设置了三层,每层高度大约5米,利用上面的备用泥水管路进行分层逆洗,从上部一层一层循环排渣,分层次、分区域地冲洗即可达到疏通泥水仓的作用,从而快速恢复掘进施工,防止坍塌等风险。

除了技术保障,盾构下穿期间,作业人员更是不敢有丝毫松懈,全天候24小时值守,密切关注各项施工参数变化,严格控制盾构机掘进姿态,最终成功将沉降控制在3毫米以内,管片上浮控制在15毫米以内,做到“滴水不漏”,堪称“步步惊心”。

两大工程“贴身穿越”

地面是塔吊林立的城市副中心站综合交通枢纽施工工地,地下是平稳掘进中的东六环盾构隧道。谁能想到,城市副中心在建的两大基础设施同步施工,在地下完成了一次“贴身穿越”。

城市副中心站综合交通枢纽是北京十大铁路门户枢纽之一,也是副中心连接京津冀和城市中心区的换乘枢纽,建成后将成为亚洲最大地下综合交通枢纽。该段是工程盾构掘进中的一处特级风险源,也是全线最大施工难点。

吕计瑞说,盾构顶部覆土厚度最大59米,承压水水头高达0.7兆帕,相当于人的手掌承受120公斤的压力,穿越长度达197米,且盾构机最上端距离基坑底板23米,距离抗拔桩仅3.3米。若一次性长距离穿越高密实、强透水砂层,地层稳定性差,掘进风险高,稍有不慎,就会影响副中心站基坑安全。

记者了解到,由于掘进中的盾构机并不是直线运动,而是始终沿隧道轴线做连续的蛇形运动,会产生超挖和理论间隙,造成管片与地层间存在一环形建筑空间。因此,为了减少和防止隧道沉降,在盾构掘进过程中,要尽快在脱出盾尾的衬砌管片背后同步注入足量的浆液材料填充盾尾环形建筑空隙。

施工中,地层间隙填充分为三个阶段,采用梯队式加强注浆方式,其中第二阶段同步注浆最为关键。项目针对这一阶段,首次创新性采用双液浆,开创性地将地面拌合站改移至盾构机台车上,并设计了一套全新的“制浆-储浆-注浆”一体化集成系统,使浆液混合凝胶时间精准控制在15秒以内,对比常规的盾构隧道施工同步注浆采用的单液浆,能够快速达到有效强度,形成对隧道的加固、地层的支撑。

为切实做好盾构穿越施工的安全和保质保量,项目部还成立了专家组,对施工过程中可能产生的问题进行了多次问诊把脉,优化技术方案。连续两周时间“运河号”盾构机始终将地层及结构沉降变形控制在3毫米以内,远小于设计控制值,成功攻克了全线最大风险挑战,保证了副中心枢纽工程结构的安全。

地下“穿针引线”

北京地铁6号线是一条贯穿北京中心城、东西向轨道的交通骨干线,最高时速为100公里。穿越正在运营中的地铁6号线,既要保证盾构正常推进,又绝对不能对地铁线路造成扰动,对盾构施工要求极高。同时,该区域地面建筑密集、管线错综复杂,施工难度和施工风险之大可见一斑,属于特级风险源。

为保质保量实现盾构顺利下穿,穿越之前,项目部与北京市地铁运营有限公司开展前期方案对接,邀请盾构专家把关,确保以最快的速度、最小的扰动完成盾构下穿任务。

“别看地铁线路段只有21米,但考虑到45°的掘进沉降角影响范围,实际穿越长度为129米。”吕计瑞一语道出玄机,隧道主体离地铁隧道最近处为21.8米,距离不算近,但是要控制沉降,保证地铁正常运营,盾构施工全程必须把土体扰动带来的影响降到最低,好比是让盾构机在地下“穿针引线”。

为了平安穿越,项目部还做了一次“模拟考”。就是在穿越前,选取了工程地质、水文地质、设计方案等条件与下穿范围相仿的100米区域作为试验段,并划分4个试验单元,模拟盾构下穿施工。“我们需要通过4个试验单元的沉降控制结果来综合分析确定下穿地铁6号线的最合理的控制措施。”吕计瑞介绍,经过前期摸索和经验总结,盾构下穿时以25毫米/分钟掘进的速度,仅用2天时间便安全快速地完成了线路投影段下穿任务,隧道累计沉降量控制在安全范围内,确保了地铁6号线列车的行车安全。

一路“过关斩将”,东六环改造工程如今终于迎来了双线隧道贯通。记者了解到,隧道贯通并不是工程的“休止符”,施工单位还将继续进行隧道内剩余现浇混凝土结构施工。下一步,隧道将开始进行装饰装修、路面找平层及沥青层施工,最后进行强弱电、消防等机电安装施工。所有施工完成后,将进行通车运营调试。