04版:热点

科研育种基地的玉米田一片翠绿。

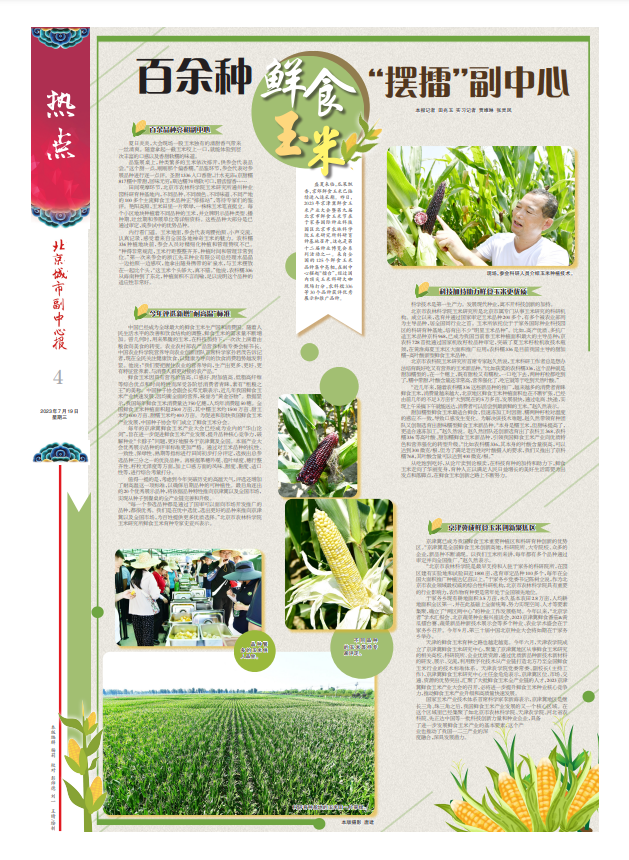

品种繁多的玉米供人品尝。

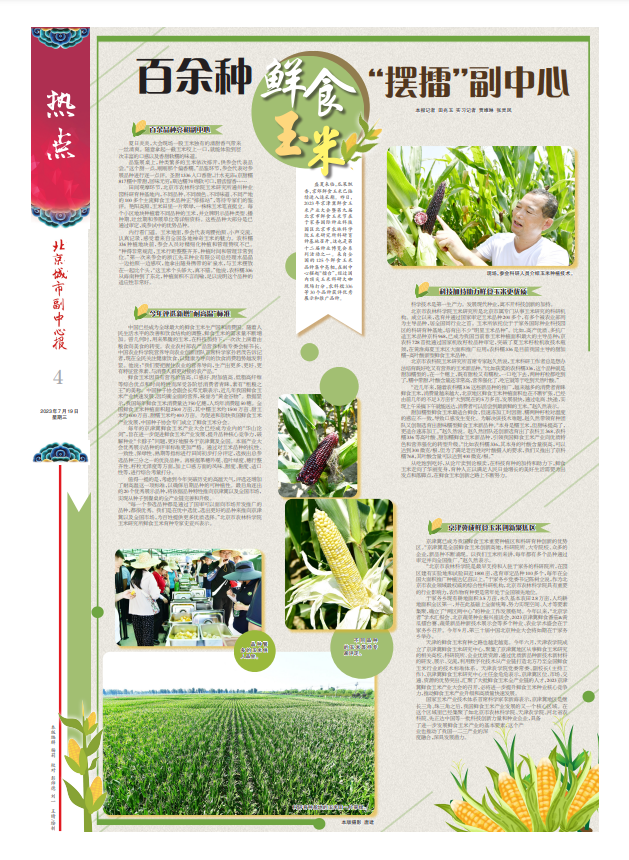

现场,参会科研人员讲解玉米种植技术。

本报记者 田兆玉 实习记者 贾维琳 张灵凤

盛夏来临,瓜果飘香,京郊鲜食玉米已陆续进入适采期。昨日,2023年京津冀鲜食玉米产业大会暨第九届北京市鲜食玉米节在于家务国际种业科技园区北京市农林科学院玉米研究所科研育种基地召开,这也是第十二届种业博览会系列活动之一。来自全国的125个鲜食玉米品种集中亮相,在副中心摆起“擂台”,经过国内顶尖玉米科研大咖现场打分,农科糯336等30个品种获评优秀展示和推广品种。

百余品种亮相副中心

夏日炎炎,大会现场一股玉米独有的清甜香气带来一丝清爽。随意拿起一截玉米咬上一口,就能体验到层次丰富的口感以及香甜软糯的味道。

品鉴展桌上,种类繁多的玉米依次排开,供参会代表品尝。“这个甜一点,刚刚那个偏香糯。”品鉴环节,参会代表对参展品种进行逐一点评。圣甜1336入口香甜,汁水充沛;京甜糯817糯中带甜,回味无穷;斯达糯70绵软可口,唇齿留香……

田间观摩环节,北京市农林科学院玉米研究所通州种业园科研育种基地内,不同品种、不同颜色、不同味道、不同产地的100多个主流鲜食玉米品种正“排排站”,等待专家们的鉴评。艳阳高照,玉米田里一片翠绿,一株株玉米笔直挺立。每个小区地块种植着不同品种的玉米,并立牌明示品种类型、播种期、吐丝期和参展单位等详细资料。这些品种大部分是已通过审定,或参试中的优势品种。

内行看门道。玉米地里,参会代表弯腰拍照、小声交流、认真记录,感受着来自全国各地神奇玉米的魅力。农科糯336种植地块前,参会人员对精细化种植和管理赞叹不已。“种得非常规范,玉米行距整整齐齐,种植时间和管理非常到位。”第一次来参会的浙江先丰种业有限公司总经理水晶晶一边拍照一边感叹,他拿出随身携带的矿泉水,与玉米摆放在一起比个头,“这玉米个头够大,真不错。”他说,农科糯336从海南种到了东北,种植面积不言而喻,足以说明这个品种的适应性非常好。

今年评选新增“耐高温”标准

中国已经成为全球最大的鲜食玉米生产国和消费国。随着人民生活水平的改善和饮食结构的调整,鲜食玉米的需求量不断增加。曾几何时,用来果腹的玉米,在科技加持下,一次次上演着由粮食向美食的转变。农业农村部农产品营养标准专委会秘书长、中国农业科学院营养导向农业创新团队首席科学家孙君茂告诉记者,现在全民关注健康饮食,以健康为导向的饮食消费趋势越发明显。他说:“我们要把握住农业的营养导向,生产出更多、更好、更有特征营养素、与消费人群更对接的农产品。”

鲜食玉米因具有营养价值高、口感好、附加值高、低脂高纤维等综合优点和时尚特性而深受各阶层消费者青睐,素有“粗粮之王”的美称。中国种子协会副会长邓光联表示,近几年我国鲜食玉米产业快速发展,因均衡全面的营养,被誉为“黄金谷物”。数据显示,我国每年鲜食玉米消费量达750亿穗,人均年消费超50穗。全国鲜食玉米种植面积超2500万亩,其中糯玉米约1500万亩、甜玉米约600万亩、甜糯玉米约400万亩。为促进和加快我国鲜食玉米产业发展,中国种子协会专门成立了鲜食玉米分会。

每年的京津冀鲜食玉米产业大会已经成为业内的“华山论剑”,旨在进一步促进鲜食玉米产业发展,提升品种核心竞争力,破解种业“卡脖子”问题,更好地服务于京津冀及全国。本届产业大会优秀展示品种的评审标准更加严格。通过对玉米品种的抗性、一致性、保绿性、熟期等指标进行田间初步打分评定,选拔出总参选品种三分之一的优良品种。再根据果穗外观、苞叶绿度、穗行整齐性、籽粒光泽度等方面,加上口感方面的风味、甜度、黏度、适口性等,进行综合考量打分。

值得一提的是,考虑到今年突破历史的高温天气,评选还增加了耐高温这一项标准,以确保后期品种的可种植性。最后角逐出的20个优秀展示品种,将依据品种特性推向京津冀以及全国市场,实现从种子到餐桌的全产业链完善和升级。

“每一个参选品种都是通过了国审可以面向市场开发推广的品种,都很优秀。我们是在优中选优,选出更好的品种来推向京津冀以及全国市场,为百姓提供更多优质选择。”北京市农林科学院玉米研究所鲜食玉米育种专家史亚兴表示。

科技加持助力鲜食玉米更优质

科学技术是第一生产力。发展现代种业,离不开科技创新的加持。

北京市农林科学院玉米研究所是北京市属专门从事玉米研究的科研机构。成立以来,选育并通过国家审定玉米品种200多个,有多个被农业部列为主导品种,居全国同行业之首。玉米所依托位于于家务国际种业科技园区的科研育种基地,培育出不少“明星玉米品种”。比如,高产优质、多抗广适玉米品种京科968,已成为我国当前春玉米种植面积最大的主导品种;京农科728首批通过国家机收籽粒品种审定,突破了夏玉米籽粒机收技术瓶颈,在黄淮海夏玉米区大面积推广应用;农科糯336是目前我国主导的甜加糯-高叶酸新型鲜食玉米品种。

北京市农科院玉米研究所首席专家赵久然说,玉米科研工作者总是想办法培育既好吃又有营养的玉米新品种。“比如获奖的农科糯336,这个品种就是甜加糯型的,在一个穗上,既有甜粒又有糯粒,一口吃下去,两种籽粒都吃到了,糯中带甜,叶酸含量还非常高,营养强化了,吃它就等于吃到天然叶酸。”

“近几年来,随着农科糯336这些新品种的推广,越来越多的消费者青睐鲜食玉米,消费量越来越大,北京地区鲜食玉米种植面积也在不断扩张,已经由前几年的不足3万亩扩大到现在的5万多亩,发展很快,通过电商、快递,实现上午采摘下午就能送达,消费者可以品尝到最新鲜的玉米。”赵久然表示。

甜加糯型鲜食玉米最适合鲜食,但速冻加工时因甜、糯两种籽粒对温度的感应不一致,导致口感发生变化。为解决该技术难题,赵久然带领育种团队又创制选育出甜味糯型鲜食玉米新品种。“本身是糯玉米,但甜味提高了,更适合速冻加工。”赵久然说。赵久然团队还创新选育出了农科玉368、农科糯336等高叶酸、甜加糯鲜食玉米新品种,引领我国鲜食玉米产业向优质特色和营养强化的转型升级。“比如农科糯336,其本身的叶酸含量很高,可以达到300微克/根,但为了满足老百姓对叶酸摄入的要求,我们又推出了京科糯768,其叶酸含量可以达到400微克/根。”

从吃饱到吃好,从论斤卖到论根卖,在科技育种的加持和助力下,鲜食玉米走向了华丽变身,育种人正以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点,在鲜食玉米创新之路上不断努力。

京津冀成鲜食玉米创新聚焦区

京津冀已成为我国鲜食玉米重要种植区和科研育种创新的优势区。“京津冀是全国鲜食玉米创新高地,科研院所、大专院校、众多的企业,新品种不断涌现。以我们玉米所来讲,每年都有多个品种通过审定并向全国推广。”赵久然表示。

“北京市农林科学院是最早支持和入驻于家务的科研院所,在园区建有实验地和试验田近1800亩,选育审定品种100多个,每年在全国大面积推广种植达亿亩以上。”于家务乡党委书记陈树立说,作为北京市农业领域最权威的综合性科研机构,北京市农林科学院具有重要的行业影响力,农作物育种更是常年处于全国领先地位。

于家务乡现有耕地面积3.5万亩,永久基本农田2.8万亩,人均耕地面积全区第一,并在此基础上全面统筹,努力实现空间、人才等要素集聚,确立了“两区两中心”的种业工作发展格局。今年以来,“北京学者”学术汇报会、北京蔬菜种业振兴座谈会、2023京津冀鲜食番茄&黄瓜擂台赛、蔬菜新品种新技术展示会等多个种业、农业学术盛会在于家务乡召开。今年9月,第三十届中国北京种业大会将如期在于家务乡举办。

天津的鲜食玉米育种之路也越走越宽。今年六月,天津农学院成立了京津冀鲜食玉米研究中心,聚集了京津冀地区从事鲜食玉米研究的相关高校、科研院所、企业优质资源,通过优质新品种新技术新材料的研发、展示、交流,利用数字化技术从产业链打造北方乃至全国鲜食玉米行业的技术标准体系。天津农学院党委常委、副校长(主持工作),京津冀鲜食玉米研究中心主任金危危表示,京津冀区位、市场、交通、资源的优势突出,汇聚了大批鲜食玉米全产业链的人才,2023京津冀鲜食玉米产业大会的召开,必将进一步提升鲜食玉米种业核心竞争力,推动鲜食玉米产业升级和高质量快速发展。

国家玉米产业技术体系首席科学家李新海表示,京津冀地区是继长三角、珠三角之后,我国鲜食玉米产业发展的又一个核心区域。在这个区域里已经集聚了如北京市农林科学院、天津农学院、河北省农科院、先正达中国等一批科技创新力量和种业企业,具备了进一步发展鲜食玉米产业的基本要素,这个产业也推动了我国一二三产业的深度融合,深具发展潜力。