04版:文化

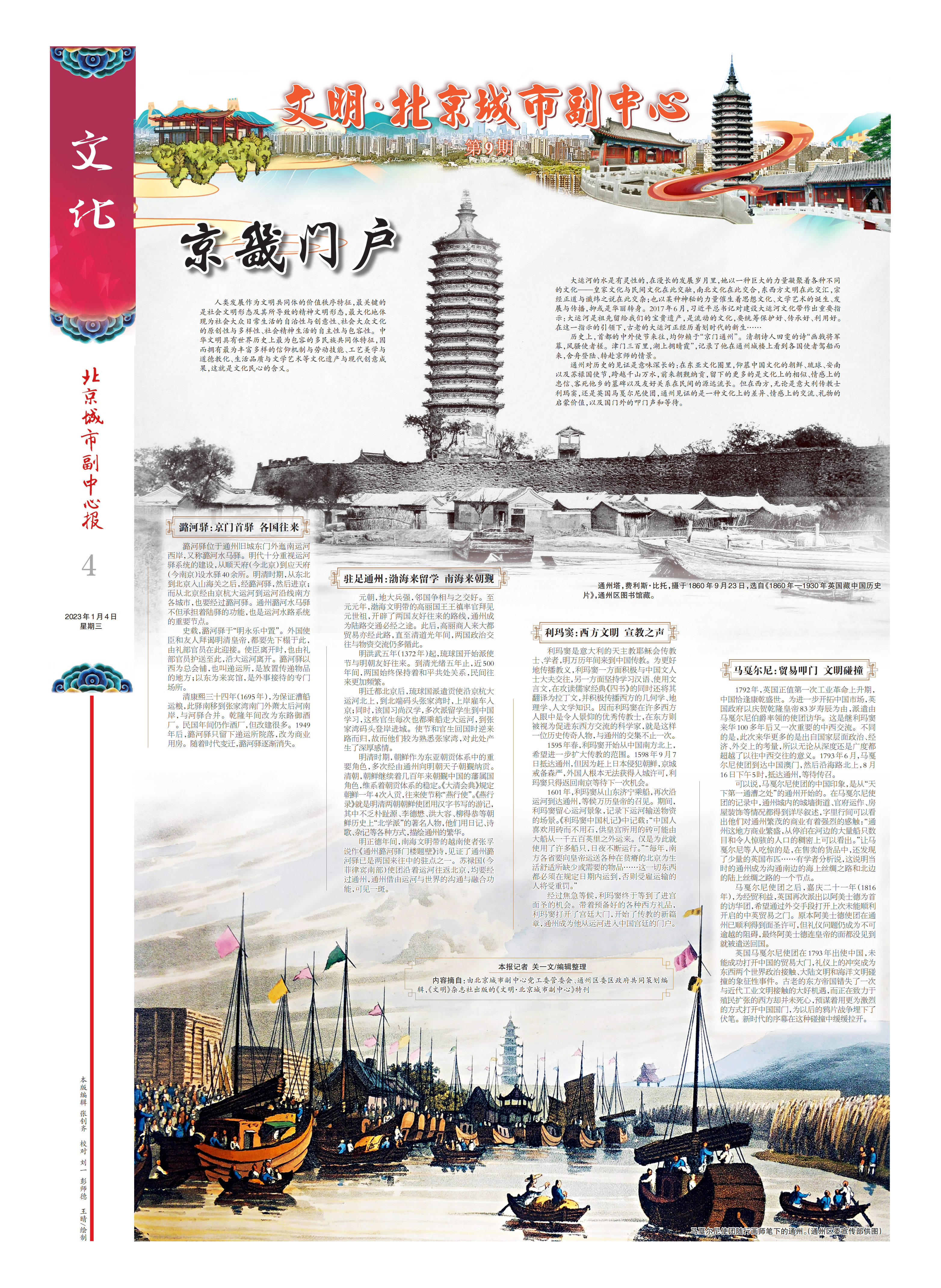

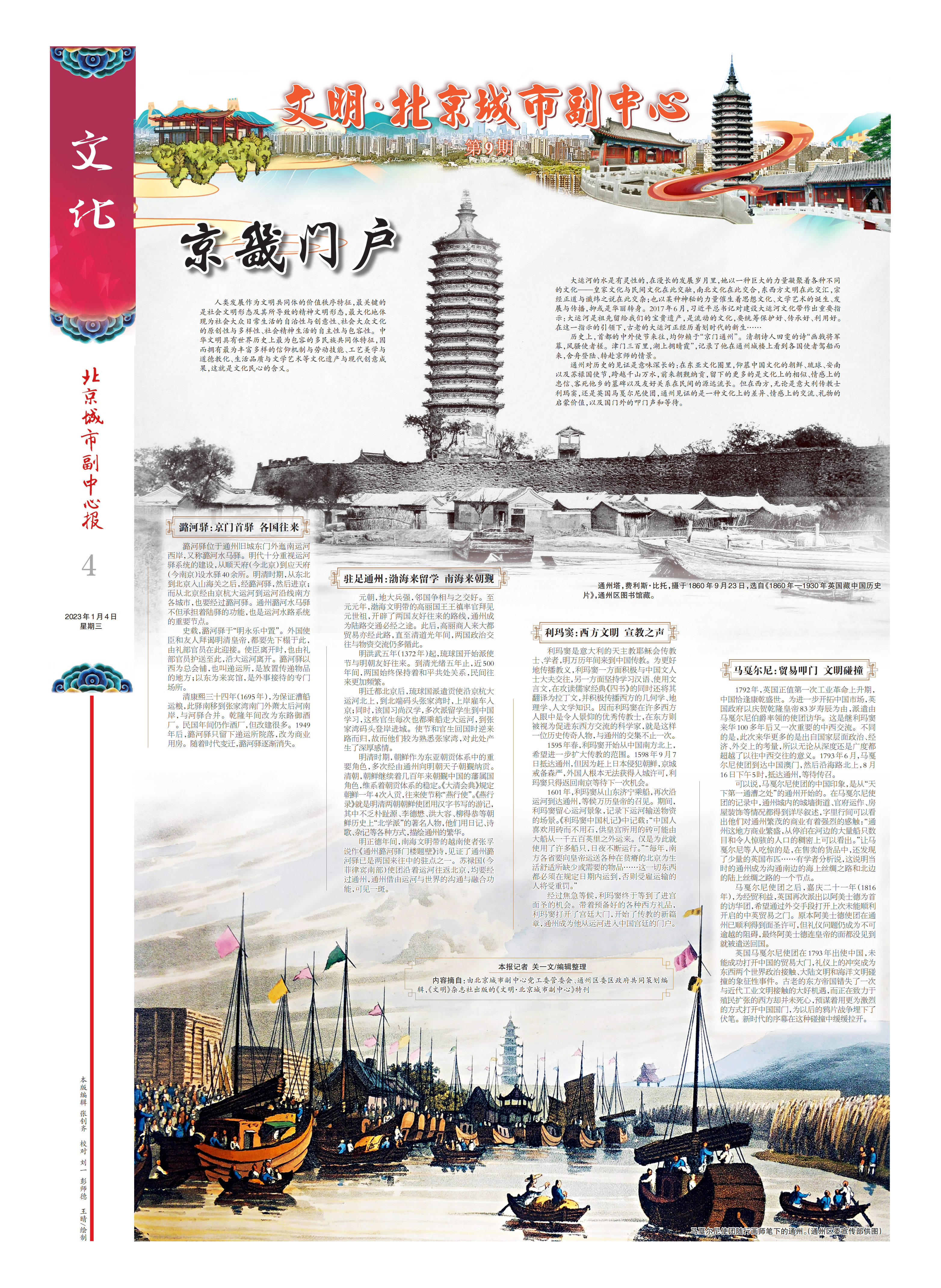

通州塔,费利斯·比托,摄于1860年9月23日,选自《1860年—1930年英国藏中国历史片》,通州区图书馆藏。

马戛尔尼使团随行画师笔下的通州。(通州区委宣传部供图)

人类发展作为文明共同体的价值秩序特征,最关键的是社会文明形态及其所导致的精神文明形态,最大化地体现为社会大众日常生活的自治性与创意性、社会大众文化的原创性与多样性、社会精神生活的自主性与包容性。中华文明具有世界历史上最为包容的多民族共同体特征,因而拥有最为丰富多样的信仰机制与劳动技能、工艺美学与道德教化、生活品质与文学艺术等文化遗产与现代创意成果,这就是文化民心的含义。

大运河的水是有灵性的,在漫长的发展岁月里,她以一种巨大的力量凝聚着各种不同的文化——皇家文化与民间文化在此交融,南北文化在此交合,东西方文明在此交汇,宗经正道与谶纬之说在此交杂;也以某种神秘的力量催生着思想文化、文学艺术的诞生、发展与传播,抑或是华丽转身。2017年6月,习近平总书记对建设大运河文化带作出重要指示:大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好。在这一指示的引领下,古老的大运河正经历着划时代的新生……

历史上,首都的中外使节来往,均仰赖于“京门通州”。清朝诗人田雯的诗“画戟将军幕,风骚使者槎。津门三百里,湖上拥晴霞”,记录了他在通州城楼上看到各国使者驾船而来,舍舟登陆、转赴京师的情景。

通州对历史的见证是意味深长的:在东亚文化圈里,仰慕中国文化的朝鲜、琉球、安南以及苏禄国使节,跨越千山万水,前来朝觐纳贡,留下的更多的是文化上的相似、情感上的忠信、客死他乡的墓碑以及友好关系在民间的源远流长。但在西方,无论是意大利传教士利玛窦,还是英国马戛尔尼使团,通州见证的是一种文化上的差异、情感上的交流、礼物的启蒙价值,以及国门外的叩门声和等待。

潞河驿:京门首驿 各国往来

潞河驿位于通州旧城东门外迤南运河西岸,又称潞河水马驿。明代十分重视运河驿系统的建设,从顺天府(今北京)到应天府(今南京)设水驿40余所。明清时期,从东北到北京入山海关之后,经潞河驿,然后进京;而从北京经由京杭大运河到运河沿线南方各城市,也要经过潞河驿。通州潞河水马驿不但承担着陆驿的功能,也是运河水路系统的重要节点。

史载,潞河驿于“明永乐中置”。外国使臣和友人拜谒明清皇帝,都要先下榻于此,由礼部官员在此迎接。使臣离开时,也由礼部官员护送至此,沿大运河离开。潞河驿以西为总会铺,也叫递运所,是放置传递物品的地方;以东为来宾馆,是外事接待的专门场所。

清康熙三十四年(1695年),为保证漕船运粮,此驿南移到张家湾南门外萧太后河南岸,与河驿合并。乾隆年间改为东路御酒厂。民国年间仍作酒厂,但改建很多。1949年后,潞河驿只留下递运所院落,改为商业用房。随着时代变迁,潞河驿逐渐消失。

驻足通州:渤海来留学 南海来朝觐

元朝,地大兵强,邻国争相与之交好。至元元年,渤海文明带的高丽国王王禛率官拜见元世祖,开辟了两国友好往来的路线,通州成为陆路交通必经之途。此后,高丽商人来大都贸易亦经此路,直至清道光年间,两国政治交往与物资交流仍多循此。

明洪武五年(1372年)起,琉球国开始派使节与明朝友好往来。到清光绪五年止,近500年间,两国始终保持着和平共处关系,民间往来更加频繁。

明迁都北京后,琉球国派遣贡使沿京杭大运河北上,到北端码头张家湾时,上岸雇车入京;同时,该国习尚汉学,多次派留学生到中国学习,这些官生每次也都乘船走大运河,到张家湾码头登岸进城。使节和官生回国时逆来路而归,故而他们较为熟悉张家湾,对此处产生了深厚感情。

明清时期,朝鲜作为东亚朝贡体系中的重要角色,多次经由通州向明朝天子朝觐纳贡。清朝,朝鲜继续着几百年来朝觐中国的藩属国角色,维系着朝贡体系的稳定。《大清会典》规定朝鲜一年4次入贡,往来使节称“燕行使”。《燕行录》就是明清两朝朝鲜使团用汉字书写的游记,其中不乏朴趾源、李德懋、洪大容、柳得恭等朝鲜历史上“北学派”的著名人物,他们用日记、诗歌、杂记等各种方式,描绘通州的繁华。

明正德年间,南海文明带的越南使者张孚说作《通州潞河驿门楼题壁》诗,见证了通州潞河驿已是两国来往中的驻点之一。苏禄国(今菲律宾南部)使团沿着运河往返北京,均要经过通州,通州借由运河与世界的沟通与融合功能,可见一斑。

利玛窦:西方文明 宣教之声

利玛窦是意大利的天主教耶稣会传教士、学者,明万历年间来到中国传教。为更好地传播教义,利玛窦一方面积极与中国文人士大夫交往,另一方面坚持学习汉语、使用文言文,在攻读儒家经典《四书》的同时还将其翻译为拉丁文,并积极传播西方的几何学、地理学、人文学知识。因而利玛窦在许多西方人眼中是令人景仰的优秀传教士,在东方则被视为促进东西方交流的科学家,就是这样一位历史传奇人物,与通州的交集不止一次。

1595年春,利玛窦开始从中国南方北上,希望进一步扩大传教的范围。1598年9月7日抵达通州,但因为赶上日本侵犯朝鲜,京城戒备森严,外国人根本无法获得入城许可,利玛窦只得返回南京等待下一次机会。

1601年,利玛窦从山东济宁乘船,再次沿运河到达通州,等候万历皇帝的召见。期间,利玛窦留心运河景象,记录下运河输送物资的场景。《利玛窦中国札记》中记载:“中国人喜欢用砖而不用石,供皇宫所用的砖可能由大船从一千五百英里之外运来。仅是为此就使用了许多船只,日夜不断运行。”“每年,南方各省要向皇帝运送各种在贫瘠的北京为生活舒适所缺少或需要的物品……这一切东西都必须在规定日期内运到,否则受雇运输的人将受重罚。”

经过焦急等候,利玛窦终于等到了进宫面圣的机会。带着预备好的各种西方礼品,利玛窦打开了宫廷大门,开始了传教的新篇章,通州成为他从运河进入中国宫廷的门户。

马戛尔尼:贸易叩门 文明碰撞

1792年,英国正值第一次工业革命上升期,中国恰逢康乾盛世。为进一步开拓中国市场,英国政府以庆贺乾隆皇帝83岁寿辰为由,派遣由马戛尔尼伯爵率领的使团访华。这是继利玛窦来华100多年后又一次重要的中西交流。不同的是,此次来华更多的是出自国家层面政治、经济、外交上的考量,所以无论从深度还是广度都超越了以往中西交往的意义。1793年6月,马戛尔尼使团到达中国澳门,然后沿海路北上,8月16日下午5时,抵达通州,等待传召。

可以说,马戛尔尼使团的中国印象,是从“天下第一通漕之处”的通州开始的。在马戛尔尼使团的记录中,通州城内的城墙街道、官府运作、房屋装饰等情况都得到详尽叙述,字里行间可以看出他们对通州繁茂的商业有着强烈的感触:“通州这地方商业繁盛,从停泊在河边的大量船只数目和令人惊骇的人口的稠密上可以看出。”让马戛尔尼等人吃惊的是,在售卖的货品中,还发现了少量的英国布匹……有学者分析说,这说明当时的通州成为沟通南边的海上丝绸之路和北边的陆上丝绸之路的一个节点。

马戛尔尼使团之后,嘉庆二十一年(1816年),为经贸利益,英国再次派出以阿美士德为首的访华团,希望通过外交手段打开上次未能顺利开启的中英贸易之门。原本阿美士德使团在通州已顺利得到面圣许可,但礼仪问题仍成为不可逾越的阻碍,最终阿美士德连皇帝的面都没见到就被遣送回国。

英国马戛尔尼使团在1793年出使中国,未能成功打开中国的贸易大门,礼仪上的冲突成为东西两个世界政治接触、大陆文明和海洋文明碰撞的象征性事件。古老的东方帝国错失了一次与近代工业文明接触的大好机遇,而正在致力于殖民扩张的西方却并未死心,预谋着用更为激烈的方式打开中国国门,为以后的鸦片战争埋下了伏笔。新时代的序幕在这种碰撞中缓缓拉开。

本报记者 关一文/编辑整理

内容摘自:由北京城市副中心党工委管委会、通州区委区政府共同策划编辑,《文明》杂志社出版的《文明·北京城市副中心》特刊