04版:热点

京通快速路、通燕高速公路和京哈高速六环路内路段调整收费。

京唐、京滨城际铁路转入按图运行试验阶段。

交通是城市发展的骨架,一体化的综合交通体系对提高城市副中心出行效率、引领城市副中心高质量发展具有重要意义。近日,北京交通发展研究院发布的北京城市副中心十年的交通发展成果显示,副中心交通工作继续坚持“慢行优先、公交优先、绿色优先”理念,以“实现不依赖小汽车就能便捷出行”为导向,实现副中心交通的高质量发展。

从远郊卫星城到城市副中心

纵览北京历次城市总规,城市副中心的功能定位在探索中不断深化和提升。1958年版城市总规开始控制城市规模,有计划地规划建设卫星城,打造分散布局的城市结构,通州第一次城市建设规划即定位为北京的工业卫星城。1992年版城市总规继续落实分散式空间布局结构,规划建设远郊卫星城,避免城区摊大饼式发展,通州区由此成为14个远郊卫星城之一。

2004年版城市总规正式提出“新城”概念,规划了通州、顺义、亦庄三个重点新城,随后通州新城规划获批,有效承接中心区功能疏解成为通州新城主要职能之一。这一阶段下,通州新城的交通规划与建设以提升对外连通效率为主,连通中心城区的地铁快线R1线、串联亦庄和顺义的S6线等均出现在了新城规划中,广渠路、新华大街等新城对外主要干道也都在按规划推进实施。

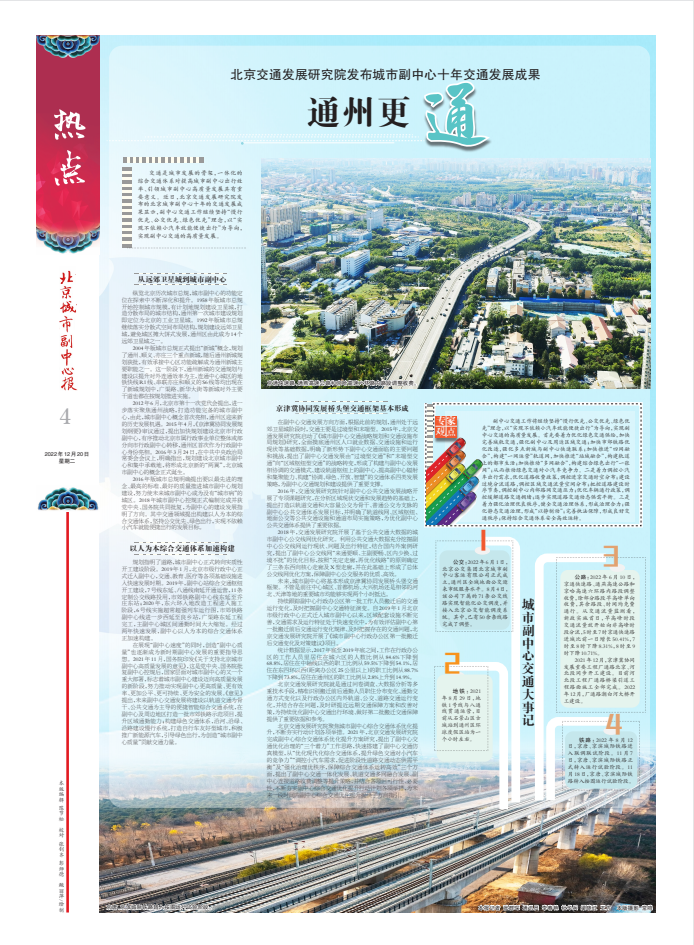

2012年6月,北京市第十一次党代会提出,进一步落实聚焦通州战略,打造功能完备的城市副中心,由此,城市副中心概念首次亮相,通州区迎来新的历史发展机遇。2015年4月,《京津冀协同发展规划纲要》审议通过,提出加快规划建设北京市行政副中心,有序推动北京市属行政事业单位整体或部分向市行政副中心转移,通州区首次作为行政副中心身份亮相。2016年3月24日,在中共中央政治局常委会会议上,明确指出,规划建设北京城市副中心和集中承载地,将形成北京新的“两翼”,北京城市副中心的概念正式诞生。

2016年版城市总规明确提出要以最先进的理念、最高的标准、最好的质量推进城市副中心规划建设,努力使未来城市副中心成为没有“城市病”的城区。2018年城市副中心控规正式编制完成并获党中央、国务院共同批复,为副中心的建设发展指明了方向。其中交通领域提出构建以人为本的综合交通体系,坚持公交优先、绿色出行,实现不依赖小汽车就能便捷出行的发展目标。

以人为本综合交通体系加速构建

规划指明了道路,城市副中心正式转向实质性开工建设阶段。2019年1月,北京市级行政中心正式迁入副中心,交通、教育、医疗等各项基础设施进入快速发展时期。2019年,副中心站综合交通枢纽开工建设,7号线东延、八通线南延开通运营,11条定制公交线路投用,市郊铁路副中心线东延至乔庄东站;2020年,东六环入地改造工程进入施工阶段,6号线实施超常超强列车运行图,市郊铁路副中心线进一步西延至良乡站,广渠路东延工程完工,主副中心城区间通勤时间大大缩短。经过两年快速发展,副中心以人为本的综合交通体系正加速构建。

在展现“副中心速度”的同时,创造“副中心质量”也逐渐成为新时期副中心发展的重要指导思想。2021年11月,国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》,这是党中央、国务院批复副中心控规后,国家层面对城市副中心的又一个重大部署,标志着城市副中心建设迈向高质量发展的新阶段,努力推动实现副中心更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。《意见》提出,未来副中心交通发展将建设以轨道交通为骨干、公共交通为主导的便捷智能综合交通系统,在副中心及周边地区打造一批市郊铁路示范项目,提升区域通勤能力;构建绿色交通体系,沿河、沿绿、沿路建设慢行系统,打造自行车友好型城市,积极推广新能源汽车,引导绿色出行,为创造“城市副中心质量”贡献交通力量。

京津冀协同发展桥头堡交通框架基本形成

在副中心交通发展方向方面,根据此前的规划,通州处于远郊卫星城阶段时,交通主要是过境型和末端型。2015年,北京交通发展研究院启动了《城市副中心交通战略规划和交通设施布局规划》研究,全面摸底通州区人口就业数据、交通设施和运行现状等基础数据,明确了新形势下副中心交通面临的主要问题和挑战,提出了副中心交通发展由“过境型交通”和“末端型交通”向“区域枢纽型交通”的战略转变,形成了构建与副中心发展相协调的交通模式、建设轨道枢纽上的副中心、提高副中心辐射和集聚能力、构建“协调、绿色、开放、智慧”的交通体系四类发展策略,为副中心交通规划和建设提供了重要支撑。

2016年,交通发展研究院针对副中心公共交通发展战略开展了专项课题研究,在分析区域现状交通和发展趋势的基础上,提出打造以轨道交通和大容量公交为骨干、普通公交为支脉的副中心公共交通体系发展目标,并明确了轨道线网、区域枢纽、地面公交等公共交通设施和通道布局实施策略,为优化副中心公共交通体系提供了重要依据。

2018年,交通发展研究院开展了基于公共交通大数据的城市副中心公交线网优化研究。利用公共交通大数据充分挖掘副中心公交线网运行现状、问题及出行特征,结合国内外案例研究,提出了副中心公交线网“来通要顺、主副要畅、区内少换、过境不扰”的优化目标,按照“先定走廊,再优化线路”的原则确定了三条东西向核心走廊及X型走廊,并在此基础上形成了总体公交线网优化方案,保障副中心公交服务的优质、高效。

未来,城市副中心将基本形成京津冀协同发展桥头堡交通框架。不管是前往中心城区、首都机场、大兴机场还是相邻的河北、天津等地的重要城市均能够实现两个小时抵达。

持续跟踪副中心行政办公区第一批工作人员搬迁后的交通运行变化,及时把握副中心交通特征演变。自2019年1月北京市级行政中心正式迁入城市副中心以来,区域配套设施不断完善,交通需求及运行特征处于快速变化中,为有效评估副中心第一批搬迁前后交通运行变化规律、及时把握存在的交通问题,北京交通发展研究院开展了《城市副中心行政办公区第一批搬迁后交通变化及对策建议》项目。

统计数据显示,2017年底至2019年底之间,工作在行政办公区的工作人员里居住在城六区的人数比例从84.6%下降到68.8%,居住在中轴线以西的职工比例从59.5%下降到54.1%,居住在东四环以西(距离办公区25公里以上)的职工比例从88.7%下降到73.8%,居住在通州区的职工比例从2.8%上升到14.9%。

北京交通发展研究院就是通过问卷调查、大数据分析等多重技术手段,精准识别搬迁前后通勤人员职住分布变化、通勤交通方式变化以及行政办公区内外轨道、公交、道路交通运行变化,并结合存在问题,及时研提近远期交通保障方案和改善对策,为持续优化副中心交通出行环境、做好第二批搬迁交通保障提供了重要依据和参考。

北京交通发展研究院聚焦城市副中心综合交通体系优化提升,不断夯实行动计划各项举措。2021年,北京交通发展研究院完成副中心综合交通体系优化提升方案研究,提出了副中心交通优化治理的“三个着力”工作思路,快速搭建了副中心交通仿真模型,从“优化现代化综合交通体系,提升绿色交通对小汽车的竞争力”“调控小汽车需求,促进阶段性道路交通动态供需平衡”及“强化治理优秩序,保障综合交通体系运转高效”三个方面,提出了副中心交通一体化发展、轨道交通多网融合发展、副中心连接道路收费调整等提升策略,并结合各项目可行性、必要性,不断夯实副中心综合交通优化提升行动计划各项举措,为未来一段时间内副中心综合交通优化提升提供了方向指引。

专家观点

副中心交通工作将继续坚持“慢行优先、公交优先、绿色优先”理念,以“实现不依赖小汽车就能便捷出行”为导向,实现副中心交通的高质量发展。首先要着力优化绿色交通供给,加快完善城轨交通,强化副中心及周边区域交通;加快市郊铁路优化改造,强化多点新城与副中心快速联系;加快推进“四网融合”,构建“一网运营”轨道网,加快推进“站城融合”,构建轨道上的都市生活;加快推动“多网融合”,构建综合绿色出行“一张网”;从而推动绿色交通对小汽车竞争力。二是着力调控小汽车出行需求,优化道路收费政策,调控进京交通时空分布;建设过境分流道路,调控区域交通流量空间分布;把控道路建设时序节奏,调控副中心内部路网交通压力;优化车辆通行政策,调控缓解道路交通拥堵;逐步实现道路交通动态供需平衡。三是着力强化治理优良秩序,健全交通治理体系,形成治理合力;强化静态交通治理,形成“以静制动”;完善执法保障,形成良好交通秩序;保持综合交通体系安全高效运转。

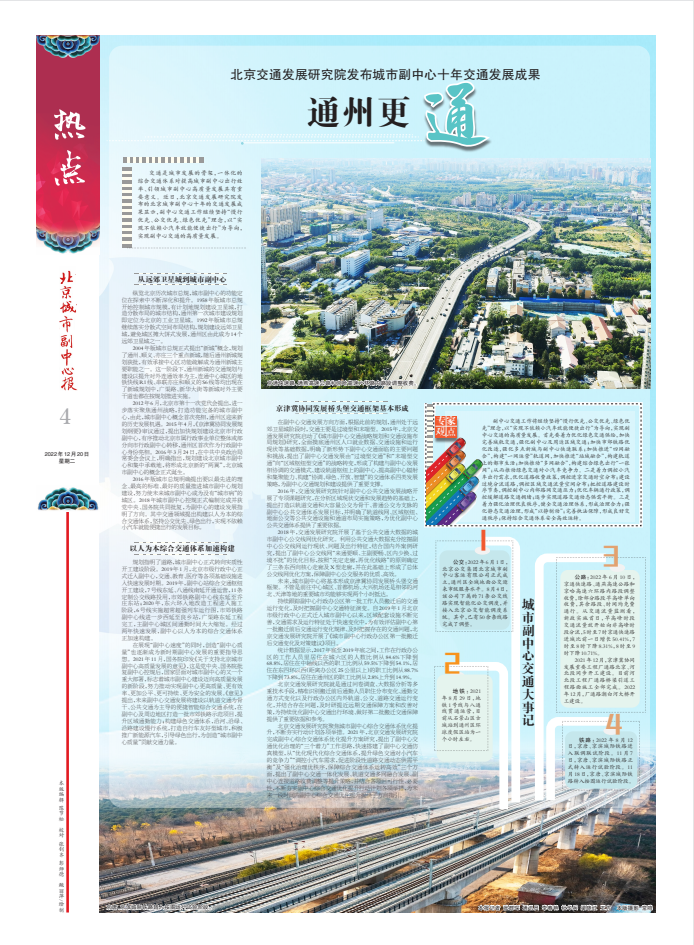

城市副中心交通大事记

1、公交:2022年6月1日,北京公交集团北京城市副中心客运有限公司正式成立,通州区全域地面公交迎来市级服务水平。8月4日,该公司下属的71条公交线路实现智能化公交调度,并接入北京公交智能调度系统。其中,已有50余条线路完成了调整。

2、地铁:2021年8月29日,地铁1号线与八通线贯通运营,目前从石景山区古城站到通州区环球度假区站为一个小时左右。

3、公路:2022年6月10日,京通快速路、通燕高速公路和京哈高速六环路内路段调整收费,除部分路段早高峰单向收费,其余路段、时间均免费通行。从交通流量监测看,新政实施首日,早高峰时段交通流量就开始向非高峰时段分流,5时至7时京通快速路进城比前一日增长50.41%,7时至8时下降8.31%,8时至9时下降10.71%。

2021年12月,京津冀协同发展重要工程厂通路北京、河北段同步开工建设。目前河北段工程厂通路桥梁引道工程路面施工全部完成。2022年12月,厂通路潮白河大桥开工建设。

4、铁路:2022年8月12日,京唐、京滨城际铁路进入联调联试阶段。11月7日,京唐、京滨城际铁路正式转入运行试验阶段。11月18日,京唐、京滨城际铁路转入按图运行试验阶段。

本报记者 张群琛 通讯员 李春艳 杜华兵 梁晓红 王方 本版摄影 常鸣