04版:胜利

本报记者 曲经纬

通州北部,古运河畔,宋庄镇平家疃村静静矗立。这座被民间称为“京东第一大自然村”的村落,常住人口超7000人,不仅有着悠久的运河文化底蕴,更镌刻着一段抵御外侮、浴血抗争的红色记忆。从1945年“平家疃惨案”的血色伤痛,到宋庄第一个党支部的应运而生;从游击队长王子厚的威震敌胆,到村民们前赴后继加入民兵的热血沸腾,平家疃的每一寸土地,都承载着先辈的牺牲与期盼。如今,我们对话研究者、烈士后人与现任村书记,回顾峥嵘岁月,也看见“这盛世,如您所愿”。

陈喜波:运河儿女爱国精神值得永远铭记

“第一次走进平家疃,一位80多岁的老八路对我说‘永远忘不了那一天’,这话的冲击力挺大的!”大运河研究专家、通州区政协特邀文史委员陈喜波的思绪,总能回到2009年首次考察平家疃的场景。彼时,他正系统性梳理通州大运河沿线古村落的历史,而《烽火通州》《历史研究》等文献中关于“平家疃惨案”的记载,让他对这座村庄格外关注。

平家疃的红色基因,与它的地理坐标密不可分。“这里紧邻古运河,抗战时期是河东抗日根据地的门户,也是连接河西敌占区的重要转运站。”陈喜波说。1944年8月,八路军冀东军区第十三团进入河西地区,平家疃很快成立抗日地下政权,化名“田村”开展工作——村民们省出口粮支援前线,妇女连夜赶制军鞋,甚至步行至通州为八路军采购胶鞋,地道挖掘、情报传递、物资转运,每个人都在为抗日拼尽全力。村北头的村史馆里保存着这段记录。

而1945年5月7日,农历三月二十六日,是平家疃人永远铭记的“那一天”。“日军队长山本调集500多兵力突袭村庄,把群众赶进后街大院,四周架起机枪。”陈喜波翻着史料,声音凝重,“敌人用热油浇身、水缸按头逼问抗日人员,村民们一口咬定‘不知道’,最终9人被当众杀害,这就是‘平家疃惨案’。”

惨案没有打垮平家疃,反而点燃了全村的革命热情。“100多名青壮年连夜加入民兵,刘德的母亲刘大娘原本不愿儿子参军,惨案后却推着儿子说‘要保命保家,就得跟敌人拼’。”陈喜波说,正是这样的觉醒,为一个月后宋庄第一个党支部的成立埋下伏笔,“平家疃的故事,是运河儿女爱国精神的缩影,值得永远铭记。”

李金英:父亲李振芳的伤疤,是家族永远的精神勋章

“我爸爸后背的疤,像筛子底一样密密麻麻,脸上还有一道深印,那是日军刺刀留下的。”61岁的李金英说起父亲李振芳,眼眶瞬间泛红。作为平家疃惨案的幸存者,李振芳当年被日军绑在树上逼供,差点被烧死,最终死里逃生,这段经历是李金英从小听到大的“家训”。

1945年5月7日,16岁的李振芳因掩护参军的弟弟李振钰,被日军从人群中揪出。“让他带路找八路军根据地,他就带着敌人在村里兜圈子,从南头转到北头,再从北头转回南头。”李金英模仿着父亲当年的讲述,语气里满是敬佩,“敌人发现被骗后,把他围在一个高墙院里,用刺刀扎他后背,血顺着衣服往下淌,他还是不说。”

最惊险的是日军点火烧人的场景。“他们把我爸绑在大板凳上,架起柴火就烧,说‘不说就烧死你’。”李金英的声音有些哽咽,“我爸说他当时闭着眼想‘死就死了’,可日军见他不挣扎,竟进屋‘庆功’去了。火烤断了绳子,他拼着最后力气翻过两米高墙,跳进篱笆丛里,浑身被扎得血淋淋,最后躲到燕郊杨庄村的干奶奶家,养了三个月才活过来。”

这份“宁死不屈”的精神,成了李振芳教育子女的核心。李金英说,父亲给8个子女起的名字都藏着深意:大哥李永华,拥护中华;二哥李永禄,为国尽忠;三哥李永宝,保卫国家……“8个孩子里6个是党员,二哥16岁参军开飞机,最后官至副师级;三哥在人民大会堂工作;我自己当了40年幼师,退休后回村开幼儿园,就想给村里孩子办点实事。”

如今,李金英的幼儿园有100多个孩子,她总会在八一建军节时,给孩子们讲爷爷的故事。“我爸爸常说‘咱们的好日子是拼出来的’,现在村里路修宽了,房子漂亮了,孩子们能安安稳稳上学,这不就是他当年想看到的吗?”李金英擦了擦眼角,“要是能跟爸爸对话,我想告诉他:您放心,我们没给您丢脸,这盛世,如您所愿。”

王秀利:传奇游击队长王子厚,敌人见了就躲

“我大爷是‘敌人见了就躲’的人!”68岁的王秀利提起大爷王子厚,语气里满是自豪。作为平家疃抗日游击队的首任队长,王子厚带领队员从几把大刀发展到40多支枪,创造了“敌人只怕王子厚一个连”的传奇。而这些故事,王秀利都是从父亲和叔叔口中听来的。

王子厚出身贫苦,从小给地主放猪,1937年卢沟桥事变后,他加入了冀东伪保安队的抗日暴动队伍。“后来队伍打散了,日军围剿平家疃,烧杀抢掠,大爷就暗下决心‘一定要把日寇赶出去’。”王秀利说,1944年八路军进入平家疃后,区委书记李中飞看中王子厚的机智勇敢,让他筹建游击队。

“刚开始就七八个人,几把大刀,连枪都没有。”王秀利回忆着叔叔的讲述,“大爷带着队员奇袭东坝据点,在前赵村伏击伪军,还偷袭了通州铁桥炮楼,从敌人手里抢武器。最厉害的一次,他带着30多人夜袭炮楼,缴获30多支枪,俘虏了所有伪军!”

游击队越来越壮大,王子厚的威名也传遍潮白河两岸。“密云、平谷、怀柔,只要一提王子厚,老百姓都知道他是‘救苦救难的’;日军和伪军则怕得要命,生怕遇到他。”王秀利说,大爷常跟队员说,“咱们打仗不是为自己,是为了让老百姓能吃饱饭、不受欺负”。

1946年,王子厚转战东北,在辽宁绥中战役中冲锋时中弹牺牲。“村民们听说后,全村都哭了,还开了追悼会,把他的灵柩运回村,葬在村东大堤上。”王秀利说,大爷的精神一直影响着家人——父亲是党员,一辈子艰苦朴素;自己开出租时遇到歹徒抢劫,毫不犹豫地冲上去;女儿性格刚强,遇事从不退缩。

“现在村里家家有汽车,出门走水泥路,老人能跳广场舞,孩子能上学,这都是大爷当年想看到的。”王秀利望着村口的篮球场,那里常有文艺演出,“要是大爷还在,看到这么热闹的场面,肯定会笑着说‘值了’!”

李小龙:从第一个党支部到红色旅游村

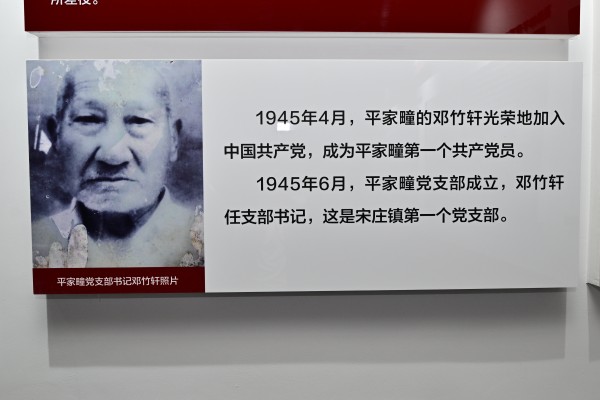

“1945年6月,邓竹轩书记成立平家疃党支部,这是宋庄第一个党支部。当时他只有一个心愿——让老百姓过上好日子。”平家疃现任村党总支书记李小龙,站在村史馆的老照片前,向记者讲述这段历史。如今,他正带领村民们,把先辈的心愿变成更生动的现实。

李小龙介绍,邓竹轩成立党支部时,正是“平家疃惨案”后的一个月,村里人心激昂,却缺乏组织引领。“有了党支部,有志青年找到了‘主心骨’,大家送粮食、传情报、参军入伍,拧成一股绳。”虽然关于邓竹轩的史料不多,但他的初心却代代相传。“邓书记的孙子邓立峰现在是村支部委员,负责农业和水电,跟爷爷一样,凡事都想着老百姓。”李小龙说。

对比10年前刚上任时,李小龙坦言,平家疃的变化“翻天覆地”:“过去村里全是泥路,下雨能陷到膝盖;现在上下水全改造了,污水进管网,路面又宽又干净,2018年开始打造美丽乡村,现在跟城里小区一样整洁。”他指着村口的超市和饭店说,“外来人口来这儿做买卖,村民在家门口就能挣钱,这搁以前想都不敢想。”

更让李小龙自豪的,是村里的文化生活和未来规划。“我们有‘舞动唱响平家疃’歌舞团,70多岁的老人还能跳广场舞,建军节、小年都有演出;王记熟食、平家疃豆腐成了周边有名的特产;未来依托温潮减河和红色文化,还要发展民宿和旅游线路,让更多人来了解平家疃的故事。”

李小龙望向村东大堤的方向——那里是王子厚的安葬地,也是未来红色景点的规划处。“邓书记当年想让老百姓安居,现在我们做到了;先辈们想让国家富强,现在也实现了。作为现任书记,我要做的就是把红色基因传下去,让平家疃越来越美,不辜负历代书记的期盼,也不辜负先辈的牺牲。”

夕阳下,平家疃的街道整洁宽敞,孩子们在广场上嬉笑,老人们坐在长椅上聊天,远处的运河静静流淌。从惨案后的觉醒,到党支部的引领,从游击队的抗争,到如今的繁荣,平家疃的故事是无数中国乡村的缩影——先辈用鲜血铺就的道路上,正绽放着他们当年期盼的盛世之花。而这份“如您所愿”的答卷,还将在一代又一代人的守护中续写。