03版:综合

本报记者 张嘉辉

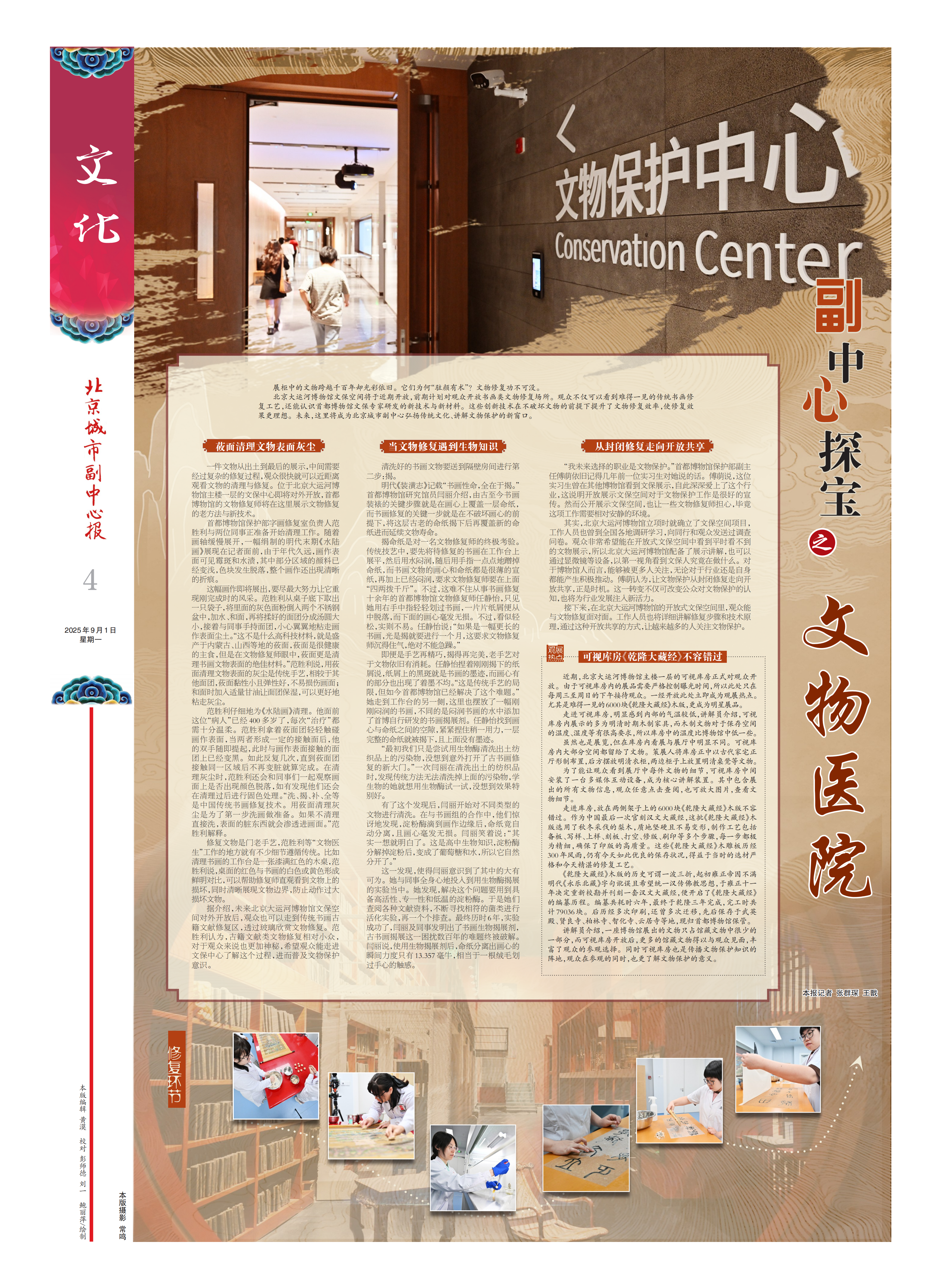

恽秋菊精心修剪绿植,民宿每一处细节都蕴含巧思。记者 常鸣/摄

在通州区西集镇沙古堆村,恽秋菊正忙着接听预订电话。她身后,是由闲置农宅改造而成的精致院落,白墙木窗、绿植掩映,已成为不少市民周末微度假的目的地。作为本地返乡创业的“85后”,恽秋菊不仅亲手打造出一个个精品民宿,更带动一批年轻人回归乡村,激活了村庄的发展活力。日前,她获得了“通州榜样·副中心好市民”的荣誉称号,这份荣誉,正是对她近年来扎根乡村、诚信经营、带动发展的最好认可。

率先“吃螃蟹”

恽秋菊从小在平房长大,对院落有着深厚情感。“就喜欢推开门能踩到土地、看到天空的感觉。”她笑着说。此前她从事进出口贸易,2020年疫情冲击之下,行业停摆,她果断转身、寻找新路。恰逢通州区出台政策鼓励发展民宿,她第一时间响应。

“沙古堆村交通方便,高速下来两分钟就到,离通州城区很近,村里还有樱桃采摘的基础,村民们都很有服务意识”,恽秋菊介绍,“更关键的是,西集镇已有一两家开始动工,民宿得成集群才做得起来。”

她租下院子,亲手设计、报批、改造。从图纸到现实,从政策到实践,她摸索出通州民宿申办的一套成熟模板,成为通州区最早一批拿到合法牌照的民宿主。

“我们不搞单打独斗”

手续复杂、材料繁多,是很多新入行者最头疼的事。恽秋菊发挥此前工作中积累的经验,主动帮助周边民宿准备申报材料。“光我们这个村,六家合法民宿中有四家的手续是我帮着办的。”

她家那张木桌,成了“共享办公室”。“每个部门要什么材料,怎么填,我都门儿清。”她说,“小本生意不容易,没必要人人都从头摸索。”截至目前,经她指导完成合法化手续的民宿已有20多家。她还牵头组织创业分享会,聚集80后主理人交流运营、引流、服务经验。“大家抱团取暖,才能把事儿办好。”

除了帮建民宿,她也帮村民。她在本地培养了两拨女村民做保洁,如今她们服务镇内多家民宿,有的还进入了大型酒店工作。她建立的“临时工群”已有120多人,“一天干三小时就能赚近百元,一个月增收一两千不是问题。”一名村民说。

“踏踏实实帮邻居多挣点钱”

恽秋菊不满足于只做民宿。去年,她申请到餐饮及露营执照,逐步推动“民宿+农场+体验”融合模式。她打造“药食同源”大棚,客人可亲手采摘中药材;她又改造暖棚,冬季将种植亚热带植物,打造“南方感”火锅体验——桌边就是水培蔬菜,现摘现吃。

每天,她的团队开展三场抖音直播。她的“民宿+农场+体验”办得风风火火,会员可认领果树或菜地,享受免费露营、农事体验及亲子活动。周六日她推出“解放妈妈双手”托管服务,由老师带领孩子做农活、识草药、玩游戏。这些举措不仅为民宿带来稳定客源,也带动了周边农户增收。“客人来了会买村民的玉米、桃,门口小卖部、快递点生意都变好了。”她说。

最让她高兴的是,越来越多年轻人回到村里。“年轻人的消费观念、活动方式完全不同。他们有活力、有想法,才能让村庄‘活’起来。”

如今,恽秋菊作为“通州榜样·副中心好市民”,继续以“农文旅融合新农人”为主题拓展她的乡村实践。她说:“我没想做什么大事,就是踏踏实实帮村里多找条路,帮邻居多挣点钱。乡村振兴,不就是靠这样一点点做起来的吗?”