03版:综合

本报记者 池阳

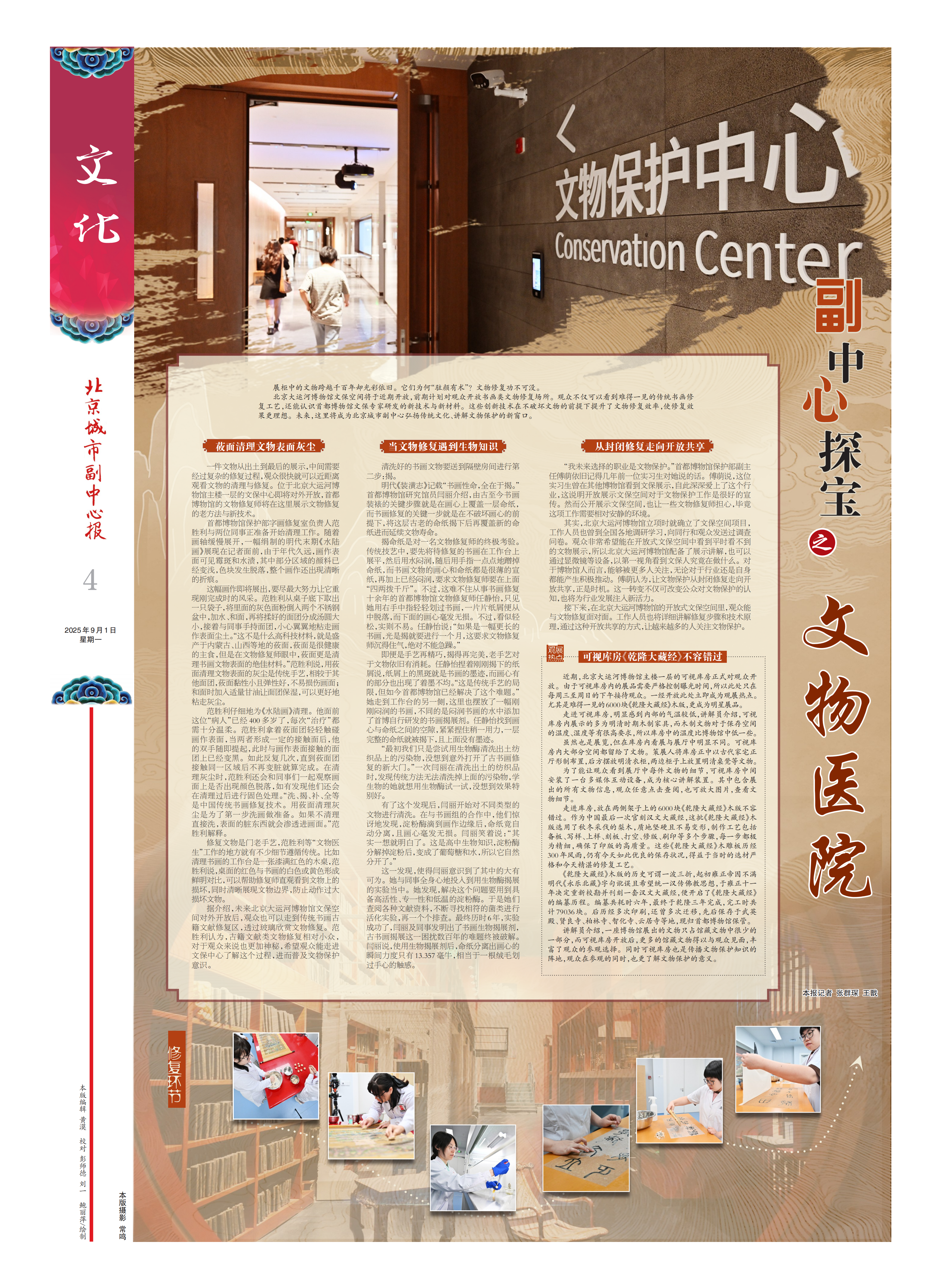

“运河情·七夕韵”七夕文化活动火热开展,市民游客汇聚于此,共度传统佳节。记者 常鸣/摄

近日,由区委宣传部主办的“运河情·七夕韵”——2025年通州区“我们的节日”七夕文化活动在副中心举行,在一主二分三个会场的串联下,市民和游客在北运河畔感受中华优秀传统文化的独特魅力和城市副中心的活力、浪漫。

浪漫歌声共度七夕佳节

傍晚的通州爱琴海购物公园活动主会场,歌声在人群中回荡。作为京杭大运河的北起点,运河文化为通州留下了浓厚的历史底蕴和开放、包容、奋进的独特气质,让市民游客汇聚于此,共度传统佳节。

活动中,专业乐队接连奏响了十余首歌曲,通过动人的歌声寄托美好情感,传递正确的爱情观、婚姻观、家庭观,让大家燃起对追求爱情忠贞、家庭和睦美好生活的向往,让传统节日在新时代中获得了新的积极内涵。

除了歌曲演唱,活动还搭建了现场市集,并进行多场互动游戏。在现场大屏幕上,大家通过扫码发送出自己的“爱情祝福”,一条条祝福汇聚在一起,展现了大家对爱情的共鸣。

市集联谊以艺术诉爱意

在主会场之外,活动还在宋庄镇和马驹桥镇开展了两场分会场活动。

在宋庄镇喇嘛庄村,大家漫步于1982农场感受田园闲趣,进入驻村画廊创作室近距离感受艺术创作,在红树林陶瓷馆、非洲鼓(卡萨哇鼓乐)艺术馆、慢山金属工作室、大漆造物工作室触摸非遗技艺……

村内的“鹊桥长廊”,游客和村民写下了对所爱之人的告白,写完的信笺悬挂在长廊和由驻村艺术家手绘背景的表白墙上。同时,活动还邀请大漆非遗传承人现场指导,大家以天然染料手绘了充满七夕元素的漆扇,留下美好纪念。

当夜幕降临,喇嘛庄村“七夕烟火市集”也正式开街,游客漫步其中,不仅可以找到乡村特产、烟火美食,还有不少具有通州特色的文创产品,更可以在舞台上进行告白。

同时,马驹桥镇分会场举办了“相约运河畔 心动副中心”马驹桥镇第四届单身青年联谊会,以比翼鸟这一爱情象征为主题,邀请马驹桥镇及周边适龄单身青年参加。

现场,青年男女佩戴羽毛头饰,走进艺术家许英辉《山海图纪》比翼鸟系列展览,漫步古风栈道,进行投壶、射箭等传统游戏,通过手绘艺术版画、油纸伞绘图等活动留下纪念。活动最后,大家围绕篝火载歌载舞,留下美好回忆。

全区活动异彩纷呈

七夕前后,通州各相关单位举办了多场相关活动,让中华优秀传统文化在大运河畔绽放出崭新光彩。

区民政局首次在大运河森林公园运河书院设立“结婚巡回登记点”,以“婚登+文旅”的创新模式,将自然之美、文化之韵与婚姻之喜深度融合,为新人们打造了一场“仪式感拉满”的领证体验。

在首开通州万象汇,潞源街道团工委联合首开通州万象汇举行“看准七夕·赛博鹊桥计划”,通过APP线上报名,共同建起“赛博脱单墙”和“爱情密语解码站”,用轻松时尚的方式搭建交流平台,以现场特色游戏快速拉近嘉宾距离。

在临河里街道,各社区以“爱满京城 相约幸福”为主题,策划了系列活动。以“牛郎织女”的传说为引,科普了七夕从“中国情人节”到“古代妇女节”的演变过程,让大家以家庭绘画、织竹篾、织毛线帽子的方式重现了“乞巧节”的意蕴,理解传统节日所蕴含的深厚文化。

在于家务回族乡,“光影织鹊桥,爱意漫全城”主题手工制作文明实践活动也吸引了许多居民参加。活动中,大家了解了七夕节的历史渊源和传统习俗,科普了牛郎织女的传说以及乞巧、拜月等民间传统的由来和演变,利用玫瑰花瓣、彩灯等材料,制作了玫瑰花灯和装饰草帽,增进了邻里情谊。

相关新闻<

区博物馆里体验七夕文化

本报讯(记者 石峰)近日,“青花映鹊·七夕情缘”七夕节主题活动在通州区博物馆举行。活动深度融合馆藏文物“青花缠枝莲纹缸”的文化意象,通过一系列沉浸式文化体验,为广大市民呈现一场联结古今、融汇巧艺与浪漫的文化盛宴。

现场以“文物活化+非遗体验”为主线,设置主题演出与多项互动体验板块,内容涵盖汉服展示、古琴演奏、非遗手作、传统游戏等,多维度展现七夕节的文化内涵,推动传统文化在当代生活中的传承与创新。

活动中设置七夕主题历史知识有奖问答环节,并播放文物主题宣传片,通过寓教于乐的方式为活动增添知识性与趣味性。现场还特别发布了以“青花缠枝莲纹缸”为灵感设计的七夕限定文创印章,并举办钤印仪式,为观众留下独具意义的节日纪念。

在非遗体验区,观众络绎不绝。宣教室内,非遗老师指导观众制作通州特色七夕风筝;阅览室内,大家亲手缝制七夕荷包与香囊,重现传统“乞巧”习俗。现场还设有“一线牵良缘”穿针赛、乞巧投壶、转盘答题等互动游戏,以及七夕主题打卡墙和线上小程序游戏,吸引众多家庭参与。

通州区博物馆馆长李自强表示,未来将继续立足馆藏资源,结合传统节庆文化,推出更多优质公共教育活动,持续打造“城市文化客厅”,为副中心文化繁荣注入新活力。