04版:胜利

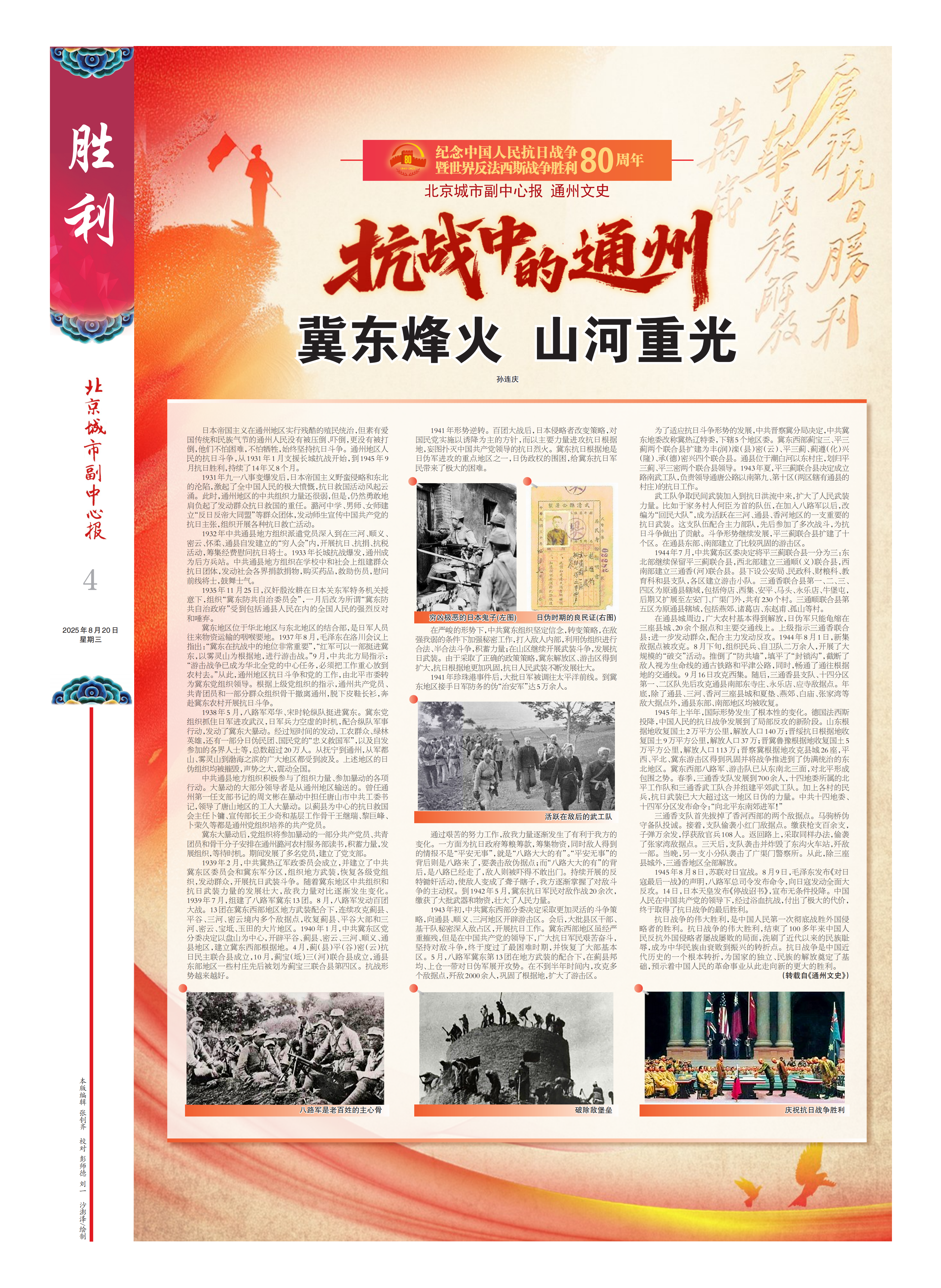

八路军是老百姓的主心骨

穷凶极恶的日本鬼子(左图)

日伪时期的良民证(右图)

活跃在敌后的武工队

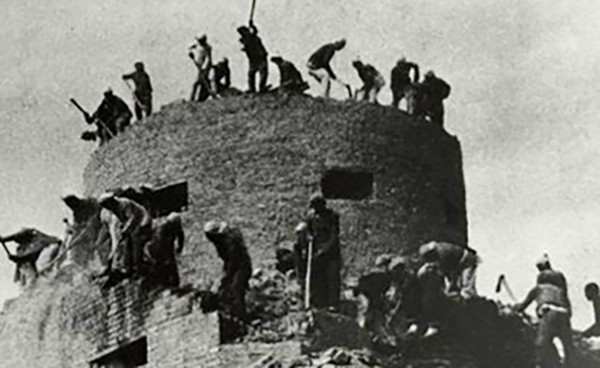

破除敌堡垒

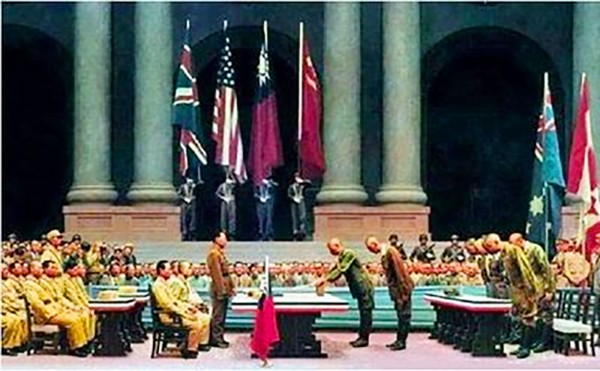

庆祝抗日战争胜利

孙连庆

日本帝国主义在通州地区实行残酷的殖民统治,但素有爱国传统和民族气节的通州人民没有被压倒、吓倒,更没有被打倒,他们不怕困难,不怕牺牲,始终坚持抗日斗争。通州地区人民的抗日斗争,从1931年1月支援长城抗战开始,到1945年9月抗日胜利,持续了14年又8个月。

1931年九一八事变爆发后,日本帝国主义野蛮侵略和东北的沦陷,激起了全中国人民的极大愤慨,抗日救国活动风起云涌。此时,通州地区的中共组织力量还很弱,但是,仍然勇敢地肩负起了发动群众抗日救国的重任。潞河中学、男师、女师建立“反日反帝大同盟”等群众团体,发动师生宣传中国共产党的抗日主张,组织开展各种抗日救亡活动。

1932年中共通县地方组织派遣党员深入到在三河、顺义、密云、怀柔、通县自发建立的“穷人会”内,开展抗日、抗捐、抗税活动,筹集经费慰问抗日将士。1933年长城抗战爆发,通州成为后方兵站。中共通县地方组织在学校中和社会上组建群众抗日团体,发动社会各界捐款捐物,购买药品,救助伤员,慰问前线将士,鼓舞士气。

1935年11月25日,汉奸殷汝耕在日本关东军特务机关授意下,组织“冀东防共自治委员会”,一月后改为所谓“冀东防共自治政府”受到包括通县人民在内的全国人民的强烈反对和唾弃。

冀东地区位于华北地区与东北地区的结合部,是日军人员往来物资运输的咽喉要地。1937年8月,毛泽东在洛川会议上指出:“冀东在抗战中的地位非常重要”,“红军可以一部挺进冀东,以雾灵山为根据地,进行游击战。”9月,中共北方局指示:“游击战争已成为华北全党的中心任务,必须把工作重心放到农村去。”从此,通州地区抗日斗争和党的工作,由北平市委转为冀东党组织领导。根据上级党组织的指示,通州共产党员、共青团员和一部分群众组织骨干撤离通州,脱下皮鞋长衫,奔赴冀东农村开展抗日斗争。

1938年5月,八路军邓华、宋时轮纵队挺进冀东。冀东党组织抓住日军进攻武汉,日军兵力空虚的时机,配合纵队军事行动,发动了冀东大暴动。经过短时间的发动,工农群众、绿林英雄,还有一部分日伪民团、国民党的“忠义救国军”,以及自发参加的各界人士等,总数超过20万人。从抚宁到通州,从军都山、雾灵山到渤海之滨的广大地区都受到波及。上述地区的日伪组织均被摧毁,声势之大,震动全国。

中共通县地方组织积极参与了组织力量、参加暴动的各项行动。大暴动的大部分领导者是从通州地区输送的。曾任通州第一任支部书记的周文彬在暴动中担任唐山市中共工委书记,领导了唐山地区的工人大暴动。以蓟县为中心的抗日救国会主任卜镛、宣传部长王少奇和基层工作骨干王继瑞、黎巨峰、卜荣久等都是通州党组织培养的共产党员。

冀东大暴动后,党组织将参加暴动的一部分共产党员、共青团员和骨干分子安排在通州潞河农村服务部读书,积蓄力量,发展组织,等待时机。期间发展了多名党员,建立了党支部。

1939年2月,中共冀热辽军政委员会成立,并建立了中共冀东区委员会和冀东军分区,组织地方武装,恢复各级党组织,发动群众,开展抗日武装斗争。随着冀东地区中共组织和抗日武装力量的发展壮大,敌我力量对比逐渐发生变化。1939年7月,组建了八路军冀东13团。8月,八路军发动百团大战。13团在冀东西部地区地方武装配合下,连续攻克蓟县、平谷、三河、密云境内多个敌据点,收复蓟县、平谷大部和三河、密云、宝坻、玉田的大片地区。1940年1月,中共冀东区党分委决定以盘山为中心,开辟平谷、蓟县、密云、三河、顺义、通县地区,建立冀东西部根据地。4月,蓟(县)平(谷)密(云)抗日民主联合县成立,10月,蓟宝(坻)三(河)联合县成立,通县东部地区一些村庄先后被划为蓟宝三联合县第四区。抗战形势越来越好。

1941年形势逆转。百团大战后,日本侵略者改变策略,对国民党实施以诱降为主的方针,而以主要力量进攻抗日根据地,妄图扑灭中国共产党领导的抗日烈火。冀东抗日根据地是日伪军进攻的重点地区之一,日伪政权的围困,给冀东抗日军民带来了极大的困难。

在严峻的形势下,中共冀东组织坚定信念,转变策略,在敌强我弱的条件下加强秘密工作,打入敌人内部,利用伪组织进行合法、半合法斗争,积蓄力量;在山区继续开展武装斗争,发展抗日武装。由于采取了正确的政策策略,冀东解放区、游击区得到扩大,抗日根据地更加巩固,抗日人民武装不断发展壮大。

1941年珍珠港事件后,大批日军被调往太平洋前线。到冀东地区接手日军防务的伪“治安军”达5万余人。

通过艰苦的努力工作,敌我力量逐渐发生了有利于我方的变化。一方面为抗日政府筹粮筹款,筹集物资,同时敌人得到的情报不是“平安无事”,就是“八路大大的有”。“平安无事”的背后则是八路来了,要袭击敌伪据点;而“八路大大的有”的背后,是八路已经走了,敌人则被吓得不敢出门。持续开展的反特锄奸活动,使敌人变成了聋子瞎子,我方逐渐掌握了对敌斗争的主动权。到1942年5月,冀东抗日军民对敌作战20余次,缴获了大批武器和物资,壮大了人民力量。

1943年初,中共冀东西部分委决定采取更加灵活的斗争策略,向通县、顺义、三河地区开辟游击区。会后,大批县区干部、基干队秘密深入敌占区,开展抗日工作。冀东西部地区虽经严重摧残,但是在中国共产党的领导下,广大抗日军民艰苦奋斗,坚持对敌斗争,终于度过了最困难时期,并恢复了大部基本区。5月,八路军冀东第13团在地方武装的配合下,在蓟县邦均、上仓一带对日伪军展开攻势。在不到半年时间内,攻克多个敌据点,歼敌2000余人,巩固了根据地,扩大了游击区。

为了适应抗日斗争形势的发展,中共晋察冀分局决定,中共冀东地委改称冀热辽特委,下辖5个地区委。冀东西部蓟宝三、平三蓟两个联合县扩建为丰(润)滦(县)密(云)、平三蓟、蓟遵(化)兴(隆)、承(德)密兴四个联合县。通县位于潮白河以东村庄,划归平三蓟、平三密两个联合县领导。1943年夏,平三蓟联合县决定成立路南武工队,负责领导通唐公路以南第九、第十区(两区辖有通县的村庄)的抗日工作。

武工队争取民间武装加入到抗日洪流中来,扩大了人民武装力量。比如于家务村人何臣为首的队伍,在加入八路军以后,改编为“回民大队”,成为活跃在三河、通县、香河地区的一支重要的抗日武装。这支队伍配合主力部队,先后参加了多次战斗,为抗日斗争做出了贡献。斗争形势继续发展,平三蓟联合县扩建了十个区。在通县东部、南部建立了比较巩固的游击区。

1944年7月,中共冀东区委决定将平三蓟联合县一分为三:东北部继续保留平三蓟联合县,西北部建立三通顺(义)联合县,西南部建立三通香(河)联合县。县下设公安局、民政科、财粮科、教育科和县支队,各区建立游击小队。三通香联合县第一、二、三、四区为原通县辖域,包括侉店、西集、安平、马头、永乐店、牛堡屯,后期又扩展至左安门、广渠门外,共有230个村。三通顺联合县第五区为原通县辖域,包括燕郊、诸葛店、东赵甫、孤山等村。

在通县城周边,广大农村基本得到解放,日伪军只能龟缩在三座县城、20余个据点和主要交通线上。上级指示三通香联合县:进一步发动群众,配合主力发动反攻。1944年8月1日,新集敌据点被攻克。8月下旬,组织民兵、自卫队二万余人,开展了大规模的“破交”活动。推倒了“防共墙”,填平了“封锁沟”,截断了敌人视为生命线的通古铁路和平津公路,同时,畅通了通往根据地的交通线。9月16日攻克西集。随后,三通香县支队、十四分区第一、二区队先后攻克通县南部东寺庄、永乐店、应寺敌据点。年底,除了通县、三河、香河三座县城和夏垫、燕郊、白庙、张家湾等敌大据点外,通县东部、南部地区均被收复。

1945年上半年,国际形势发生了根本性的变化。德国法西斯投降,中国人民的抗日战争发展到了局部反攻的新阶段。山东根据地收复国土2万平方公里,解放人口140万;晋绥抗日根据地收复国土9万平方公里,解放人口37万;晋冀鲁豫根据地收复国土5万平方公里,解放人口113万;晋察冀根据地攻克县城26座,平西、平北、冀东游击区得到巩固并将战争推进到了伪满统治的东北地区。冀东西部八路军、游击队已从东南北三面,对北平形成包围之势。春季,三通香支队发展到700余人,十四地委所属的北平工作队和三通香武工队合并组建平郊武工队。加上各村的民兵,抗日武装已大大超过这一地区日伪的力量。中共十四地委、十四军分区发布命令:“向北平东南郊进军!”

三通香支队首先拔掉了香河西部的两个敌据点。马驹桥伪守备队投诚。接着,支队偷袭小红门敌据点。缴获枪支百余支,子弹万余发,俘获敌官兵108人。返回路上,采取同样办法,偷袭了张家湾敌据点。三天后,支队袭击并炸毁了东沟火车站,歼敌一部。当晚,另一支小分队袭击了广渠门警察所。从此,除三座县城外,三通香地区全部解放。

1945年8月8日,苏联对日宣战。8月9日,毛泽东发布《对日寇最后一战》的声明,八路军总司令发布命令,向日寇发动全面大反攻。14日,日本天皇发布《停战诏书》,宣布无条件投降。中国人民在中国共产党的领导下,经过浴血抗战,付出了极大的代价,终于取得了抗日战争的最后胜利。

抗日战争的伟大胜利,是中国人民第一次彻底战胜外国侵略者的胜利。抗日战争的伟大胜利,结束了100多年来中国人民反抗外国侵略者屡战屡败的局面,洗刷了近代以来的民族耻辱,成为中华民族由衰败到振兴的转折点。抗日战争是中国近代历史的一个根本转折,为国家的独立、民族的解放奠定了基础,预示着中国人民的革命事业从此走向新的更大的胜利。

(转载自《通州文史》)