01版:要闻

铭记烽火岁月 赓续红色血脉

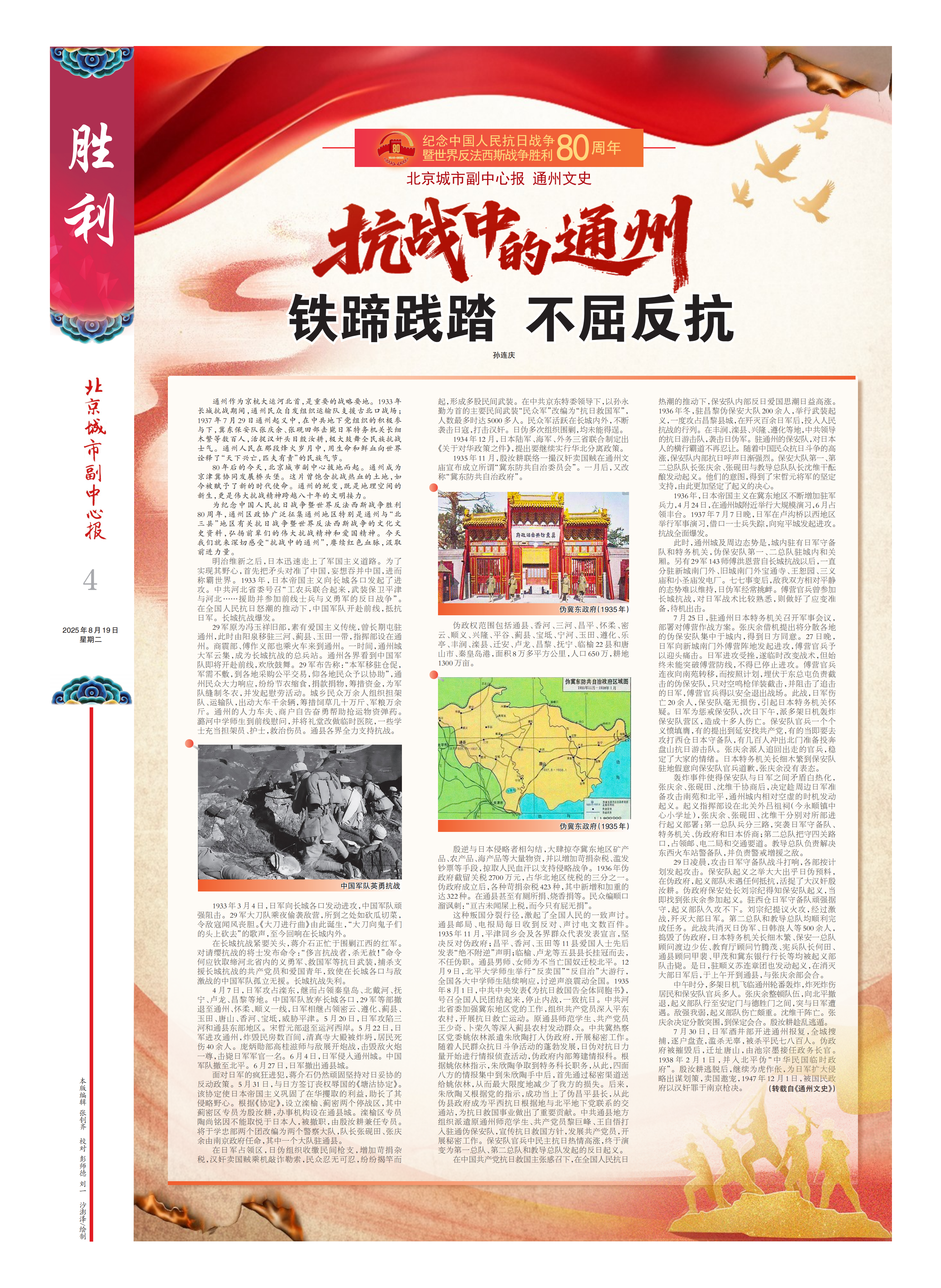

《抗战中的通州》主题报道今起刊发

八十年风云激荡,历史的回响仍在耳畔。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,今日起,本报正式推出《抗战中的通州》系列报道(详见四版)。此次系列报道将以通州区政协文史委征集的一批珍贵文史资料为重要基础——这些资料聚焦通州地区及通州与“北三县”地区在抗日战争暨世界反法西斯战争中的历史轨迹,涵盖军民抗战事迹、重要战役记录和党组织的地下活动等丰富内容,本报将从中精选具有代表性的篇章,并与其他相关史料相互补充,全景式呈现通州大地上那段波澜壮阔的抗战史诗。

通州,这座京杭大运河北首的战略要地,在民族危亡之际书写了不朽篇章。1933年长城抗战中,这里成为总兵站,万余民众组建担架队、运输队支援前线,潞河中学师生以礼堂为临时医院救治伤员,用行动诠释“天下兴亡,匹夫有责”;1935年,面对殷汝耕成立的伪冀东政权及423种苛捐杂税,通州人民以声讨电文、迁校明志等方式奋起反抗,爱国情怀如星火燎原;1937年7月29日,通州起义震撼全国,冀东保安队在中共地下党组织参与下,击毙日军特务机关长细木繁等数百人,活捉汉奸殷汝耕,彰显宁死不屈的民族气节。

此后十余载,抗争从未停歇。从孙永勤领导的抗日救国军驰骋长城内外,到冀东大暴动中二十万民众揭竿而起;从武工队深入敌后开展游击,到军民同心“破交”毁路切断敌援,通州人民用鲜血与坚韧,终迎1945年山河重光。

如今,通州已是北京城市副中心、京津冀协同发展桥头堡。但那段烽火岁月留下的精神财富,始终是前行的力量源泉。本系列报道将循着历史脉络,从反日起义到敌后斗争,从民众支援到党的引领,让读者在文字中重回那段岁月,感受伟大抗战精神的传承接力。

让我们共同翻开这段历史,在铭记中汲取奋进力量,让红色血脉在城市副中心的发展中永续流淌。

本报记者 柴福娟