04版:热点

本报记者 张群琛 李若晨 石峰 实习记者 王戬 张嘉辉 赵雪驰

本版摄影 常鸣 唐建

昨天,2025大运河文化推广活动正式启幕。活动以“通漕天下 开运大吉”为主题,内容涵盖开幕活动、学术研讨活动、水上专题摄影展等丰富多彩的文化项目。主体活动将持续到5月5日,诚邀市民游客共赴一场漕运文化之约,共享运河之美、体验运河之趣。

“运河上的通州”文商旅体农共创联盟正式发布

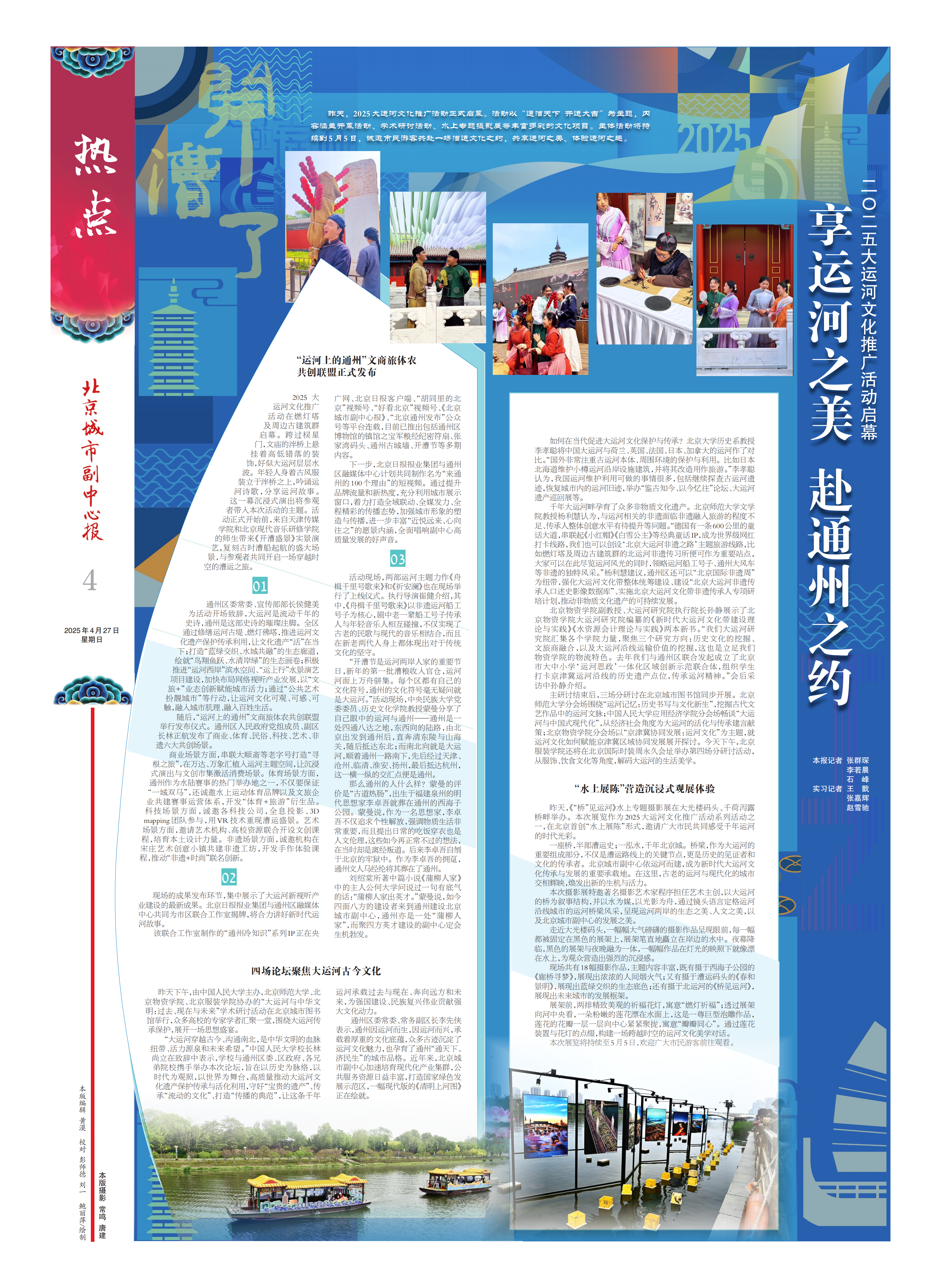

2025大运河文化推广活动在燃灯塔及周边古建筑群启幕。跨过棂星门,文庙的泮桥上悬挂着高低错落的装饰,好似大运河层层水波。年轻人身着古风服装立于泮桥之上,吟诵运河诗歌,分享运河故事。这一幕沉浸式演出将参观者带入本次活动的主题。活动正式开始前,来自天津传媒学院和北京现代音乐研修学院的师生带来《开漕盛景》实景演艺,复刻古时漕船起航的盛大场景,与参观者共同开启一场穿越时空的漕运之旅。

01

通州区委常委、宣传部部长侯健美为活动开场致辞,大运河是流动千年的史诗,通州是这部史诗的璀璨注脚。全区通过修缮运河古堤、燃灯佛塔,推进运河文化遗产保护传承利用,让文化遗产“活”在当下;打造“蓝绿交织、水城共融”的生态廊道,绘就“鸟翔鱼跃、水清岸绿”的生态画卷;积极推进“运河西岸”滨水空间、“运上行”水景演艺项目建设,加快布局网络视听产业发展,以“文旅+”业态创新赋能城市活力;通过“公共艺术扮靓城市”等行动,让运河文化可观、可感、可触,融入城市肌理、融入百姓生活。

随后,“运河上的通州”文商旅体农共创联盟举行发布仪式。通州区人民政府党组成员、副区长林正航发布了商业、体育、民俗、科技、艺术、非遗六大共创场景。

商业场景方面,串联大顺斋等老字号打造“寻根之旅”,在万达、万象汇植入运河主题空间,让沉浸式演出与文创市集激活消费场景。体育场景方面,通州作为水陆赛事的热门举办地之一,不仅要保证“一城双马”,还诚邀水上运动体育品牌以及文旅企业共建赛事运营体系,开发“体育+旅游”衍生品。科技场景方面,诚邀各科技公司,全息投影、3D mapping团队参与,用VR技术重现漕运盛景。艺术场景方面,邀请艺术机构、高校资源联合开设文创课程,培育本土设计力量。非遗场景方面,诚邀机构在宋庄艺术创意小镇共建非遗工坊,开发手作体验课程,推动“非遗+时尚”联名创新。

02

现场的成果发布环节,集中展示了大运河新视听产业建设的最新成果。北京日报报业集团与通州区融媒体中心共同为市区联合工作室揭牌,将合力讲好新时代运河故事。

该联合工作室制作的“通州冷知识”系列IP正在央广网、北京日报客户端、“胡同里的北京”视频号、“好看北京”视频号、《北京城市副中心报》、“北京通州发布”公众号等平台连载,目前已推出包括通州区博物馆的镇馆之宝军粮经纪密符扇、张家湾码头、通州古城墙、开漕节等多期内容。

下一步,北京日报报业集团与通州区融媒体中心计划共同制作名为“来通州的100个理由”的短视频。通过提升品牌流量和新热度,充分利用城市展示窗口,着力打造全域联动、全媒发力、全程精彩的传播态势,加强城市形象的塑造与传播,进一步丰富“近悦远来、心向往之”的愿景内涵,全面唱响副中心高质量发展的好声音。

03

活动现场,两部运河主题力作《舟楫千里号歌来》和《祈安澜》也在现场举行了上线仪式。执行导演崔健介绍,其中,《舟楫千里号歌来》以非遗运河船工号子为核心,剧中老一辈船工号子传承人与年轻音乐人相互碰撞,不仅实现了古老的民歌与现代的音乐相结合,而且在新老两代人身上都体现出对于传统文化的坚守。

“开漕节是运河两岸人家的重要节日,新年的第一批漕粮收入官仓,运河河面上万舟骈集。每个区都有自己的文化符号,通州的文化符号毫无疑问就是大运河。”活动现场,中央民族大学党委委员、历史文化学院教授蒙曼分享了自己眼中的运河与通州——通州是一处四通八达之地,东西向的陆路,由北京出发到通州后,直奔清东陵与山海关,随后抵达东北;而南北向就是大运河,顺着通州一路南下,先后经过天津、沧州、临清、淮安、扬州,最后抵达杭州,这一横一纵的交汇点便是通州。

那么通州的人什么样?蒙曼的评价是“古道热肠”,出生于福建泉州的明代思想家李卓吾就葬在通州的西海子公园。蒙曼说,作为一名思想家,李卓吾不仅追求个性解放,强调物质生活非常重要,而且提出日常的吃饭穿衣也是人文伦理,这些如今再正常不过的想法,在当时却是离经叛道。后来李卓吾自刎于北京的牢狱中。作为李卓吾的拥趸,通州文人马经纶将其葬在了通州。

刘绍棠所著中篇小说《蒲柳人家》中的主人公何大学问说过一句有底气的话:“蒲柳人家出英才。”蒙曼说,如今四面八方的建设者来到通州建设北京城市副中心,通州亦是一处“蒲柳人家”,而聚四方英才建设的副中心定会生机勃发。

四场论坛聚焦大运河古今文化

昨天下午,由中国人民大学主办,北京师范大学、北京物资学院、北京服装学院协办的“大运河与中华文明:过去、现在与未来”学术研讨活动在北京城市图书馆举行,众多高校的专家学者汇聚一堂,围绕大运河传承保护,展开一场思想盛宴。

“大运河穿越古今、沟通南北,是中华文明的血脉纽带、活力源泉和未来希望。”中国人民大学校长林尚立在致辞中表示,学校与通州区委、区政府、各兄弟院校携手举办本次论坛,旨在以历史为脉络,以时代为观照,以世界为舞台,高质量推动大运河文化遗产保护传承与活化利用,守好“宝贵的遗产”、传承“流动的文化”、打造“传播的典范”,让这条千年运河承载过去与现在、奔向远方和未来,为强国建设、民族复兴伟业贡献强大文化动力。

通州区委常委、常务副区长李先侠表示,通州因运河而生,因运河而兴,承载着厚重的文化底蕴,众多古迹沉淀了运河文化魅力,也孕育了通州“通天下、济民生”的城市品格。近年来,北京城市副中心加速培育现代化产业集群,公共服务资源日益丰富,打造国家绿色发展示范区,一幅现代版的《清明上河图》正在绘就。

如何在当代促进大运河文化保护与传承?北京大学历史系教授李孝聪将中国大运河与荷兰、英国、法国、日本、加拿大的运河作了对比。“国外非常注重古运河本体、周围环境的保护与利用。比如日本北海道维护小樽运河沿岸设施建筑,并将其改造用作旅游。”李孝聪认为,我国运河维护利用可做的事情很多,包括继续探查古运河遗迹,恢复城市内的运河旧迹,举办“鉴古知今、以今忆往”论坛、大运河遗产巡回展等。

千年大运河畔孕育了众多非物质文化遗产。北京师范大学文学院教授杨利慧认为,与运河相关的非遗面临非遗融入旅游的程度不足、传承人整体创意水平有待提升等问题。“德国有一条600公里的童话大道,串联起《小红帽》《白雪公主》等经典童话IP,成为世界级网红打卡线路,我们也可以创设‘北京大运河非遗之路’主题旅游线路,比如燃灯塔及周边古建筑群的北运河非遗传习所便可作为重要站点,大家可以在此尽览运河风光的同时,领略运河船工号子、通州大风车等非遗的独特风采。”杨利慧建议,通州区还可以“北京国际非遗周”为纽带,强化大运河文化带整体统筹建设、建设“北京大运河非遗传承人口述史影像数据库”、实施北京大运河文化带非遗传承人专项研培计划,推动非物质文化遗产的可持续发展。

北京物资学院副教授、大运河研究院执行院长孙静展示了北京物资学院大运河研究院编纂的《新时代大运河文化带建设理论与实践》《水资源会计理论与实践》两本新书。“我们大运河研究院汇集各个学院力量,聚焦三个研究方向:历史文化的挖掘、文旅商融合,以及大运河沿线运输价值的挖掘,这也是立足我们物资学院的物流特色。去年我们与通州区联合发起成立了北京市大中小学‘运河思政’一体化区域创新示范联合体,组织学生打卡京津冀运河沿线的历史遗产点位,传承运河精神。”会后采访中孙静介绍。

主研讨结束后,三场分研讨在北京城市图书馆同步开展。北京师范大学分会场围绕“运河记忆:历史书写与文化新生”,挖掘古代文艺作品中的运河文脉;中国人民大学应用经济学院分会场畅谈“大运河与中国式现代化”,从经济社会角度为大运河的活化与传承建言献策;北京物资学院分会场以“京津冀协同发展:运河文化”为主题,就运河文化如何赋能京津冀区域协同发展展开探讨。今天下午,北京服装学院还将在北京国际时装周永久会址举办第四场分研讨活动,从服饰、饮食文化等角度,解码大运河的生活美学。

“水上展陈”营造沉浸式观展体验

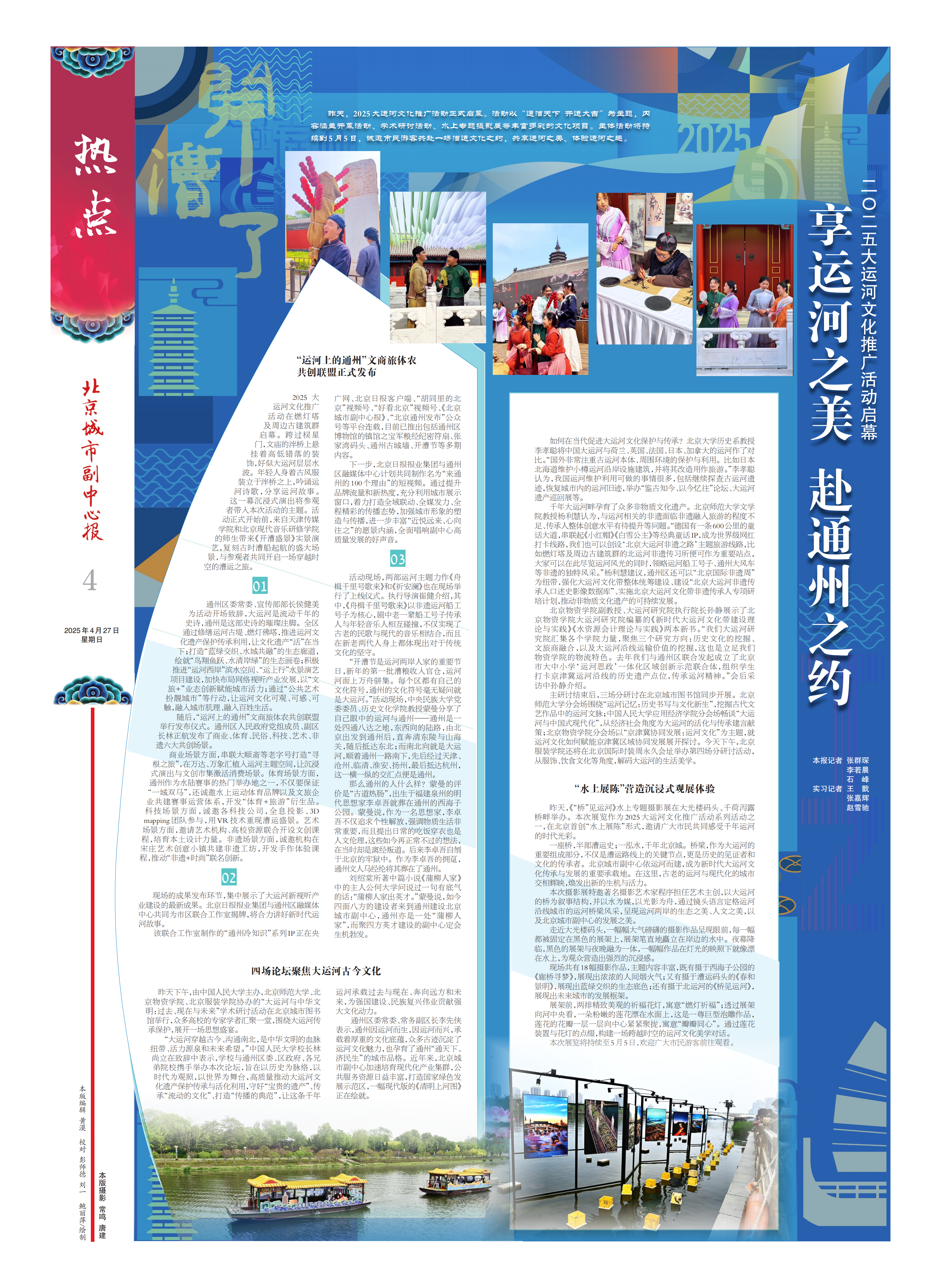

昨天,《“桥”见运河》水上专题摄影展在大光楼码头、千荷泻露桥畔举办。本次展览作为2025大运河文化推广活动系列活动之一,在北京首创“水上展陈”形式,邀请广大市民共同感受千年运河的时代光彩。

一座桥,半部漕运史;一泓水,千年北京城。桥梁,作为大运河的重要组成部分,不仅是漕运路线上的关键节点,更是历史的见证者和文化的传承者。北京城市副中心依运河而建,成为新时代大运河文化传承与发展的重要承载地。在这里,古老的运河与现代化的城市交相辉映,焕发出新的生机与活力。

本次摄影展特邀著名摄影艺术家程序担任艺术主创,以大运河的桥为叙事结构,并以水为媒,以光影为舟,通过镜头语言定格运河沿线城市的运河桥梁风采,呈现运河两岸的生态之美、人文之美,以及北京城市副中心的发展之美。

走近大光楼码头,一幅幅大气磅礴的摄影作品呈现眼前,每一幅都被固定在黑色的展架上,展架笔直地矗立在岸边的水中。夜幕降临,黑色的展架与夜晚融为一体,一幅幅作品在灯光的映照下就像漂在水上,为观众营造出强烈的沉浸感。

现场共有18幅摄影作品,主题内容丰富,既有摄于西海子公园的《廊桥寻梦》,展现出浓浓的人间烟火气;又有摄于漕运码头的《春和景明》,展现出蓝绿交织的生态底色;还有摄于北运河的《桥见运河》,展现出未来城市的发展框架。

展架前,两排精致美观的祈福花灯,寓意“燃灯祈福”;透过展架向河中央看,一朵粉嫩的莲花漂在水面上,这是一尊巨型泡雕作品,莲花的花瓣一层一层向中心紧紧聚拢,寓意“瓣瓣同心”。通过莲花装置与花灯的点缀,构建一场跨越时空的运河文化美学对话。

本次展览将持续至5月5日,欢迎广大市民游客前往观看。