04版:科创

本报记者 田兆玉

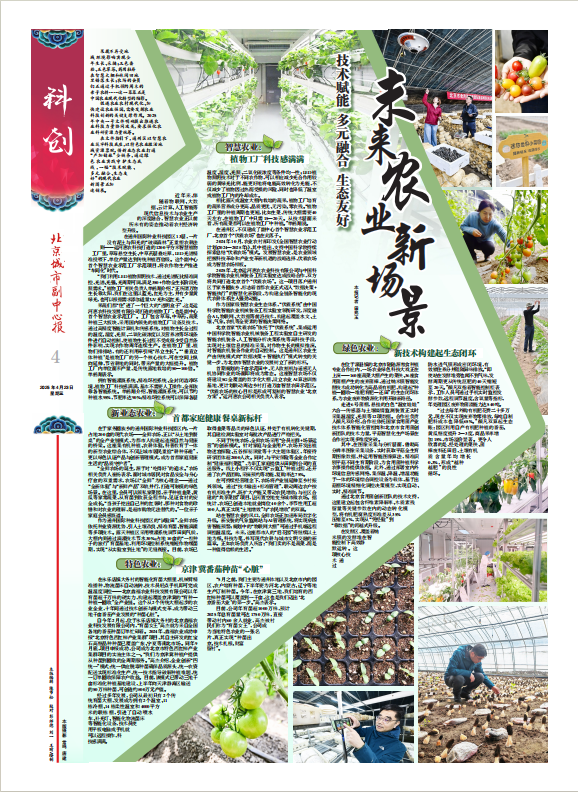

果蔬不再受地域环境影响实现全年生长、采摘;三色番茄、五色草莓、药用牡丹在智慧大棚和林间田地里错落生长;农场的会员们正通过手机预约周末的亲子农耕……这一幕幕正是中国农业现代化转型的缩影。

促进农业农村现代化、加快建设农业强国,需要发挥农业科技创新的关键支撑作用。2025年中央一号文件明确提出推进农业科技力量协同攻关,要求强化农业科研资源力量统筹。

在文件指引下,通州区以智慧农业筑牢科技底座,以特色农业激活地域资源禀赋,借新业态农业打通“产加销旅”全链条,通过绿色农业实践守护生态底线,一幅“技术赋能、多元融合、生态友好”的现代农业新图景正加速铺展。

智慧农业:植物工厂科技感满满

近年来,伴随着物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术与农业生产的深度融合,智慧农业正以前所未有的姿态推动着农村经济转型升级。

在通州国际种业科技园区13层,一片没有泥土与阳光的“玻璃森林”正重塑农耕法则——运河惠农科技打造的1200平方米智慧植物工厂里,草莓悬空生长、中草药层叠吐翠,LED光谱精准投喂下,单位产量达到传统种植百倍级。这个副中心首个智慧农业示范工厂示范项目,将农作物生产推进“车间化”时代。

“我们利用LED植物照明技术,通过光谱配比精准调控,光谱、光强、光周期可调,满足350+作物全生长阶段光照需求。”植物工厂相关负责人单鹤翔介绍,“正所谓万物生长靠太阳,我们在这里以蓝光、红光为主,并有少量黄绿光,也可以根据需求添加适量UV光和远红光。”

果蔬们都“住”进了一个巨大的“透明盒子”,这是运河惠农科技发展有限公司打造的植物工厂,也是副中心首个智慧农业示范工厂。工厂包含草莓、中草药、蔬菜种植三大板块,采用国内领先的植物工厂设备及技术,通过高精度智能计算机和传感系统,对植物生长全过程的温度、湿度、光照、二氧化碳浓度以及营养液等环境条件进行自动控制,使植物生长过程不受或很少受自然条件影响,实现农作物周年连续生产。在植物工厂里,植物们排排站,有的还利用牵引绳“吊立生长”。“‘垂直立体种植’是植物工厂的另一个核心技术,可在空间上纵向延伸,节省耕地的同时,带来产量的大幅提升。植物工厂内单位面积产量,是传统露地栽培的50—100倍。”单鹤翔表示。

拥有智能灌溉系统、精准环控系统、全封闭洁净环境,植物工厂科技感满满,基本不需要人工操作,全部依靠各智能系统。单鹤翔介绍,智能灌溉系统,可以节约种植水95%,节肥率达90%;精准环控系统可以保障各层温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等条件均一性;LED植物照明技术对于不同农作物,可以相应减少光合作用较弱的黄绿光比例,能更好地将电能高效转化为光能,不仅减少了植物因过热而受损的风险,同时也降低了温室或植物工厂内的冷却成本。

相比露天或温室大棚内栽培的蔬果,植物工厂培育的蔬果营养成分更高、品质更优、无污染、零农残。“植物工厂里的种植周期也更短,比如生菜,传统大棚需要40天左右,在植物工厂中只需15—20天。从技术层面来看,所有蔬菜都可以在植物工厂中种植。”单鹤翔说。

在通州区,不仅建成了副中心首个智慧农业示范工厂,北京首个“伏羲农场”也在此落子。

2024年10月,农业农村部印发《全国智慧农业行动计划(2024—2028年)》,其中提出,支持中国科学院持续探索总结“伏羲农场”模式。发展智慧农业,是农业领域把握科技革命和产业变革新机遇的战略选择,伏羲农场成为智慧农场样板。

2025年,北京运河惠农农业科技有限公司与中国科学院智能农业机械装备工程实验室达成战略合作,双方将共同打造北京首个“伏羲农场”。这一项目落户通州区于家务回族乡,标志着首都农业正式迈入“数据决策+智能执行”的智慧化新阶段,为构建全链条智能化的现代农耕体系注入强劲动能。

作为国家级智慧农业生态体系,“伏羲系统”由中国科学院智能农业机械装备工程实验室领衔研发,深度融合AI、物联网、大数据等前沿技术,构建起覆盖水文、土壤、气象、农机等全要素的智能决策网络。

北京首家“伏羲农场”依托于“伏羲系统”,集成运用中国科学院智能农业机械装备工程实验室自主研发的智能农机装备、人工智能分析决策系统等高科技手段,实现对土壤信息的精准采集、对作物生长的模拟推演、对智能农机装备作业的自动控制。这是通州区农业生产由传统模式向“数据决策+智能执行”模式转变的关键一步,为北京市智慧农业的发展树立了新的标杆。

首期规划的千亩示范田中,无人收割机与遥感无人机协同作业的场面即将成为常态。这座智慧农场不仅将建设5G全覆盖的数字化大棚、设立农业AI算法训练基地,更计划联动周边乡村打造万亩智慧农田示范区。“伏羲农场的核心目标是形成可复制的智慧农业‘北京方案’。”运河惠农公司相关负责人表示。

新业态农业:首都家庭健康餐桌新标杆

在于家务回族乡的通州国际种业科技园区内,一片占地200亩的现代农场——全鲜农场,正以“从土地到餐桌”的全产业链模式,为都市人构建起连接自然与健康的桥梁。这座集有机种植、农耕体验、科普教育于一体的新型农业综合体,不仅让城市居民重拾“耕种乐趣”,更以绿色认证产品与创新管理模式,成为首都家庭健康生活的“品质守护者”。

“全鲜农场的诞生,源于对‘吃得好’的追求。”农场相关负责人崔杨表示,面对城市居民对食品安全与身心疗愈的双重需求,农场以“全鲜”为核心理念——通过“全新体验”与“新鲜产品”双轨并行,打造可触摸的绿色场景。在这里,会员可认领私家菜园,亲手种植韭菜、黄瓜等家常蔬菜,从育苗到收获全程参与,见证食材的安全成长。“当孩子挖出自己种的红薯时,那种对食物的珍惜和对农业的理解,是超市购物无法替代的。”一位亲子家庭会员感慨道。

作为通州国际种业科技园区的“试验田”,全鲜农场依托种业资源优势,引入土壤改良、精准育苗、智能滴灌等多项技术。露天种植区采用喷灌系统调节田间气候,大棚内则通过滴灌技术节水30%;占地10亩的“一粒种子的旅行”育苗基地,利用环境控制系统缩短作物缓苗期,实现“从实验室到土地”的无缝衔接。目前,农场已取得韭菜等品类的绿色认证,并处于有机转化关键期,其自建检测实验室对每批次产品进行严格把关。

不同于传统农场,全鲜农场采用“会员社群+场景运营”的创新模式。针对家庭与企业用户,农场开发出植物迷宫探险、五谷探秘课堂等十大主题体验区,年接待研学团体超2000人次。同时,与平安保险等企业合作定制“健康福利菜篮”,为职工家庭提供从田间到公司的直送服务。线上小程序不仅实现“云监工”种植过程,还开通了农产品团购、采摘预约等功能,复购率达75%。

在可持续经营理念下,农场将产业链延伸至乡村振兴领域。通过“技术输出+标准管理”,联动周边农户按有机标准生产,既扩大产能又带动农民增收;与社区合建的“共享菜园”项目,让闲置空地变身城市微农场。据统计,农场已创造本地就业岗位40余个,季节性用工超100人,真正实现“土地增效”与“农民增收”的双赢。

站在智慧农业的风口,全鲜农场正加速布局数字化升级。新安装的气象监测站与AI管理系统,将实现病虫害智能预警;规划中的“物联网大棚”可通过手机端远程调控温湿度。未来,这座都市人的“后花园”将继续以土地为纸、科技为笔,书写现代农耕与城市文明交融的新篇章。正如农场负责人所言:“我们卖的不是蔬菜,而是一种值得信赖的生活。”

特色农业:京津冀番茄种苗“心脏”

在永乐店镇大务村的智能化育苗大棚里,机械臂精准播种,物流苗床自动流转,技术员轻点手机即可完成温湿度调控——北京鑫福农业科技发展有限公司以年育苗超千万株的硬实力,构建起覆盖京津冀的“育种—种植—回收”全产业链。这个从2个传统大棚起步的农业企业,十年间通过技术创新与模式变革,成为带动三地千亩番茄产业发展的“种苗心脏”。

自今年2月起,位于永乐店镇大务村的北京鑫福农业科技发展有限公司内,“育苗女王”高杰就为来自全国各地的番茄种苗订单忙碌着。2024年,鑫福农业成功申报“北京特色西红柿产业集群”项目,其自主研发的红宝石高糖品种种苗已覆盖广东、宁夏等南北市场。同年9月底,项目申报成功,公司成为北京市特色西红柿产业集群项目的实施主体之一。“我们为京津冀种植户提供从种苗到回收的全周期服务。”高杰介绍,企业创新“四统一”模式:统一供应脱毒种苗确保品质源头,统一农资配送实现标准化生产,统一技术指导破解种植难题,统一订单回收保障农户收益。目前,该模式已带动三地千亩标准化种植基地建设,上半年向天津静海区输送的50万株种苗,可创造约800万元产值。

经过多年发展,公司从最初只有2个传统育苗大棚,发展成为拥有2个温室、11栋冷棚、14栋柔性温室和4000平方米的联栋棚,引进了自动喷水车、补光灯、智能化物流苗床等智能化设备,技术员使用平板电脑或手机就可以远程操作,科技感满满。

“5月之前,我们主要为通州本地以及北京市内的园区、农户培育种苗,下半年要为河北、内蒙古、辽宁等地生产订制种苗。今年,在京津冀三地,我们培育的西红柿种苗可以覆盖到一千亩,这也是我们迈出‘北京番茄大业’的第一步。”高杰表示。

目前,公司年育苗超1000万株,预计2025年总育苗量可达1750万株,直接带动村内60余人就业,高杰被村民们称为“育苗女王”,公司成为当地特色农业的一张名片,真正实现“种苗出京、技术扎根、财富留村”。

绿色农业:新技术构建起生态闭环

在位于漷县镇的北京市陆陆源粮食种植专业合作社内,一场农业绿色科技大戏正在上演——160座蔬菜大棚产生的菜秧、36座食用菌棚产生的废弃菌棒,通过纳米膜智能发酵技术成功转化为高品质有机肥,构建起“种植—回收—堆肥育肥—还田”的生态闭环体系,为农业废弃物资源化利用开辟新路径。

走进6号菌棚,悬挂的白色“温室娃娃”六合一传感器与土壤墒情监测装置正实时采集温湿度、光照等12项数据。合作社负责人颜凡双介绍,合作社依托国家食用菌产业技术体系智能化管控岗和北京市食用菌创新团队的技术力量,平菇智慧化生产场景在合作社实现多维度突破。

其中,在图像采集与分析层面,借助高分辨率图像采集设备,实时获取平菇全生育期图像数据,并运用智能图像算法,精准识别平菇不同生育期阶段,为食用菌种植科学农事操作提供依据。此外,通过部署室内外环境信息传感网络,集保温、降温、增湿功能于一体的环境综合调控设备为载体,基于出菇棚环境精细化调控决策模型,实现自动、实时、精准调节。

通过北京食用菌创新团队的技术支持,这里建立起包含纤维素降解率、木质素残留量等关键参数在内的动态转化模型,将有机肥腐熟度标准差从35%压缩至8%,实现从“凭经验”到“靠数据”的跨越式升级。

在发酵区,覆盖着纳米膜的发酵堆在智能控制下高效静默运转。这项核心技术通过防水透气膜形成密闭环境,有效锁住养分并阻隔异味排放。“即使站在发酵堆旁也闻不到气味,发酵周期更从传统沤肥的40天缩短至20天。”颜凡双指着智能控制柜表示,工作人员可通过手机实时监控发酵参数,远程调节温度、含氧量等指标,年处理园区废弃物菌渣能力达540吨。

“过去每年外购有机肥花费二十多万元,现在不仅实现废弃物零排放,每吨自制肥料成本也降低65%。”颜凡双算起生态账:园区利用自产有机肥种植的番茄、黄瓜糖度提升2—3度,商品果率增加15%,市场溢价显著。更令人欣喜的是,经处理的菜秧、菌棒废料还田后,土壤有机质含量年均增长0.3%,形成“越种越肥”的良性循环。