04版:文化

本报记者 谢佳航 王倚剑

每个城市,总有属于它的味道。提起通州,您能想到什么味道?是否能飘来一股绵长酒香?那酒香中沉淀了通州漕运的辉煌。为何通州酿酒曾风靡一时?通州有哪些地名与酒有关?那馋人的酒香如今何处可寻?“通州冷知识”第四期就带您了解有意思的通州酒史。

屯粮酿酒历史悠久

“南通州,北通州,南北通州通南北。东当铺,西当铺,东西当铺当东西。”这句大家耳熟能详的对联,相传是清朝宰相刘罗锅为乾隆皇帝来通州打酒时候留下的。由此可见,通州的酒文化、酒历史在京城一直享有极其重要的地位。

通州的酿酒历史源远流长,可以追溯到金代。据《通州民俗》考证,当时享誉金中都的“金澜酒”“醉流霞”“竹叶青”等名酒都来自通州烧锅。到了明清两代,通州的酒业形成了很大规模,曾为皇宫酿制宫廷御酒,酿酒历史迄今已经超过八百年。

通州是如何与酒有了如此的渊源,这必须从大运河说起。大运河的繁荣促成了南北方的商贸往来,漕运兴盛,各地优质稻米源源不断运抵京城。元朝初年,通州张家湾成为了大运河北端的第一大码头,粮食运至此地,再转陆路运输至元大都。“明嘉靖七年后,明代官员吴仲将码头北移。漕运而来的粮食到了燃灯塔下,一部分沿通惠河继续运至皇宫,一部分就地储存在了通州的中仓、西仓里。”北京史地民俗学会理事、北京大运河文化研究会会员任德永介绍,漕粮的中转和储存,为通州的酒史发展提供了“原材料”。

漕运而来的粮食,算得上全国质量最优,为了便于存储,通州还形成了一条专事买卖的“粮食市”胡同。酒是粮食精,没有粮食无从谈酒,粮食多了,酒文化也随之兴旺起来。兴旺到什么程度呢?从地名中可见一斑。通州不少地名都与酿酒有关,或者以酒命名。比如,张家湾镇就有烧酒巷村,村中老人介绍,听长辈们代代相传,烧酒巷村在元代繁盛一时,烧酒众多,是船工们歇脚好选择,大运河边小酒馆的一口小酒,便是那个时代的烟火气。

当然,在因酒得名的通州地名中,最广为人知的当属通州城内的大、小烧酒胡同。据记载,大烧酒胡同位于通州老城西北,因酿造烧酒而得名。据王彬、徐秀珊《北京地名典》记载:明永乐年间在此建军仓,以供军用,名大运中仓,内储大米和五谷杂粮,仓内难免出现将腐之粮,遂有酒作坊主在中仓之西置备烧锅建作坊酿造烧酒,购买中仓将腐欲弃之粮为原料,制造“二锅头”“醉流霞”等白酒。守仓官员可上报亏损而得外快,酒坊主可降低成本增加收入,双方自然是一拍即合。酒商及商贩聚居酒作坊附近,形成街巷,得名“烧酒胡同”。清乾隆年间,在“西门东边大胡同”内新建酿酒作坊,酒坊后建且小,人们嫌弃该胡同名长而改称“小烧酒胡同”,烧酒胡同则更名为“大烧酒胡同”。

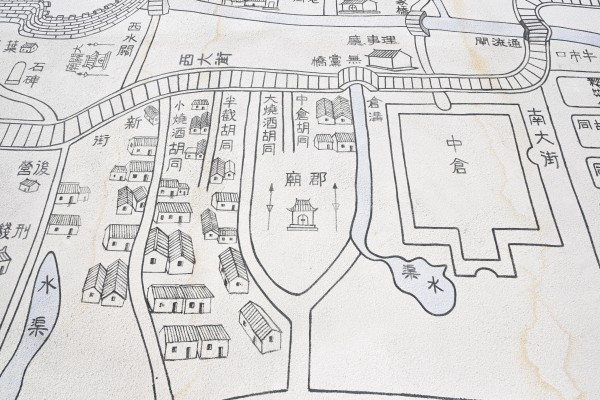

大、小烧酒胡同今天虽已被高楼大厦淹没、难寻踪迹,但在通州区博物馆内依然可以找到老地图等它们曾经存在的证据。

除了地名,通州还有很多关于酿酒的记载。清光绪年间通州所建的“同泉涌烧锅”,直到1953年依然存在;1942年金士坚著《通县志要》介绍:“工商,烧锅业十八家,年造高粱酒二百余万斤”,由此可见通州酿酒之盛;1960年合并到通县制酒厂,主要用于酿酒的“老冰窖”,经考证就在现在西上园小区的位置……这些有着浓浓酒味的故事,都透着通州悠长的酒文化历史,令人回味无穷。

“北京酒虫”窖藏“通州酒史”

酒是人间烟火,也是文化符号。为了留住通州烧酒的醇香味道,让更多人能品一品地道的通州酒,多年来有一位老通州人乐此不疲,他就是自诩“北京酒虫”的陈学增,爱品酒,爱藏酒,对酒文化很是着迷。

陈学增是原通州制酒厂副厂长,出身于酿酒世家,祖父陈宝琛曾在天津河西务烧锅当掌柜,同时创立了同庆泉烧锅,曾任永乐店烧锅掌柜。他的五爷陈宝珩曾任安平烧锅掌柜,新中国成立后先后担任昌平酒厂和通县酒厂厂长。可以说,他是在酒窖里“泡大的”。

为了一探究竟,记者来到了陈学增位于马驹桥镇的小院。还没进院儿,浓郁的酒香便扑鼻而来,让人迫不及待地想去寻找这醇厚香气的源头。老陈猜出了记者的心思,略显神秘地打开了位于南屋地板上的木质盖板,赫然出现的竟是一座小小的酒窖。

顺着酒窖逐级而下,开灯后才看清,七八个两米多高的银灰色金属罐整整齐齐地码放在墙体四周,这罐内储藏着的正是老陈自制的陈年佳酿。绕过堆放罐子的房间再往里走,又进入了一个房间,这里摆满了大大小小的坛坛罐罐,不少大号酒坛上,都注明了酿酒的年份——有三十年的,也有五十年的。

原来,这酒窖里处处是宝。打开其中一罐,用舀子舀出,高高举起,又将酒重新倒进罐内,阵阵泡沫泛起,蒸腾出来的酒香氤氲开来。记者留心观察,发现酒坛中还有着各式各样的“料”,比如陈皮、香橼果等,这些又给酒香增色不少。

“这些酒都是很多年前囤的,少的有五年八年,多的能有三五十年。我现在制酒,靠的就是这些‘秘方’打底子。”之所以称之为“宝贝”,就是因为这些陈酿都是基酒,为此老陈可是下了不少功夫。

“我做的酒,都要经过润料、蒸料、加曲、摊凉、入缸发酵、蒸馏出酒、入缸陈储等一系列过程,其中还包含了老五甑工艺及制曲、分缸、甩糟等。”说起酿酒的一番手艺,老陈打开了话匣子,滔滔不绝,“我祖上就有这个手艺了,我反复钻研他们的技艺,再加入自己的理解和创新,进行了精心改进。”

从酒窖出来,看到记者意犹未尽,老陈又引导着登上了二楼,展示起了自己的“藏书阁”和“藏酒室”。“藏书阁”的书架上满满当当,摆着各式各样的酒类书籍、文献资料,其中有不少是老陈自己写的作品,大多数都和通州的酒文化有关。而“藏酒室”更是有趣,通州老窖、潞泉酒、向阳牌二锅头、永乐白酒、永乐醇酿等上个世纪的通州名酒应有尽有,记者粗略估算也得有上千瓶。

非遗传承历“酒”弥香

如今,大大小小的烧锅(指酿酒的作坊)和通州特色的酒铺虽已难觅踪迹,但这项技艺和独特的味道,却流传了下来。陈学增研究运河漕运烧锅酿酒工艺很多年,2018年开始,又将掌握的知识、技艺进行系统性梳理。终于,2021年通州区级非遗项目公示,陈学增如愿以偿,成为一名非遗传承人。

“关于通州酒文化的书籍,我读过很多。如今给北京的好酒寻根儿,我可以拍着胸脯说,北京好酒多出自于通州。纵观历史,靠的还是咱这条大运河。”陈学增颇为骄傲地告诉记者。

老陈所言非虚,上世纪70年代,通县制酒厂出品的通州老窖曾荣获市优质奖;1979年至1980年,北京酿酒总厂出的《北京酿酒》明确记载了通州老窖向阳牌二锅头、潞泉酒、永乐醇酿、永乐白酒等白酒品牌;1986年版《北京酒》一书也介绍了通县制酒厂生产的通州老窖、通州佳酿、双曲、府酿酒、健胃补酒、向阳牌二锅头酒以及永乐店酿酒厂所生产的醇酿曲酒、特制醇酒、陈年醇酿、京乐牌二锅头等。这些大部分在老陈的酒窖里都可以找到“藏品”。

“这些老酒是我花了很多年一点点收集起来的,算得上是北京面积最小的酒类‘收藏馆’了,虽然地儿小,但种类齐全!如果未来机会合适,我很想将这里办成能对外开放的酒类博物馆。”说起未来规划,老陈一心想把自己这点“酒料”分享给更多的人,更多喜欢大运河文化、喜欢通州酒文化的人。

通州历史有点儿“酒”,曾经船工号子们最爱这一口。如今,它已经成为通州的一个符号,一种味道,和大运河息息相关,经久未变。