04版:文化

燃灯塔及周边古建筑群的碑廊内存有三根长度在7米至10米之间的皇木。

张家湾镇皇木厂村中的北运河故道遗址。

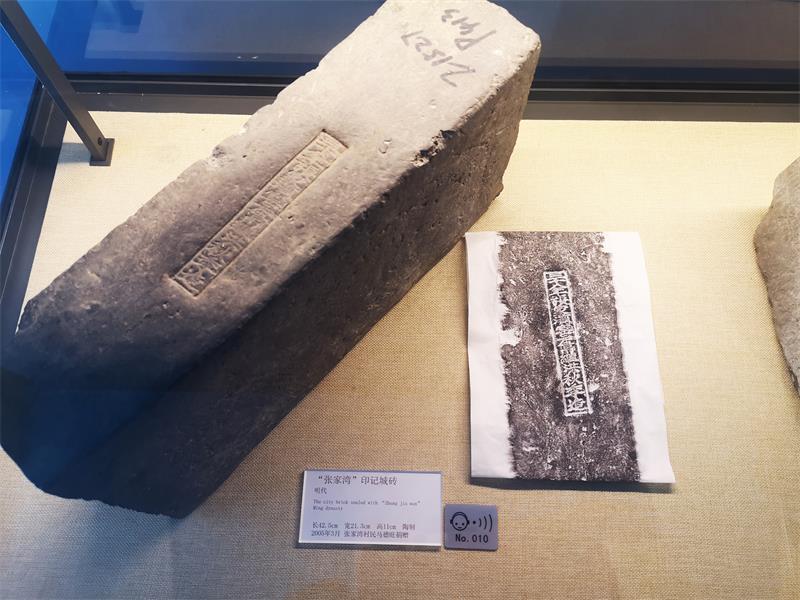

带有印迹的城砖见证了历史。

皇木厂村600多岁的老槐树。

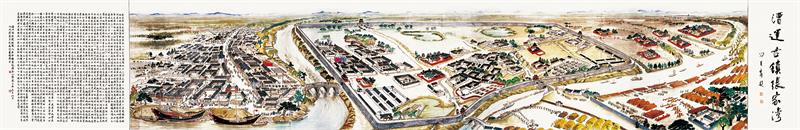

景浩先生的《漕运古镇张家湾》将张家湾古城的繁荣绘入画中。

本报记者 张群琛

走进修葺后的张家湾古城,城墙上斑驳的城砖印迹十分醒目;燃灯塔及周边古建筑群内,三根长度在7米至10米之间的皇木无声地诉说过往;区博物馆内,来源于通州城内的城砖、花板石都是运河漕运的见证者。北京有句老话,“漂来的北京城”,指的就是北京城的出现与发展离不开大运河上南来北往的物资运输。这些在副中心发掘保护的建筑材料类文物,当年都是沿运河漕运北上“漂”来通州,建造北京城,仅看这些营城材料以及镌刻在城市肌理中的印迹,便可窥当年建城之火热。时光荏苒,如今的大运河畔,一座千年之城正拔地而起,生机勃发的建设如火如荼。古今辉映,仿佛时空上神奇的交汇。

建城皇木

打开通州地图可以看到两处名为“皇木厂”的地方,分别在永顺镇与张家湾镇。永顺镇的皇木厂靠北,也叫北皇木厂,张家湾镇的皇木厂便称南皇木厂。皇木厂,顾名思义,历史上是加工皇家专用木料的地方,而皇木特指皇家要用到的建筑用木料。这些木料取自南方,经运河运抵皇木厂后,经过加工再送进京城。这两个皇木厂村,都曾是皇木进京的第一站。

现在的张家湾镇皇木厂村宁静优美,2007年就被评为北京最美乡村,2019年还当选了国家森林乡村。漫步其中,村中别墅或公寓式住房十分精致,分布错落有致,房与房之间小桥流水,俨然一派江南水乡。村内绿意盎然,道路两侧栽种法国梧桐、龙爪槐、小叶菊等花草树木几十种,各家小院中的植被丰富多彩,生机勃勃的美丽村庄引来不少打卡的游客。

如果您有兴致,还可以探访一番村内的宝藏遗迹。张家湾镇皇木厂村中至今保有一处北运河故道遗址,文史专家表示,这说明在北运河改道之前,大运河是流经现今皇木厂村地区的。张家湾码头被誉为“京杭大运河第一码头”,其自元代设立漕粮转运码头后,张家湾以商贾云集、漕运发达闻名天下。当时张家湾古城由于是运河节点,古城内不仅商业十分繁荣,还有各地商贾与外国使节的会馆,可谓一片繁荣。漕运鼎盛时期的皇木厂和附近的盐厂、花板石厂等地都是终日繁忙,到港入仓的货物均以此为出发点,或内转或外运,舳舻蔽日的盛景享誉一方。

通州本土画家景浩曾绘制出近8米长,名为《漕运古镇张家湾》的水彩画,将张家湾古城的繁荣绘入画中。画面的右下角,就有描绘皇木进京的独特场景。可以看到,画中河面上漂浮着几根木料,岸上人们各有分工,将木料拉到岸上,再在工棚内进行简单加工,然后放在一旁等候的马车上,送往京城。“装卸皇木的内容都是经过考证得出的,当时为便利运输,漕运转陆运,皇木厂的位置距离河道港口不远,就设在张家湾古城的东门外。”景浩说。

除了这处遗址,现今皇木厂村内还有一株600多岁的老槐树,这可是全村人的宝贝。经过600多年的风雨,这株槐树已经枝繁叶茂,冠盖如云,树干需要四个成年人合抱。据考证,这株槐树为明朝时期管理皇木厂的官吏所种,也是漕运文化的见证。

清朝嘉庆年间,由于接连暴雨导致北运河段发生特大洪水,部分地区出现决口,北运河不得已改道。皇木厂也搬到了现今永顺镇辖区内,可惜的是这处皇木厂并未留下遗址。

除了皇木厂,现在我们如果想亲眼看到皇木风采,还可以到燃灯塔及周边古建筑群的碑廊内一探究竟。这里存有三根长度在7米至10米之间的皇木,三根木料均为长方体,截面是正方形,其中格木一根和硬合欢木两根,重量均在2吨以上。景区讲解员介绍,格木和硬合欢木均产自南方,在明清漕运鼎盛时期,这些木料同其他物资随着大运河源源不断来到北京。讲解员说:“明万历三十五年,运河涨水。一些木料被冲进河中,其中就有碑廊中的三根木料。幸运的是,它们被运河河底的淤泥紧紧包裹,没有受到流水侵蚀。直到2005年才重见天日。”

两种石料

张家湾镇皇木厂村南侧就是已经修缮完毕的张家湾古城。本着修旧如旧的原则,张家湾古城还保留着当年的形制。古城前通运桥上深深浅浅的车辙依旧清晰可见,桥两侧栏杆上的狮子与栏板上的宝瓶也根据最大限度保护的原则,如无必要绝不修缮,将精美的通运桥雕塑展示在观众面前。

修缮通州古城墙时同样如此,如今修缮完毕的城墙就是在原有老城砖的基础上修建的。据历史记载,张家湾古城修建于明嘉靖四十三年(公元1564年),当时是为保卫漕河这一明廷经济命脉、拱卫京师,加强防备蒙古兵侵扰而抢筑的。目前,张家湾城墙仅存南城墙西段、南城门及南城墙东段。

南城门东西两侧,记者注意到其中有不少老城砖的影子。这些城砖不仅外观圆润,而且上面的印迹也在向世人诉说着悠久的历史。从这些印迹可以判断出相应城砖问世的年代,大部分出现在“成化”“万历”“嘉靖”年间,而通州区博物馆馆藏的印迹城砖还有“崇祯”年间的。记者得知,明洪武元年(公元1368年)、正统十四年(公元1449年)、嘉靖四十三年(公元1564年)以及万历四年(公元1576年),当时的朝廷对张家湾古城、通州古城以及城内粮仓进行了修缮,这些城砖便是在当时从苏皖等地顺着运河来到通州。

区博物馆馆藏的诸多城砖中,有两块是张家湾当地村民在2002年上交的。其中一块城砖为浅灰色,长44厘米、宽19厘米、厚11.5厘米,其中城砖的窄面纵向印着4行阳文。阳文是指凸起的花纹和文字,工匠采用模印、刀刻、笔堆等方法让花纹和文字高于器物表面,触手可及。从阳文中可以读出这块城砖的不少信息。其中“成化二十年”揭示了城砖的制造时间为公元1484年,“直隶安庆府委官”和“铜城县委官”则介绍了城砖的制造地点为现安徽省安庆市,而最后一行铭文则是“匠人芎永诚”,工匠铸名其上可谓责任到人。另外一块城砖的铭文足有60字,但因为年代太久部分铭文模糊不清,根据现有铭文可以读出,城砖的制造时间为成化十六年(公元1480年),制造地点为直隶松江府(今上海市吴淞江以南地区)。

大运河文史专家、北京史地民俗学会理事任德永认为,制造于“成化二十年”的城砖铭文是先将文字反刻在城砖模具的一侧,再用模具挤压砖坯,随后撤下模具,将砖坯放入窑内烧制而成。烧好成品上的字迹没有走形和开裂,说明当时烧砖技艺的高超。而另一块制造于“成化十六年”的城砖上共有铭文60字,这本身就是较为罕见的。“两块城砖均来自南方,从文物的角度印证了‘大运河漂来的北京城’这一观点,说明漕运鼎盛时期,大运河对北京的衣食住行均有影响。”

除了城砖,皇木厂村附近还曾发现过四十余块花板遗石。成书于清乾隆年间的《日下旧闻考》曾记载,明代在张家湾设有花板石厂。直到1998年修筑京沈高速的路基时,施工队在皇木厂村旧址东南侧发现了呈长方体、扁方体等大小规整的46块花板石。经研究发现,这些石料均为一种岩石凿成,大部分岩石上还留着开板材时凿刻的钎眼,由此可以断定这些石块出土的地址就是明代朝廷工部在张家湾设置的花板石厂。

景浩先生所绘制的《漕运古镇张家湾》中也有相关内容,皇木厂附近便是花板石厂。画面中,工人们从漕船上卸下形态各异的花板石,然后送到花板石厂内进行加工、抛光。可以看出,加工后的花板石方方正正,这些石料也从陆路或水路运抵京城。

根据《通州文物志》记载可知,花板石厂所加工的石料均为竹叶纹石灰岩,产地为山东,这些石料就是开凿之后装船通过运河来到北京的。而这些石料在花板石厂经过抛光后,花纹十分秀美。明十三陵中的永陵即嘉靖皇帝的地宫,就是由这种石料砌成的。