04版:文化

明清时期,张家湾曾为贸易中转站。图为张家湾古城。

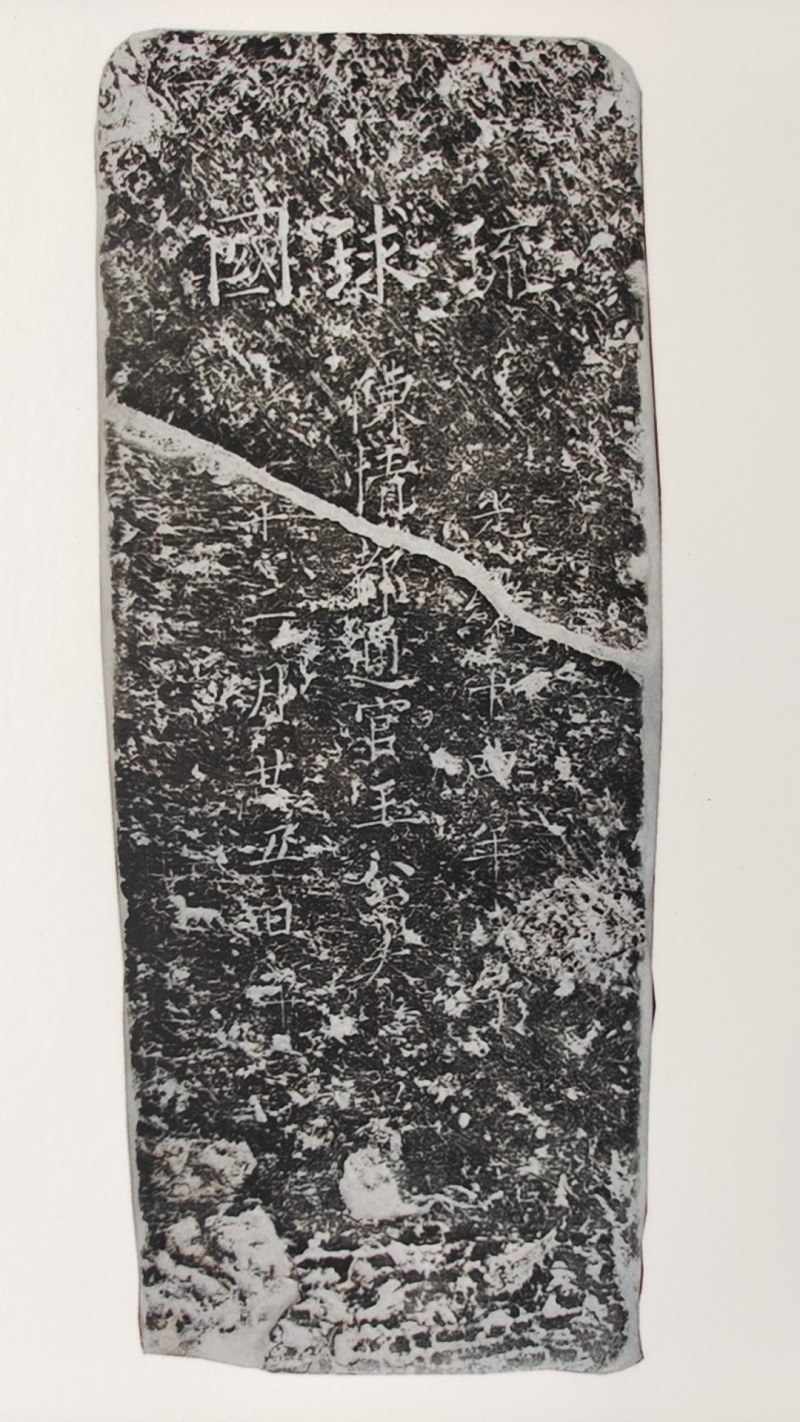

王大业墓碑拓片。

本报记者 张群琛

生机勃发的北京城市副中心不仅是首都发展的新引擎,同时根据规划,城市副中心作为北京服务业扩大开放综合试点中唯一的先导区,以及北京自由贸易试验区国际商务服务片区的重要组成部分,城市副中心将在服务业扩大开放和自贸试验区国际商务服务片区建设中充分发挥先导示范作用,未来这里也将成为首都向国际展示的新窗口。

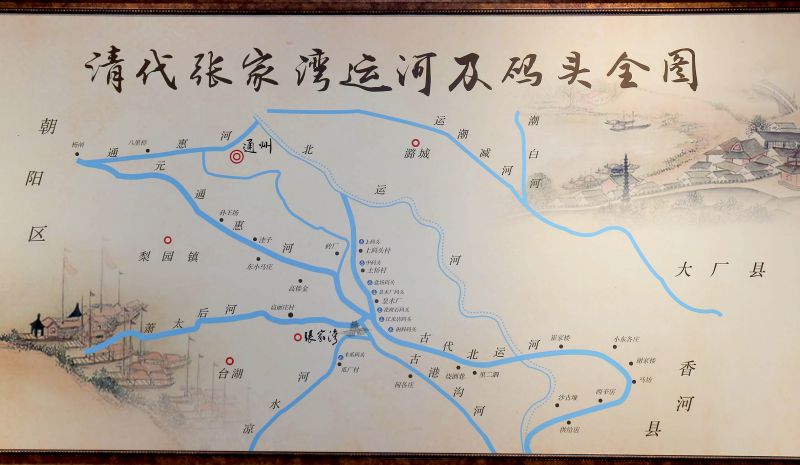

翻看历史我们会发现,由于大运河交通的便利,漕运文化兴盛,副中心早在几百年前就是外国商人、使节前往北京的主要中转站。明清时期,多国使节会乘船来到宁波、山东等地,然后随着运河北上来到通州,再进京城。运河北首的通州,也就成了外来文化的汇集地,随着商队、使团驻留,甚至还形成了外国人聚居区。如今,依旧能在副中心找到当年的历史遗迹。

张家湾为何会有琉球国墓地遗址

张家湾古城遗址西侧的张家湾镇立禅庵村东南角有一块琉球国墓地遗址。这里埋葬了从清康熙五十六年(公元1717年)至清光绪十四年(公元1888年)共十余位琉球国人。其中,第一位埋葬于此的琉球国人是琉球国副贡使杨联贵(汉名),此外埋葬的琉球国人皆为贡使、官生、都通官、陈情使等职务。

北京史地民俗学会理事、北京大运河文化研究会会员任德永介绍,从明朝开始中国与琉球之间就互派使者、商人,他们抵达中国后,乘船经大运河北上至张家湾,再换乘舟车前往北京城。自元代设立漕粮转运码头后,张家湾被称为“大运河第一码头”,以商贾云集、漕运发达闻名天下。张家湾镇发现的琉球墓遗址说明大运河不仅是中国历史上重要的运输通道,更是国际交往的通道,促进了国际间的贸易、文化等往来,同时也衬托出历史上运河北首在国际交往中的重要地位。

琉球群岛特指太平洋与东海之间的群岛,总面积达3600平方公里,由于地处东北亚与东南亚贸易往来的中间点,所以从古至今琉球群岛的地理位置都十分重要,素有“万国津梁”之称。

据历史记载,明清两朝琉球国地处琉球群岛,该国与明清朝廷来往密切,不仅通商,而且经常互派使者,甚至琉球国的国王都是明清两朝的君主来册封的。在明洪武五年(公元1372年),明太祖朱元璋曾经派遣使臣出使琉球,当时岛上只有山北、中山与南山等三个小国。明太祖通过使臣分别册封了三个国家的国王,自此它们也成了明朝的藩属国。明宣德四年(公元1429年),岛上三国归一,明王朝册封国王,从此琉球王国诞生了。清康熙二年(公元1663年),琉球王国被清王朝册封并使用清朝纪年,继续向清朝纳贡。

早在明永乐年间,国子监即设置琉球学馆,学生称为官生。据载,琉球官生之勤奋好学,“于诸夷为最笃,国家待之亦为最优”。至于外国使节则需要先抵达位于张家湾城南的馆驿胡同,顾名思义这里曾有多个驿站,其中就包括明代永乐年间位于通州区西集镇和合站村的和合驿,以及位于通州城东门外的潞河驿。上述两处驿馆分别于明万历四年(1576年)和清康熙三十四年(1695年)皆移至张家湾城南的馆驿胡同,成为接待外国使节转乘的必经之所。明清之际,包括琉球王国在内的贡使与学者,都在此上岸进京,或乘船南下,或者驻足停歇。所以,历史上的张家湾是中外交流的重要节点,其地理位置的重要性不言而喻。

那么张家湾为什么会出现琉球人墓地?任德永认为,便利的交通条件以及良好的地理位置,都是琉球人墓地出现的原因。再加之古代交通不便,从琉球国前往中国往往需要近一年的时间,导致部分琉球国人在中途亡故,他们的遗体就安葬在沿线。

清朝康熙皇帝对在华去世的琉球使臣极为厚恤,曾赐病逝后葬于张家湾的琉球进贡使正议大夫杨联贵谕祭碑文;清朝雍正年间的通州知州黄成章,也曾在此设立保护须知碑;琉球贡使若在京病故,清朝政府照例“给棺木红缎,遣祠祭司官谕祭,兵部应付车马人夫,其应赏等物,仍付同来使臣颁给”。

杨联贵是首位埋葬在琉球国墓地的琉球人士,其官级也最高。在杨联贵之后葬在张家湾琉球国墓地的是官生蔡宏训,他从琉球出发到进入国子监,用了整整一年的时间,却不幸在入学七天后就患病身亡。雍正皇帝赐银三百两,一百两用于为蔡宏训办理丧事,另二百两由琉球使节带回琉球,交给蔡宏训的母亲,作为赡养扶助费。乾隆十九年(1754年),琉球官生郑孝德随紫金大夫蔡宏谟进京请封时,就在张家湾为其父扫墓,其父郑国观埋葬在张家湾琉球国墓地。

随着时代的变迁与岁月的流逝,琉球国墓地用于祭祀的建筑逐渐残破。文物部门在上世纪九十年代发现了琉球人王大业的墓碑。

王大业是归葬在琉球国墓地的最后一位琉球国人,其墓碑目前保存在通州博物馆。据已故通州区文物管理所文史专家周良所撰写的《琉球国人墓发现记》载:1992年,根据张家湾村文物爱好者刘春的报告,在张家湾镇唐小庄村王艳海家的房后发现有琉球国人墓地仅存的一块墓碑——王大业墓碑。据专家考证,王大业当时的身份是陈情都通官,出生于琉球王国的久米村,受封“亲云上”(高级士族),为反对日本的吞并,随使沿大运河赴清朝首都北京请求援助,力求恢复琉球王国。王大业是近代琉球王国的复国运动成员之一,最迟于清光绪十一年(1885年)六月之前赴京,光绪十四年(1888年)病逝于北京,成为此处墓地中埋葬的最后一名琉球王国的官员。

王大业墓碑为深灰色沉积岩所制,体量瘦长,首身一体无碑座。墓碑表面磨损严重,但碑上铭文尚清晰可见:碑额自右而左横刻楷书“琉球国”三个大字,正中纵刻楷书“陈情都通官王公大业墓”。其右,低一字的位置上纵刻楷书“光绪十四年戊子”;而在其左对称的位置上,亦纵刻楷书“十二月二五日卒”。

历史上不只是琉球国人,多个国家的外国使节都对通州有深刻的印象。比如朝鲜使臣朴永远在游览北运河时就曾留诗:“春晴碧玉漾新流,来泊江南万里舟。直到梨花明月夜,弦歌多在大光楼。”日本、暹罗、爪哇等国家和地区的人进入中国后,也多是顺着京杭大运河北上。其中,在日本使团中,以明朝时期日本京都天龙寺妙智院高僧策彦周良两次到访北京尤为瞩目,他将两次到访北京的见闻合著为《入明记》。

另一条“丝绸之路”“茶马古道”

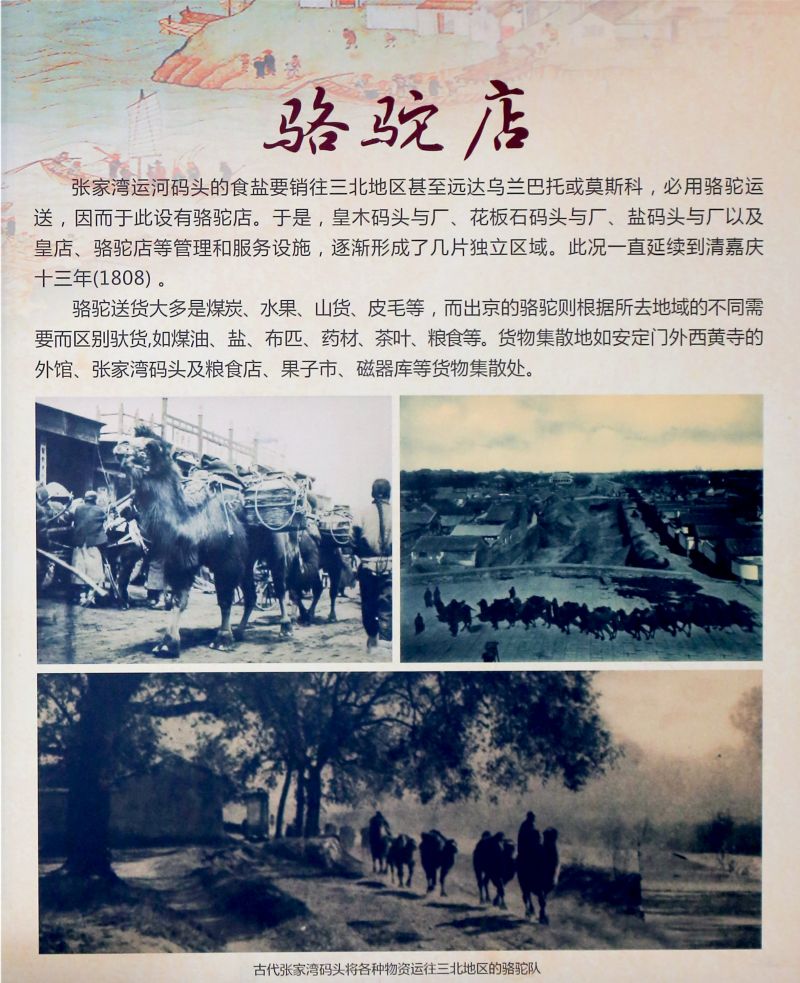

历史上的张家湾也不止外国使节、商人、学生的驿站这么简单,作为首都“东大门”,这里曾是与其他地方通商的起点。此处通商不仅限于人们熟知的向东、向南,通江达海,其商旅路线之漫长,也包括远赴北部等地,深入欧亚板块。驼铃声声中,南布北运、茶商云集,好似另一条“丝绸之路”“茶马古道”。

走进张家湾镇博物馆,一块标有“骆驼店”的展板十分醒目,上面记述了明清漕运顶峰时期,张家湾码头的食盐等货物需要运送至三北地区,有些运送至乌兰巴托甚至是莫斯科。受制于当时交通条件,只能用骆驼运送,张家湾地区也形成了一定规模的骆驼店。据考证,骆驼店大多分布在当时张家湾的皇木码头、花板石码头、盐码头等地。另据中国共产党早期北京革命活动纪念馆馆长杨家毅所著《通州大变局:1860—1949》记载,在通州北关一带有18家骆驼店,位于牛作坊、马厂、皇木厂、前窑、后窑等处,有天庆、乾元、德聚、太和、三和、德丰、通顺等号,每个店都有百头到数百头骆驼。

杨家毅考证,明清时期,以山西商人为主体的商帮,将南方的茶叶、布匹通过京杭大运河,以通州和张家湾为中转站,运往张家口,再沿张库大道,延伸至蒙古、俄罗斯等地。由于这条商道以山西商人为主,所以沿线分布了不少晋商会馆。“有学者通过研究晋商会馆,勾勒出这样一条几乎被遗忘的古商道。北京晋商博物馆馆长孟伟等人,通过考察在苏州、通州、京城的山西会馆,尤其是会馆留下的碑刻资料,得出了‘南布’(‘松江布’‘南京布’)通过京杭大运河运到通州、京城,然后再运抵张家口和归化(今呼和浩特),行销草原,再交换至恰克图与俄罗斯进行贸易,从而完成了‘南布北运’。”杨家毅说。

除了布匹,另一种大宗贸易商品为茶叶。明清时期,由于南方的茶叶云集通州,在通州、张家湾形成了专业的茶叶市场。山西茶商开办的茶庄有“大盛川”“大德恒”“玉川”,是通州茶行中最大的3座,连同北关的“振兴”“公祥”等一共8家。各茶庄都设茶栈,每年共批发去往华北、西北、东北乃至俄罗斯的茶叶达10万箱。

道光九年(1829年)《茶叶规程》记载茶叶抵达、离开张家湾的规则,规定“凡货船到(张家)湾,必许(须)系客船,方许轮帮。若止(只)有肆、伍家货搭别船来者,则卸栈,不得报信发车。务以本船到日,再为轮帮”。发货采用车或者骆驼运输的形式,很显然是通过陆运,所以规定“凡发脚,勿论车驼,俱归柜上搭派分发。如本客自雇,或各口庙雇来之车驼,亦要归公”。

杨家毅认为,通州张家湾在这条商道上发挥了十分重要的作用,即水运和陆运中转站。据收藏于北京晋商博物馆的乾隆五十七年(1792年)《口到库伦商货册单》记载,由于从南方通州湾来的茶叶货物迟到,所以影响了张家口到库伦的茶叶贸易,出现了尚有若干茶箱未到的情况。

通州到张家口外的贸易通道一直延续到清末。《通州大变局:1860—1949》记载,1900年,随八国联军侵华的法国军官毕耶尔·洛谛到达通州后,还见到大批张家口外的骆驼。他在书中这样记载:“我们慢慢地靠了岸。在戴着橹楼的蜿蜒高墙的黑影下,逼着河岸,一列长长的帆船都系着缆。岸上拥挤的情景,约略是天津大沽的模样,只是多了成百的蹲在沙上的口外骆驼。”可见,即使到清末社会动荡不安的年代,通州与口外的商业贸易仍然没有断绝。从目前的资料看,直到20世纪30年代,仍可见来往于通州与张家口之间的驼队。