04版:文化

清代通州城池图

本报记者 张群琛

生机勃发的北京城市副中心现代与传统交相辉映。漫步运河边,运河商务区与时尚商圈就位于悠久的历史文化古迹之畔,勃勃生机中彰显副中心的文化底蕴。城区里,活力十足的城市景象,与历史上通州古城的热闹繁华隔空重叠。

据考,通州古城东至东关大道、故城东路;南至玉带河东街、玉带河西街;西至通惠河南路;北至通惠河南河堤。明清时期,通州的城市轮廓日渐成型,同时受到漕运的影响,城内日渐繁华,不仅有漕运、水工的文化元素的遗存,还有民族、教育等多种文化汇集。“城市”文化底蕴,在这片运河北首的土地上根深叶茂。

“两区”会客厅“藏”着古城历史

位于副中心“五河交汇处”的“两区”会客厅是城市副中心对外展示的窗口之一。会客厅坐落在运河商务区,这是集“两区”政策发布、宣传推介、招商引资、展览展示等于一体的综合功能体。作为城市副中心高质量发展的先行区、示范区,金融创新和高端商务服务功能的主要承载区,参观者可以观看“两区”建设宣传片、展板、多媒体投影、数码屏风、画框等科技创新产品及丰富的内容,了解城市副中心与科技深度融合的数字化新面貌,以及北京“两区”建设的有关情况。

这里不仅讲述着现在与未来,更与古城历史根脉相连。从科技感十足的会客厅一层中庭向下看,一片古城墙遗址被妥善保护、呈现,俯仰之间古今呼应。这片遗址位于会客厅的地下一层,呈“L”型分布。记者注意到,遗址拐角处为正方形,底部的砖为体积较大的长砖,堆砌的相对公正,而上方使用的砖头则与现在的砖头大小相当。

据北京史地民俗学会理事、北京大运河文化研究会会员任德永介绍,会客厅地下一层的遗址是明清时期通州古城的东北角城墙与角楼。“角楼位于拐角处,遗址出土时已然不存,目前只剩下角楼的基础结构。”任德永说。

据了解,这段古城墙遗址是在2010年北大街拆迁后修建富华水乡项目时发现的。有关部门立即采取原址保护措施。富华水乡也为它让出了足够空间,巧妙设计的中庭式结构,如同给它外面加了一个人工罩子,保护的同时“唤醒”遗址,方便人们参观。

2020年,本着不改变建筑原状与真实性,使用恰当保护技术最低限度干预的原则,该遗址启动修缮。任德永说,以中庭式结构保护遗址已有先例,比如德国的科伦巴艺术博物馆,就是在后哥特式教堂的废墟上兴建而来。“通过对通州古城墙遗址的研究,可以了解城墙在各个时期的工艺技法,对研究中国古城有很高的借鉴意义。”

走出“两区”会客厅向西看,曾经通州的地标建筑燃灯塔矗立在侧。清代诗人王维珍曾写下诗句“一枝塔影认通州”,当年的船工虽然以燃灯塔为地标,但不难想象,一定也能同时看到旁边这段城墙和东北角楼。遗址的北侧是建于明嘉靖七年的大光楼,这处建筑是漕运文化的重要见证,漕运鼎盛时期,南来的漕粮都要先运至大光楼前的石坝码头,随后坐镇大光楼的军粮经纪依次对漕粮进行检验,合格的粮食再通过小船运抵京城。

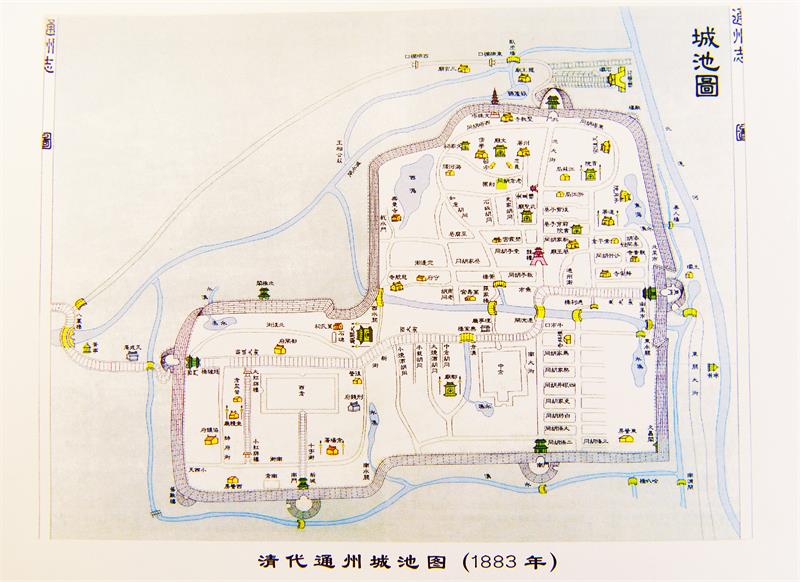

翻开清光绪九年的通州城池图,记者发现,东北角楼所在的位置不仅是漕粮进京的东大门,历史上这里更聚集了包括票号在内的多种金融机构,总共300余家,俨然成为当时的区域性金融中心。

历史与现代总是有惊人的巧合,如今北京城市副中心飞速发展,遗址所在的位置被规划为对标伦敦金丝雀码头的运河商务区。作为北京市“两区”建设重要承载地,运河商务区注册企业已经突破2万家。

通州古城曾为京东首邑

如今说的通州古城始建于明朝。明洪武元年(公元1368年),因运河漕运兴起,明将孙兴祖督军士夯筑城墙,外砌城砖,连垛墙高三丈五尺,面积约1.7平方公里。城周九里十三步,共设四门:东门称通运(6号线通运门站即由此得名),西称朝天,南称迎熏,北称凝翠。门各有楼,是为旧城。公元1421年,明永乐帝迁都北京,南北漕运岁入四百万石,通州作为南北漕运的尾间,城市的主要发展是扩建仓库。通州在运河上的重要地位使通州仓规模大且地位高,仓储物资直接供给中央机关和驻军之需。

明正统年间,瓦剌军袭扰京城。正统十四年(公元1449年)总督粮储太监为护卫西、南二仓,奏建新城。新城东连旧城,周七里。设二门,南门题额“望帆云表”、西门题额“五尺瞻天”,门各有楼。城墙高只及旧城一半。明武宗正德六年(公元1511年),通州新城连通旧城,这项工程由巡抚都御史李贡主持修建。其主要工作是“新城旧基,增筑五尺,其外为砖,内实以土,上复为垛墙,六尺有咫,而长广皆如其数。又为敌台,其西南为瓮城,重门悬桥,皆旧所未有。”这次修缮工程备受瞩目,不仅得到皇上赞许,也受到社会各界大力支持。

到了清乾隆三十年(公元1765年),伴随着连接处城墙(旧城西门)的拆除,两城合二而一。定型后的通州城有五座城门,包括三座老城门(东通运、北凝翠、南迎熏)和两座新城门(新城南门“望帆云表”,后改为“灌输”,西门卫“五尺瞻天”,后改为“神京左辅”)。至此,通州古城的形制最终确定下来。通州新旧城总面积约3平方公里,光绪初城内街巷102条,人口4万,为京东首邑。

西海子公园内有一处《清光绪九年通州城池图》浮雕,其中在燃灯塔南方可以看到当时通州古城的鼓楼。据《通州纪事》作者王陆昕考证,通州鼓楼建于明朝,楼体两层,楼顶是传统歇山式建筑形式,在规格上仅次于皇家庑殿顶,其屋脊陡峭,两端装饰兽吻,四角飞檐,门、棂、椽、柱都涂饰朱漆。最下层建筑不仅是楼基,还是南北向的“城门洞”式拱券通道。若是登高远眺,通州城和京杭大运河尽收眼底。

区文物管理所所长李自强介绍,新旧城地理版图并不规整,而且受制于北运河、通惠河的走向形势。通州新城建于旧城西侧,新旧两城像是横排的“吕”字。旧城北城墙不是一条直线,而是依通惠河而建,其北城墙紧贴燃灯佛舍利塔的北侧,现在仍有城墙的遗迹。旧城的东、西两城门因城内运河并不在一条直线上。新城的南墙与旧城南墙也没有在一条直线上。在今玉带河大街北侧,也就是潞河医院北墙稍南处,一直往西,与佟麟阁大街连接处为新城南门所在地。

清末漕运终止,古城渐失光彩,但一些历史遗迹以及东关、南关、北关、南大街、西大街等和通州古城相关的地名保留至今。虽然漕运早已退出历史舞台,但通州因其独特的地理位置,成为京津冀一体化发展中的重要节点之一。北京城市副中心将不断增强综合承载能力,助力北京形成“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间结构。

古城范围内共有文物40余处

李自强介绍,通州古城范围内共有文物40余处,市级文保单位中,有通州居民耳熟能详的燃灯佛舍利塔、通州清真寺、通州兵营、李卓吾墓。区级文保则包括文庙、三义庙、北齐土长城旧址等。而文物的种类也是包罗万象,不仅有通州标志性的漕运文化,还有校舍旧址、名人墓葬故居、红色文化等多个种类。

其中,通州近现代教育建筑群是北京市第七批全国重点文物保护单位。包括潞河中学内人民楼(卫氏楼)、红楼(谢氏楼)、解放楼(文氏楼)、潞友楼、饭厅、教士楼、博唐亭;二中内有富育女校教士楼、百友楼四栋;北京护校洋楼四栋。三个学校建筑共同组成通州近现代教育建筑群,共计15栋建筑,为北方地区保留最为完整,规模较大的近现代建筑群。

清同治六年(公元1867年),由美国基督教创建的八境神学院就在这片区域内,光绪十九年(公元1893年)易称潞河书院,光绪二十七年(公元1901年)更名协和书院,用“庚子赔款”建卫氏楼,次年建谢氏楼。1909年,共和会北京分会通州支部于此成立。1911年,革命军通州司令部成立,以此为阵地。1912年,改称华北协和大学,1918年变名私立潞河中学。1927年此校成立中共通县第一个党支部。1931年“九·一八”事变后,师生高举“民族魂”旗帜进行军训,后曾当做长城抗战后方医院。周文斌、侯仁之、黄昆等众多革命志士与专家均毕业于此。

通州古城建于明洪武元年(公元1368年),明清时期正是漕运兴盛之时,遗留众多文化遗存,可以说,这里是运河文化最为丰富的区域。该范围内的文物保存较为集中和完好,逐渐形成了运河文化的核心区域,例如以燃灯佛舍利塔为核心的文化圈,形成大规模历史文化景观,能够充分代表通州运河文化的核心内涵。“2016年北京市政府已将通州古城范围列入第七批北京市地下文物埋藏区。根据该区域自身的特性,充分挖掘其内涵,制定相应的保护和利用规划,体现出不同内容、不同形式的文化内涵,整体服务于副中心的发展,支持北京全国文化中心的建设,使通州古城形成一城双色、古今同辉的景象。”李自强介绍。