04版:文化

通州文庙主要建筑大成殿,又称学宫,创建时间要早于北京文庙,是通州文化教育先进的生动见证,通州区博物馆供图。

曹雪芹石像

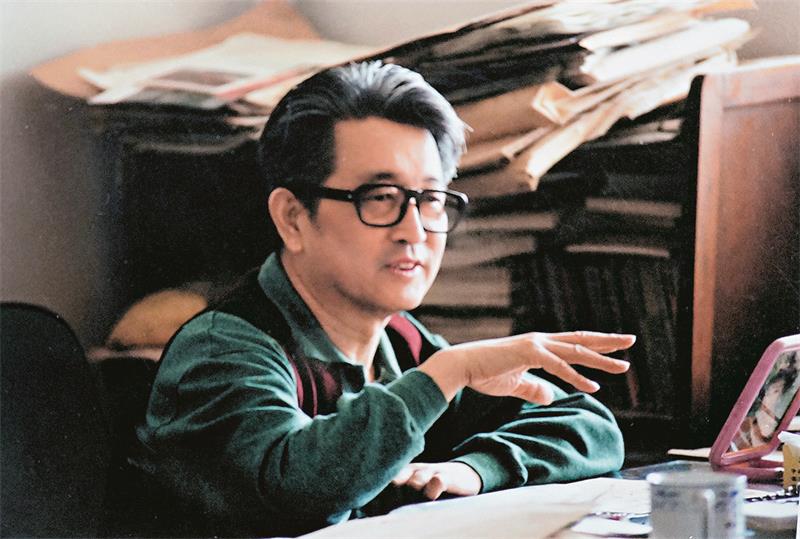

刘绍棠,通州区档案馆藏。

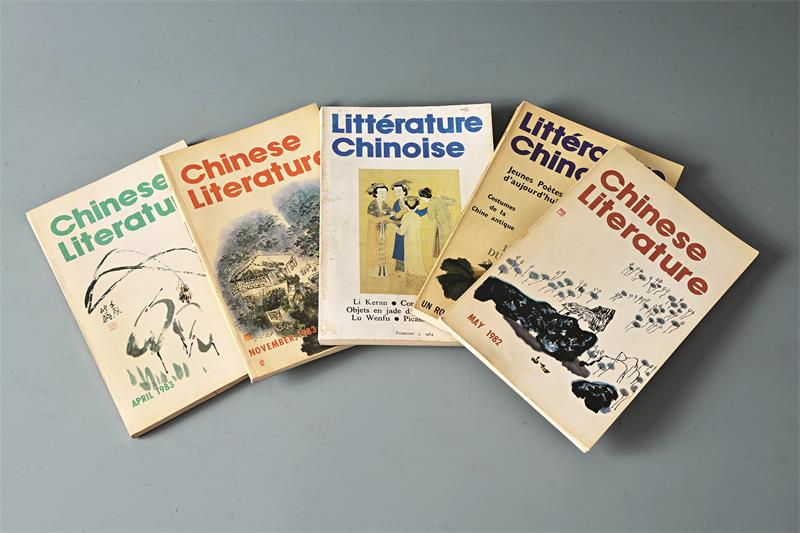

被翻译成多国语言出版的刘绍棠作品,通州区档案馆藏。

三千里大运河运载的是漕粮商货,流淌的却是厚重丰富的艺术文化。文化艺术所滋养的不仅是经济命脉,更是民族的素质尊严。北京社科院历史专家吴文涛在《大运河对北京的历史文化意义》一文中指出:京杭大运河“既能将京城文化流传到全国各地,也使北京吸收各地文化元素,兼容并蓄集大成,从而形成引领文化潮流、对全国产生强大辐射作用的文化中心。”

作为北方的漕运枢纽和京城门户,通州运河文学艺术的特点表现得尤为典型,它们不但穿越了不同的时代,而且从国内走向国际,在异国的舞台上,绽放出自信绚丽的光芒。

书院文化:讲学授业 思想萌芽

运河的商贸促进了文化的繁荣。通州的书院曾是京东地区的重要人文景观,给通州带来了全新的气象。明代北京有8所书院,其中通州就有4所:通惠书院、杨行中书院、闻道书院、双鹤书院,可见当时的文化风气之浓厚。

通惠书院

明嘉靖二十七年(1548年),巡仓御史阮鹗(1509-1567年)于州治右侧(文庙西侧)创建通惠书院,是一所为士子准备科举而讲学的书院。阮鹗为桐城(今安徽桐城市)人,属于学者型官员,热心阳明心学,嘉靖二十三年(1544年)进士,授南京刑部主事,后被提升为御史,巡按顺天府。明代杨行中《通惠书院记》记载阮鹗到通州视察粮仓,进通州文庙拜谒孔子,“既毕,升堂讲学,闻诸生肄业无所,慨然念之,就学宫左右地大为创辟。既成,名曰通惠书院。以地迩通惠河,且其河为督仓察院所经理者也。”

在阮鹗的创建与督理推动之下,通惠书院学风甚佳,“诸士子朝升于堂,得以正其业于师;退息于院,得以考其道于友。时修祀事,又得以景行先哲,以起其效法之思。”

杨行中书院

该书院是撰写《通惠书院记》的通州乡贤杨行中创办的。杨行中作为通州乡贤,归乡后兴办书院,倡建学宫,修建文昌阁,又为通州编修志书 《通州志略》。

闻道书院

该书院由通州乡贤马经纶(门人私谥其为闻道先生)于万历十九年(1591年)创办。马经纶曾任河南道监察御史,因言获罪,被黜归乡后,在通州家中诵读经史,接济乡里。万历二十九年(1601年),李贽到通州后就住在好友马经纶的别业里,每日研读《易经》、讲学,撰写《九正易因》。

双鹤书院

明万历三十九年(1611年)户部尚书李三才因反对明神宗的太监而获罪,辞官还乡,在张家湾自家双鹤轩创建双鹤书院,讲学授业,李三才去世后停办。

潞河书院

清代,通州有两处“潞河书院”:较早的一个由康熙五十九年(1720年)仓场总督张仪朝令知州朱英在通州旧城西门内创建,后因耗资颇大,又因坐粮厅亏欠库银而抵押书院,所以没多久就关张了。光绪二十九年(1903年)在其旧址建立了通州官立小学堂,完成了它的时代转型。

略晚的一个是传教士建的八境神学院,光绪十九年(1893年)改称潞河书院,后成为华北协和大学与通州潞河中学。该书院及其后来的学府不但是通州教育从传统向现代转型的引领者,其贡献从通州到全国、从当时到现在,一直绵延不绝。

红楼梦:小说之河 古代文明结晶体

大运河是一条小说之河。冯梦龙、吴承恩等著名小说家即使不是京杭大运河岸边或邻近地方的人,也往往有在运河文化圈城市中生活过的经历。长江以北的运河沿岸城市,如山东段的临清等地,在明清通俗小说中也是故事的发生地。《金瓶梅》所写既有繁荣的商业现象,又有西门庆的商业发迹史以及具体的贩盐、卖生药、搜集商业信息和兼并小商业点等等商业行情,比较全面地再现了当时的社会风貌。

张家湾,则与曹雪芹和《红楼梦》有关。百余年来,红学日盛,流派分立,著述纷出,各领风骚。但曹雪芹逝世的年代与埋葬地点从来都聚讼纷纭,没有结论。1968年,在张家湾“大扇地”出土的“曹雪芹墓葬刻石”解决了这两个问题。此后,“曹雪芹与张家湾之关系”受到人们的关注,因为这关系到曹雪芹创作《红楼梦》的生活源泉。于是,人们挖掘张家湾的风俗人情,对照《红楼梦》中的相关场景,试图为《红楼梦》找到创作的生活源泉,为曹雪芹找到魂归之处。

1992年7月31日,发现曹雪芹墓葬刻石成为《北京日报·郊区版》首发独家新闻后,上海《解放日报》、香港《明报》等14家中外报纸登载这一要闻与评论。《北京日报》开辟“曹雪芹墓石争鸣”专栏,共发表50余篇文章,讨论长达半年之久,使红学研究在多年的沉寂之后重掀高潮。

曹家与张家湾的关系,有史可考的记载是清康熙五十四年七月十六日《江宁织造曹复奏家务家产折》所述:“奴才到任以来,亦曾细为查检,所有遗存产业,惟京中住房二所,外城鲜鱼口空房一所,通州典地六百亩,张家湾当铺一所,本钱七千两,江南含山县田二百余亩,芜湖县田一百余亩,扬州旧房一所。此外并无买卖积蓄。”据传曹家当铺就在花枝巷内南侧,门面朝北。

至于文学性的描写,可发现关联的印记则更多。《红楼梦》第一回,甄士隐梦见“太虚幻境”后,带女儿英莲至“十里街”看过会热闹,第十九回上元节后,贾府余兴未尽,贾珍又在东府搭台唱戏和“扬幡过会”,都可能与张家湾当年的“过会热闹”有关。古代,数档花会在大街上表演,依次往预定方向转移,边走边演,直到终点在某庙宇内上香完毕方散,其表演方式对表演者而言称“走会”,对观看者而言,因花会从各户门前经过便称“过会”。古谣云“京畿花会何可观,十人九说张家湾”,可见一斑。除此之外,相关的对照还涉及黛玉回家登舟之处、刘姥姥带到贾府的土产、栊翠庵和地藏庵等多处细节,“假作真时真亦假,无为有处有还无”,曹雪芹的创作与张家湾之间的关系,奥妙无穷。1992年7月25日,冯其庸在张家湾看过曹雪芹墓石后,写了《题曹雪芹墓石》(四首),其中有云:迷离扑朔假还真,踏遍西山费逡巡。黄土一抔埋骨处,伤心却在潞河滨。

运河故事:口述历史 民间底本

通州运河风物故事颇具典型性,有《宝塔镇河妖》《铜帮铁底古运河》《八里桥的故事——扒拉桥》《不挽桅》《乾隆游通州的奇闻逸事》《萧太后河的来历》等民间传说故事,生动演绎了通州运河漕运与帝王将相、河工百姓的关系。如此集中的运河传说故事,充满丰富的想象力和曲折的情节,本质上是生活在运河沿岸的老百姓对于日常生活所见的水系风物景观的解释性联想,具有浓厚的乡土气息,在大运河沿线的其他任何城市都是很难找到的。对于通州的这些民间故事,郑建山《大运河的传说》一书已做了初步整理汇编,现仍在继续搜集之中。

文学通州:赤子之心 心灵家园

运河之畔,深厚的文化积淀孕育了大批文人墨客,产生过现代和当代“作家群”:享誉中外的现代作家刘白羽,生长在大运河北端通州城中西海子湖畔;名闻世界的乡土作家刘绍棠,出生在大运河东岸的西集镇儒林村;毛泽东主席曾赞许过的红学家李希凡,出生在通州城中的三官庙胡同;当代著名作家、北京人艺创作室主任王梓夫,出生在隋永济渠帮道(今凉水河)的南岸驸马庄村……今天,这个“作家群”还在不断地成长壮大。

刘绍棠可以说是当之无愧的“运河之子”。幼年成才,13岁开始发表作品,20岁成为中国作家协会最年轻的会员,是20世纪50年代中国文坛的“神童作家”。曾多次载入《世界名人录》《世界作家名人录》。1991年获国务院颁发的“为我国文化艺术事业做出突出贡献”的专家证书。曾任北京市人大常委会委员、北京作家协会副主席、中国文联全国委员会委员、中国作家协会副主席。

刘绍棠的人生、文学创作无不与通州息息相关,与运河血脉相连。《运河的桨声》《蒲柳人家》《京门脸子》等作品,不仅时代背景、地理空间与运河息息相关,更有生长在运河畔的永恒的主人公,可谓写尽了运河情、运河人、运河魂。对于运河在自己心目中和创作中的地位,刘绍棠说:“中国气派,民族风格,地方特色,乡土题材,这是我致力乡土文学创作的四大准则。满怀感恩戴德的孝敬之心,为我的粗手大脚的乡亲父老画像,以激情的热爱灌注笔端,描写我的家乡京东北运河农村那丰富多彩而又别具一格的风土人情,为家乡的后辈儿孙留下艺术化的历史写照,同时也使外地人,甚至外国人,通过我的小说,了解我的家乡,喜爱我的乡土,这便是我今生文学创作活动的最大野心,也是我实现鲁迅先生创作思想的志愿。”

王梓夫,著名作家,国家一级编剧。《漕运码头》以时世巨变的道光一朝为背景,对影响封建王朝深远的漕运历史及流弊进行了详细考察,充分展示了大清王朝由盛而衰之际,从王室到朝堂中枢,从官场到民间的种种忧患与挣扎。最新作品《梨花渡》写改革年代的运河传奇,是对运河主题的延续与深入挖掘。

此外还有浩然、李希凡、高占祥等作家。浩然的文学创作之路以及相关的文学工作,都与通州紧密相关,他赞扬通州风水好、水土好、出作家,把通州当成自己的生活基地。

本报记者 关一文/编辑整理

内容摘自:由北京城市副中心党工委管委会、通州区委区政府共同策划编辑,《文明》杂志社出版的《文明·北京城市副中心》特刊