04版:文化

霞光普照下的大光楼。清末,大光楼毁损,如今的“大光楼”系今人在遗址附近重建。石洪斌/摄

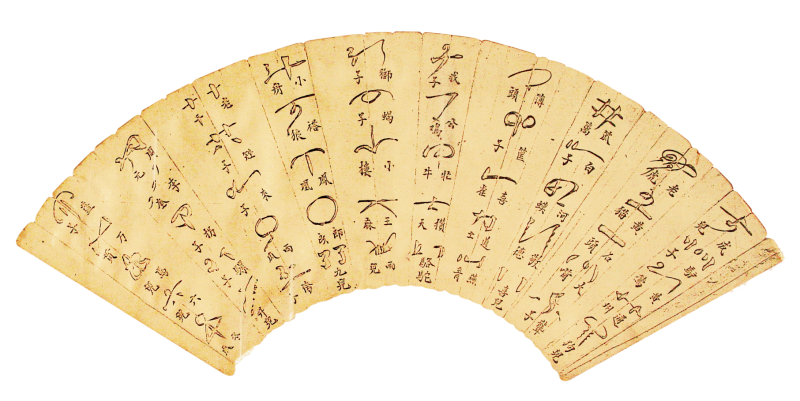

清,军粮经纪密符扇,通州区博物馆藏。

验粮盘,通州区博物馆藏。

北京,通州,紫竹庵银元窑藏,通州区博物馆藏。

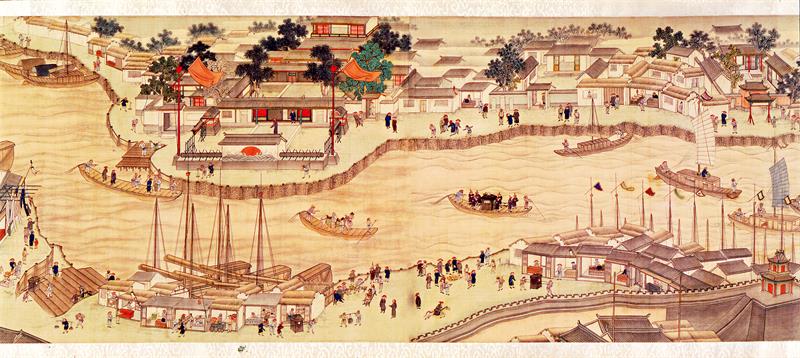

清,《潞河督运图》(局部),江萱绘,通州区档案馆藏。

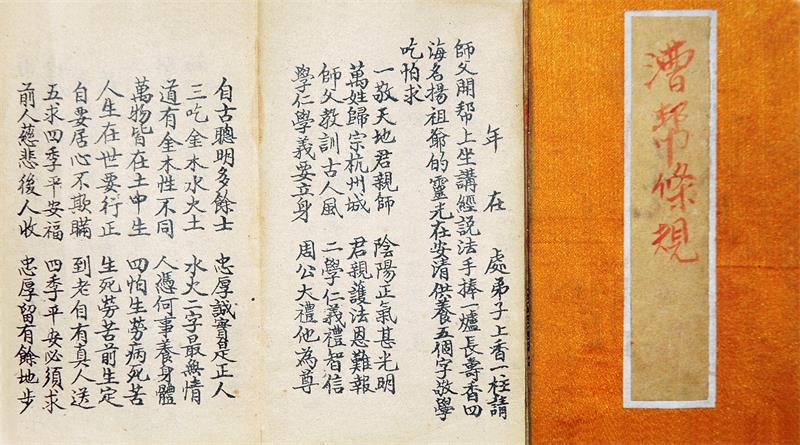

北京,通州,记录昔日大运河上漕船资料的《漕帮条规》,通州区博物馆藏。

1780年,乾隆70岁寿辰,各国纷纷派大使前来祝寿献礼,多走运河。朝鲜祝寿使团走陆路入山海关而来,朴趾源随团来访,自通州燕郊行经师姑庄(今宋庄)、大邓各庄、召里(今潞城)、古城,至杨庄西……朴趾源将他沿路看到的大运河盛况与通州漕运盛景记在《热河日记》中:“不见潞河之舟楫,则不识帝都之壮也。”今天读来,依然令人心驰神往。

因为漕运,通州成为一个中转站,形成了繁华的局面。漕运兴起也吸引了商人汇聚于此,更促进了通州的繁华。在通州,南货是通过运河运来的,北货是骆驼队运来的,南货北货源源不断在这里汇集,又从这里走向全国。在运河带来的多元文化交流中,通州形成了以 “漕运”为核心的运河商业文明。

随船土宜:习为商贾 勇于奔竞

在漕运兴盛推动通州商业繁荣和城市发展的过程中,“随船土宜”制度发挥着关键的作用。但这一制度的诞生却与漕运弊端和兵丁之苦有关。在从南到北的运输过程中,不但有朝廷规定需要缴纳的各种费用,而且还有各种“潜规则”的好处费,巨大的花费不仅使运丁叫苦连天,也使地方官府产生怨言。

为鼓励运丁的积极性,维持漕运顺利进行,从明朝开始,朝廷就规定漕船可以携带一些土特产,补贴途中各种花销。《明熹宗实录》卷二十记载:“漕规每船正粮不过五六百石”,但所载私货“不啻数倍”。清嘉庆年间,甚至出现了帮丁附载客货每船一二千石者……这些“附载客货”既增加了漕军的收入,又促进了通州的商贸繁荣。南方来的漕船携带南方货物到北方,除了沿途出售的部分,剩余绝大部分都运到通州,货物种类繁多,主要包括农产品、棉纺织品、丝织品、油类、酒类、干鲜果品、纸张、竹木藤器、杂货、铜铁器、药材等十二大类货物。各大类下面又有许多小类,共计近千种。

每当漕船返回南方时,由于携带商货税额很低,所以基本都是满载,这也从另一个方面见证了运河沿线城市、尤其是南方经济发达城市,商品需求量之大。货物种类以梨、枣、核桃、板栗、瓜子、柿饼、麦、棉花、烟草等农副产品为主。嘉靖《通州志略》中记载:“通州密迩京师,当东西南北之冲,水路要会,天下财货集焉。是以逐末者多,务本者少。”清代,“走集之交,聚会之所,习为商贾,勇于奔竞”。

商贸集市:四时不休 夜市盛景

随着来自全国各地的货品和商旅在通州集散分销,当地逐渐形成了商贸集市,如马驹桥集市就是以桥得名。马驹桥曾是元代凉水河上的一座木桥,当时从南方来京的人员都要途经此地,“纷纷络绎,四时不休”。明天顺七年(1463年),马驹桥被改建为九孔石桥,赐名宏仁桥,马驹桥集市也在此时发展繁荣起来;清康熙年间,集期为农历四、九日两天;乾隆年间,集期增加为四天;民国时,设张家湾、燕郊、西集、永乐店、牛堡屯、马驹桥六处镇集,马驹桥的繁荣程度为六镇之首。集市交易物品以牲畜、粮食、蔬菜、肉类、布匹、杂货为主,还有独有的木材市场。

此外还有张家湾集市。清朝年间集市逢农历单日开放,但张家湾集市日日开市,可见其繁华程度。

除了集市,通州的夜市也非常有名,道光年间,“城内外市肆相连,百货摆列,每夜各铺悬羊角灯数十,照耀如昼,往来交易,至晓不绝,故通州夜市名于天下。”康熙年间,通州夜市与“燕京八景”并列,成为京城的一大盛景。值得一提的是,燕京八景都为自然景色,唯独通州夜市是商业景观,可见通州商业的重要地位。

朝鲜使臣申政曾写过《通州盛时歌》(五首),形象地表达了运河沿岸夜市的繁荣:

一

通州自古盛繁华,扑地闾阎十万家。

日出市门堆锦绣,满城光艳绚朝霞。

二

通衢遥接蓟门长,表里山河护帝乡。

日夜江南常转粟,百年红腐海陵仓。

三

楼台参差飏锦幖,绿杨低拂赤栏桥。

东南贾客纷相聚,白日车尘涨碧霄。

四

青山如黛水如天,粉堞周遭带晚烟。

日暮帆樯齐泊岸,胡姬争迓浙江船。

五

旗亭百队夹途旁,处处游人典鹔鹴。

日暮歌声喧四里,夜深灯火烂星光。

金融服务:银号兑换 当铺闻名

银号是古代中国的一种信用机构,出现在明代中叶以后,又称钱庄,南方称为钱局。最先分别出现在长江三角洲地区、宁波和山西。业务始于货币兑换,及与货币兑换相关的存款业务;后来开始涉及信用贷款、抵押贷款、长途汇款等高风险业务。银号在中国金融发展史,以及中国从传统经济模式向19世纪后期较为现代化模式的转变过程中,都起着不可替代的作用。

清代光绪以前关于通州银号的资料很匮乏,根据《通县志》记载,光绪十四年(1888年)到清末,由于南北方物资在此交易,钱币流通量巨大。为便于商业往来,通州城内有十几家银号,鼎盛时期,多达40多家。这些银号解决了行商携带大量现银不便的问题,南来北往的客商通过薄薄的一张凭证,就可以在当地兑换银两和银票。

1912年,通州共有15家银号,即人和号、万丰号、元成号、天兴号、天和号、同济号、宏兴号、阜成号、益成号、泰兴号、泰兴德、通兴号、乾和号、裕泰号、裕恒号。不过,如今北大街保存下来的宝通银号并没有名列其中,应该是清代创建、民国时期重修的。

据当地老人回忆,西大街有裕兴银号、裕丰银号,南大街有春和银号、通丰银号等,这些银号发行的汇票,在北京、天津甚至山东临清,都能通存通兑,是通州商贸的最佳见证者。

清代北京当铺发达,主要原因是京城里高官多、富商多;而且每逢全国性的科举考试,各地举子云集京师,所带银两不够时,往往将随身携带的贵重物品送交当铺以换现银。还有为数众多的来北京述职、觐见的封疆大吏以及等待引见的候补官员等等,他们除在京消费外,临行之前,还要到各处应酬打点。有时所带银钱不敷周转,免不了求助于当铺。

晚清身居高位的权臣,积累了大量财富后,并不满足,还想进一步“以钱生钱”,于是将贪污受贿得来的银两当作“本钱”,大量投入典当行业。当铺的利润之高,是今人难以想象的,以翡翠扳指为例,当存两个月,即可收银12两之多。

据《通县志》记载,光绪十四年(1888年),通州有当铺24家。1900年,八国联军洗劫通州后,仅有5家重新开业。通州当铺的名气,广为人知的莫过于这副对联:“南通州北通州,南北通州通南北;东当铺西当铺,东西当铺当东西”;此外还有《红楼梦》中贾家的当铺。

漕运管理:第一要务 现实需求

随着漕运在社会政治与经济生活中所占的地位愈加重要,专门的漕运衙门也就应运而生。当年,通州城内的衙门如此之多,以至于从北京到通州之间办事的官员络绎不绝。明代著名文人、华盖殿大学士、兵部尚书杨士奇曾赋诗一首,名为《通州》:“城依红云下,门临绿水滨。宝鞍驰骏马,都是帝京人。”康熙五十九年(1720年)、雍正十年(1732年),两次来北京的朝鲜贡使李宜显,曾在北京和通州驻留了200多天,把亲身见闻写成《燕京杂记》一书。书中形容通州漕运坐粮厅署非常“宏大”,形象地道出了当年通州漕运管理的景象。

史籍上明确记载通州设漕运衙署的是元代,主要有两个机构,一个是管河通判署,专门负责管理漕河公务,设在通州北门以东,原大门前左右各置一尊铁狮,全高近1.5米,是北京地区古代最大的铁狮。狮子蹲座上有阳文楷书“皇庆三年八月”铭文,是铁狮铸造和此署创建的年代,既是元代通州所设漕运衙署的历史见证,又是通州运河文化的产物和载体。

另一个机构是户部设在通州的都漕运司署,统揽大都与直沽(今天津)间漕运事务的指挥部,管理漕运和漕仓,其重要程度可想而知。20世纪80年代,从通州旧城西垣台基处挖出一块螭首碑刻,上面刻有“同知都漕运司事赵公去思碑”字样,记载着元至正年间漕运司使的副官赵温任职期间恪尽职守、出色完成漕运任务的事迹,离任他调之后,此署官员思念其业绩和人格,在衙署内立碑,为后任者树立一个典范。

明代,户部在通州设置“坐粮厅署”,建筑格局仿照北京户部形制,又称“小户部”,虽体量稍小,但也有房屋200余间,职掌漕粮验收、车船转运、仓廒修缮、粮食储管支放、夫役管理、征收税费、驳船制修等漕运仓场方面的大小事务。除小户部,明清两代在通州设置的漕运衙署还有尚书馆、户部分司、巡仓公署等众多部门,与当时的漕运现实有着密不可分的关系。巡仓御史就是专门针对漕运舞弊现象而设的。一位研究者写道:“有清一代,围绕粮仓发生的弊案层出不穷,电视剧《天下粮仓》就演绎了围绕粮食接连发生的‘火龙烧仓’‘阴兵借粮’‘耕牛哭田’等惊世奇案。”

建于明嘉靖七年(1528年)的大光楼,是专门为在码头上验收漕粮而设的办公楼,又称“验粮楼”。登上大光楼,通州大运河的盛景正如当年楼上的一副楹联所记:“高处不胜寒,数沙鸟风帆,七十二沽丁字水;夕阳无限好,看燕云蓟树,百千万叠米家山。”

1900年,大光楼毁于庚子事变。如今在大光楼遗址附近、今大运河西岸,新建了一座仿古歇山筒瓦顶二层阁楼,仍名“大光楼”,体量大增,以新的姿态带领世人回味当年的运河气息和美景。

()军粮经纪:“密符”的故事

由于漕运仓储管理的需要,一些新的行业被催生出来,成为当时的新经济组织和新经济从业人员,如军粮经纪。军粮经纪密符扇是漕运发展过程中的一种特殊产物,一把小小的扇子担负的是管理军粮查验的重任,从中可以看出当年统治者为了加强管理、防范腐败颇费心思,而这仅是严密、复杂的漕运管理体系的冰山一角。

军粮经纪兴起于元,兴盛于明,嘉靖七年(1528年)以后规定了经纪的数额,并在坐粮厅备案成为制度,直到清末。经纪不是政府官吏,而是运漕兵丁和仓场之间的中介,负责代验、代运、代缴漕粮。经纪在码头对漕粮进行查验,合格的漕粮才可以装袋继续转运。每个经纪验完粮后,都会在自己“放行”的漕粮袋上画上属于自己的专用符号。漕粮入仓前,坐粮厅官员或巡仓御史会进行抽查,如果发现问题,就可以根据袋子上的符号认定是哪位经纪进行的查验,以便追究责任。这些经纪在粮袋上留下的符号就是军粮密符扇的“密符”。

现藏于北京通州博物馆的军粮密符扇,整个扇面上方长约50厘米、下端长约20厘米、宽近20厘米,正反两面各100个密符代表了100个军粮经纪,每个密符下面用正楷标注着相对应的汉字,即军粮经纪的符名,如“罗锅”“蚂蚱”“麒麟”等。负责监察的官员手里有一个花名册,记载着每个军粮经纪的真实姓名、年纪、住址以及对应的符名。经纪人更换,花名册的内容也随之更新,但密符一旦确定就不再更改,漕粮出现问题时,可以凭借着密符扇和花名册找到相关人员。

军粮经纪是坐粮厅挑选聘用的,三年一换,收兑漕粮的标准要求干圆、白净、无潮湿、无杂质、无掺假、无散碎。按理说,能担此重任的,都是些有丰富验粮经验的人,而且有着法定的收入,每收兑一石漕粮,运丁付给军粮经纪22文银,按当时的漕运规模,仅就这一项光明正大的收入而言,军粮经纪就是一个相当不错的肥差,还不算其他各种“潜规则”收入。

然而,由于是中介,上有仓场总督衙门、仓场监督、坐粮厅的三班六股八科六十四巡社,下有水手、运丁、斛头、扛夫,在讲究人情世故的中国社会,一不小心,就容易得罪人,产生各种错综复杂的利益冲突。当时,常有船丁往米中掺杂杂物以报复等事。由于发现问题后要承担责任,为保护自己的权益,经纪人发明了这套密符,使验粮等工作尽量不受人为因素的干扰。对经纪而言,既是保护,也是监督。

本报记者 关一文/编辑整理

内容摘自:由北京城市副中心党工委管委会、通州区委区政府共同策划编辑,《文明》杂志社出版的《文明·北京城市副中心》特刊