04版:观察

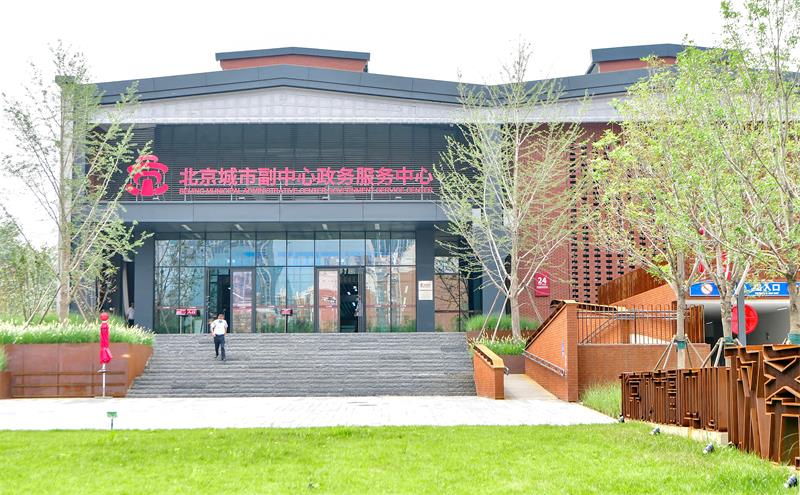

城市副中心政务服务中心。记者 唐建/摄

本报记者 陈施君

深化放管服“减时限、减材料”;便民惠企开启“加”速度;数据“乘”风飞上云端让便捷加倍;破“除”壁垒让服务无障碍……近年来,城市副中心不断解锁“加减乘除”并用的“惠企密码”,打造让市场主体向往、让人民群众满意的优质营商环境。一系列制度创新破除了难点堵点,为企业创新发展注入了源头活水。

“放管服”做减法

“这个机器颠覆了我对传统政务大厅的印象,特别智能,有不懂的按桌上的人工按钮就会有专员来指导,省了好多功夫。”城市副中心政务服务中心大厅的一台智能终端前,北京公交集团城市更新运营管理有限公司的张先生正办理工商注册登记,扫描身份证或者排号二维码,就可以登录智能终端,在3000余项业务中选择需要办理的事宜。

近年来,城市副中心持续深化“放管服”改革,“一马当先”力推智能化服务,为企业群众办事提供“最简最优”选择。

2021年9月,由北人集团老厂房改造而成的副中心政务服务中心落成。这是全国首个以智能自助服务为主的智能型政务服务中心。大厅内,50台科技感十足的智能自助终端是当仁不让的“主角”。有了它们,95%进驻副中心政务服务中心的事项无需再到人工窗口办理,办事人通过智能终端即可自行完成市、区两级政务服务事项从事项申报、材料提交、在线审核、视频交互、结果制发的全流程办理。

“这些智能终端大大简化了以往的办事环节,让企业群众畅享信息化技术带来的便捷高效。”副中心政务服务中心大厅负责人苏燕介绍,通过与北京市电子证照库、印章库和大数据平台对接以及区块链技术应用,终端可实现174项企业个人常用信息复用“少填写”,364项OCR可识别电子表单数据“免提交”,212类电子证照对比核验“减材料”,跨地域远程视频交互“零延时”,审批决定加盖政府部门电子印章“零时限”。

“以前得拿着一堆材料跑上几趟,现在就一张执照或者身份证,一次就搞定了。太方便快捷了,也不担心弄丢营业执照原件了。”李先生办理的是道路货物运输经营许可业务,以前办理该业务,他需要提供企业营业执照等一系列相关材料,现在后台人员通过政府信息共享系统就可以获取电子证照。

这样的方便,得益于副中心在全市率先探索试行的“一证(照)通办”。“一证”指公民身份证;“一照”指营业执照统一社会信用代码。公民或企业仅凭居民身份证或营业执照就可以办理相关事项,不需要其他相关证明材料。在副中心政务服务中心,有26项政务服务事项可以“一照(证)通办”办理,涉及市场监管局、交通局、民政局、农业农村局、税务局等多个部门。相关部门通过对审批流程的整合,进一步减时限、减材料,真正做到让“群众少跑腿,数据多跑路”。

“一照(证)通办为我们进一步推进‘极简审批’改革工作,提供了有益的探索和尝试,下面还将不断扩大通办范围。”区政务服务管理局局长张胜勇表示。

在市场准入和经营许可审批方面,城市副中心创新实现“证照联办”,即营业执照和行政许可一次申请、并联审批。取得城市副中心首张“证照联办”营业执照的北京瑞泰鹏飞餐饮有限公司负责人拿到执照后很开心,他说:“开店速度提升,副中心速度果然名不虚传。”

目前,城市副中心已实现e窗通线上“证照联办”部分应用场景,涉及药店、餐饮店、医疗器械经营许可(备案)、饮品店、超市(便利店)等,企业可根据经营需要,选择线上办理证照联办许可事项。

今年,城市副中心持续推动减证明、减材料,已落实2022年北京市取消和保留证明目录清单,推动公安、公积金、市场监管领域取消证明事项3项,保留证明事项共47项。18家区级单位102项审批事项实施告知承诺制。减时限、优流程,减跑动、优服务,减环节、提效率……这一连串的“减法”,极大释放了城市副中心创新创业的活力。

便民惠企做加法

优化服务方面,城市副中心一直在做“加法”。

能在城市副中心办的政务服务事项越来越多了。副中心政务服务中心将位于北京西部地区的北京市政务中心前台窗口和后台审批服务能力延伸到副中心,办事人在副中心即可完成1980个市级事项全流程异地办理,同时还一并承接1568个通州区级事项本地办理,形成与市政务中心“东西呼应、双子联动”的服务新格局。

政务服务的触角也越来越“四通八达”。“万达商圈企业多,没想到政务服务开到了我们企业家门口,真方便。”在位于万达广场A座商务楼宇内的北苑街道党群服务中心,来自美尚互动数字科技(北京)有限责任公司的企业负责人巩志君正在智能办事终端前办理企业年报。今年,副中心20个街道乡镇政务服务大厅、5个属地党群服务中心以及2个重点园区完成了“云窗”系统和智能终端布设,企业群众选择就近站点,即可完成市、区两级政务服务事项的全流程办理,享受与副中心政务服务中心“同质同效”的办事体验。政务服务的触角进一步延伸,便民利企再次跑出了加速度。

在副中心政务服务中心二层多功能会商室,一场视频会议正在召开。区住建委审批科正协调相关科室利用副中心政务中心多功能会商室,依托视频会审系统平台,与某建筑企业开展远程视频沟通,帮助企业厘清办理施工许可手续的全部要件材料,为企业申报施工许可手续提供服务保障,力促项目尽快开工建设。

这项服务是副中心政务服务中心为企业提供的“暖心小灶”之一。项目单位如有需求,由“政务专员”负责召集相关部门到此集中,与企业线上交流沟通,企业“足不出户”即可享受多部门联审联批服务。截至目前,已为94个项目单位、32个重点工程项目提供相关服务。

副中心政务服务中心也在不断丰富服务内容。今年,交通局分中心事项、户政分中心事项、交管分中心事项进驻大厅办理,区政务服务管理局还联合司法局、税务局、财政局在大厅一层设立法智小屋、智税微厅、财会智所,为小微企业提供法律、税务、财务等相关服务。在大厅,市民还可以完成水电气热、通信、歌华有线“新建商品住宅小区的企业报装”等,十分便利。

云端做“乘法”

当政务服务飞上“云端”,便有了事半功倍的效果。

“欢迎您来到副中心政务服务云直播间,今天我们请来的是税务局的工作人员……”在城市副中心政务大厅的全息展示中心,大厅工作人员米玺琳从咨询台坐到了直播台前,当起了“云上”主播,帮助企业和个人解读最新政策。

云上架通道、线上来宣讲、直播间里答疑解惑,一根网线让政策普及,实现无障碍交流。今年城市副中心已累计开展16期政务云直播,涉及企业社保费缓缴政策、申请减免2022年国有房屋租金、新的组合式税费支持政策等内容,直播累计观看人数27万余人次,点赞数量22万余次,得到企业群众广泛好评。

城市副中心全面推行的“云窗口”服务模式,也让企业群众的幸福感“指数级”增长。依托“云窗”系统和智能终端,城市副中心已实现“市、区、街乡、社区(村)”四级政务服务事项跨层级、跨地域的“一站式”办理,让家门口的便利“翻了倍”。

今年6月,在宋庄镇疃里村,通州区首例村级“两站一中心”服务站正式揭牌成立,服务站全称为党群服务站、政务服务站、便民服务中心,实现区、镇、村三级联动,为村民打通政务服务的“最后一公里”。

走进新建的大厅,站内设施齐备,工作人员整齐划一迎接办事群众。一层服务大厅设置综合窗口,通过“前台综合受理,后台分类审批”的模式,实现事项无差别受理、办理,并以同一张事项清单、同一套办理流程、同一份办事标准为基础,实现“就近可办”“多点能办”“全域通办”,产生服务的“辐射”效应。

化解难题做“除法”

“太好了,这样就不用专门跑一趟北京了。”身在天津武清的赵先生顺利完成了北京市小客车指标调控管理信息系统账号和密码找回业务,困扰他多日的难题终于解决了。

原来,因为忘记账号和密码,赵先生一直无法登录北京市小客车指标调控管理信息系统,查看自己的指标申报相关信息。按照相关规定,这种情况需赵先生本人或其直系亲属持相关证件、材料到北京市各区窗口办理账号找回。但鉴于疫情形势复杂,出行不便,身处天津的赵先生不知该如何是好。

没想到,通过北京城市副中心部署在天津武清“跨省通办”窗口的副中心政务服务“云窗”系统,赵先生与通州区交通局的工作人员实现了远程视频连线。在工作人员的指导下,赵先生很快便完成了账号和密码的找回。

这只是北京城市副中心政务服务中心持续推进政务服务“跨省通办”的一个缩影。依托副中心“云窗口”服务模式,利用副中心政务服务一体化平台开放式表单结构,辅以5G CPE(5G客户终端设备),城市副中心积极破解异地“代收代办标准不统一、事项调整频繁、区域网络限制”等问题,打破数据壁垒,与多个省份、区域实现“跨域通办”。如今,在城市副中心开办一家公司或者办理北京市级事项,只需到北三县的政务服务大厅就可以办理,同时结果材料可以通过EMS邮寄到家,减少了跨区域跑动的麻烦。

近年来,副中心政务服务中心发挥城市副中心京津冀协同发展桥头堡作用,先后与天津宝坻、武清和河北雄安新区、廊坊及曹妃甸等地建立政务服务协同机制,采取“系统共用、终端互设、人员互培”等多种方式,完成北京市通州区、镇(街)、村(居)三级全部事项落地天津市、河北省内共计9个属地政务大厅“跨省通办”窗口,实现639个政务服务事项“跨省通办”,截至目前已办理各类政务服务事项6815件,极大节约了办事人通勤和时间成本,为京津冀协同发展注入新动能。

“社会各界、市场主体对城市副中心的营商环境寄予更高的期盼,我们也始终坚持深化‘放管服’改革,致力于为企业群众提供最优质的政务服务,以高水平打造营商环境副中心样板。”张胜勇介绍,近年来,通过一系列措施的落地,1627项政务服务事项实现“一次不用跑”,300项事项“最多跑一次”,629项实现京津冀跨省通办,26项实现与10区跨区通办。城市副中心已连续两年企业满意度全市第一,在全市营商环境评价中跃升至第三位。