08版:观察

大屏幕上实时显示着进水量、速度、水质等参数。

大屏幕上实时显示着进水量、速度、水质等参数。

在格栅间,原水中直径超过1厘米的杂质被拦截。

在格栅间,原水中直径超过1厘米的杂质被拦截。

水厂里建筑不多,但个顶个都是“巨无霸”。

水厂里建筑不多,但个顶个都是“巨无霸”。

南水在达到各项标准后,才能流进千家万户。

南水在达到各项标准后,才能流进千家万户。

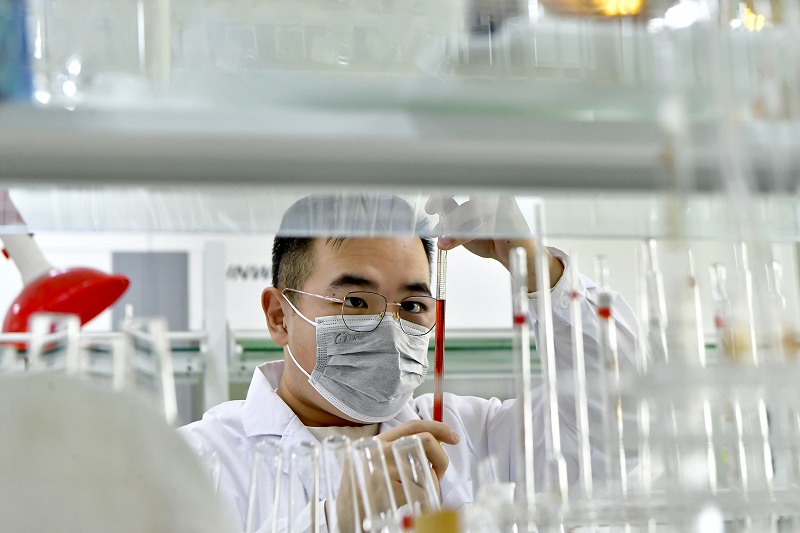

工作人员在车间巡检设备。 摄影 唐建

工作人员在车间巡检设备。 摄影 唐建

本报记者 冯维静

“古有京杭运河,今有南水北调”,一项史无前例的水利工程——南水北调工程,让1.4亿人的生活得到改变、40多座大中城市的经济发展格局得到优化。2014年12月12日南水北调东、中线一期工程全面建成通水,习近平总书记作出重要批示,强调“南水北调工程功在当代,利在千秋。希望继续坚持先节水后调水、先治污后通水、先环保后用水的原则,加强运行管理,深化水质保护,强抓节约用水,保障移民发展,做好后续工程筹划,使之不断造福民族、造福人民。”水利部数据显示,南水北调东、中线一期工程全面通水7年来,累计调水494亿立方米,实现了年调水量从20多亿立方米持续攀升至近100亿立方米的突破性进展。发挥了巨大的经济、社会、生态效益,沿线人民群众获得感、幸福感、安全感持续增强,为全面建成小康社会、落实国家“江河战略”、支撑重大国家战略实施、建设美丽中国等作出了巨大贡献。

水润京城,福泽民生。

从2014年通水以来,南水北调东中线一期工程向北方输水,已惠及河南、河北、北京、天津、江苏、安徽、山东7省市沿线40多座大中城市和280多个县市区,沟通了长江、黄河、淮河、海河四大流域,初步构筑了我国南北调配、东西互济的水网格局。

2017年,南水北调东干渠通州支线正式通水。千里北上的南水滔滔东流,为北京城市副中心“解渴”。就在上个月,通州区累计接收南水突破1亿立方米,原水水质始终稳定在地表水环境质量标准Ⅱ类以上,全区直接受益人口超过40万。南水入“通”,极大缓解了副中心水资源紧张的局面,也让通州市民感受到了实实在在的变化,水碱变少了、口感甜了、城里城外的景变得更美了……

水越来越甜

烧壶水,泡杯茶。清晨,新华联南区居民郭美凤就这样开始了一天。最近几年,每天的这杯茶越发香甜,老人的退休生活过得更滋润了。

“茶还是一样的茶,但水不一样了,这南来的水呀,就是好喝。”看着锃亮的壶底,郭美凤乐呵呵地说。她家的电热水壶3年没有大清理,但里面还挺干净。“水碱没了,凉白开都觉着甜。”老伴儿随声附和。郭美凤的家在通州西南部,喝了大半辈子地下水,家里过去用的铝水壶常常结一层厚厚的水碱,她定期要用凿子铲碱块,每次都能铲出一小堆儿。2017年7月,南水北调通州支线工程通水,北京市自来水集团通州分公司第二水厂开始为通州居民送去制好的南水,四年了,郭美凤再没铲过水碱。

翠景南里西区龙鼎园的刘春和大爷也有同样的感受。他说原来不光水壶水碱多,烧开的水面还有一层白白的漂浮物,后来干脆花钱买桶装水喝。如今不仅喝上了甜丝丝的自来水,而且水压小不能洗澡的问题也解决了,“用上了南水,水流大了、冲了,水使得舒服多了。”

“咱副中心用的南水就是从丹江口水库输送过来的江水,经南水北调配套水厂处理后提供可靠的水源保障。”第二水厂有关负责人表示。据了解,南水北调中线一期工程于2014年12月27日江水进京,调入北京的南水中近七成约28亿立方米的水用于自来水厂供水,供水范围基本覆盖中心城区等区域,直接受益人口超过1200万人。2017年,南水北调东干渠通州支线向北京城市副中心再供南水,由南水北调供水环路东干渠工程引水,采用预应力钢筒混凝土管道双线输水,输水规模40万立方米/天,远期可通过建设调节池和提升泵站,达到60万立方米/天。

十道工艺调出“甜味儿”

拧开龙头有好水,这背后是水厂工作人员“不舍昼夜”的辛勤付出。

位于萧太后河北岸的市自来水集团通州分公司第二水厂是北京城市副中心第一座接纳南水水源的水厂。在这里,南来的原水要在自来水常规处理的基础上,再经过10道工艺,才能调出居民口中的“甜味儿”。

记者在这个占地30公顷的水厂探访时看到,厂区内虽然建筑不多,但个顶个都是“巨无霸”。格栅间、预加氯、预臭氧、高效沉淀池、活性炭吸附、紫外线消毒等环节,组成了目前国内制水工艺链条最为完整、水处理技术最先进的水厂之一。

南水最先进入的地方叫格栅间,直径超过1厘米的杂质都将会被“拦住”,而这仅仅是第一道关。在第三道工序高效沉淀池,远道而来的南水静静待在一座座沉淀池里,沉淀池底部是“蜂巢状”的无数斜管。南水从池子底部进入,沉淀物往下走,水流往上流,通过池子上方的“高架桥”——集水槽流出,到达下一个处理环节——砂滤池,进一步筛除杂质,水就会变得更清澈透亮。“斜管本是乳白色,咱们看到的淡绿色是由光线折射而成,这表明原水极其清澈。”该厂副厂长王玉生告诉记者,高效沉淀池工艺在深度处理上有着非常重要的意义,不同于一些平流型的沉淀池,这里运用的是“斜管沉淀”,斜管都是60度角倾斜,这样可以增大与絮体(水中分离出去的杂质)的接触面积,让絮体在斜管中自然沉淀,深度去除悬浮物质、胶体、藻类等杂质。

此外,为了降低南水浊度和去除藻类,水厂加密了原水水质的检测频率,及时掌握原水藻类数量和种群结构的变化;采取强化预加氯措施,对藻类进行有效灭活,确保后续制水工艺运行稳定;适时调整混凝剂的投加量,有效去除水中藻类等悬浮物;调整臭氧投加量,通过臭氧氧化和活性炭吸附,进一步去除水中剩余的藻类,确保南水的供水安全。

自来水水质合格率100%

出了高效沉淀池,经V型砂滤池、主臭氧反应池和活性炭吸附池深度处理,再经紫外线消毒并投加次氯酸钠,进入配水泵房,通过配水管网供向千家万户,才能成为“自来水”。经过这样的工艺处理,水的浊度在0.1NTU以下,远优于1NTU的国家生活饮用水卫生标准。

在二级泵房的一个工作间里,在线仪表工作柜墙上挂满了各种仪器,仪表盘上的数据实时跳动着,技术人员给记者一一介绍:“这是出厂水余氯检测仪,这是出厂水浊度仪……每一个仪器都实时监控着一项指标。”

水厂有实验室检测、在线监测、移动检测的24小时水质保障体系,在线仪表检测数据能实时传输到水厂中控室系统,中控室值班人员及时校核,如果发现异常数据,及时处理。水厂还执行三级水质检测及管理体系,即班组检测(一级)、水厂化验室检测(二级)、集团水质监测中心(三级),对从水厂制水工艺流程起始的取水口到末端出厂水的每一道工序24小时监测,对通州区45个管网水质监测点每月2次取水检测,从而实现从源头到水龙头水质层层把关。

“平时我们日检的项目大概有12项。包括嗅和味、肉眼可见物,微生物、总大肠菌群、氨氮等。最后出厂水达到GB5749-2006国家生活饮用水卫生标准,就可以饮用了。” 该厂水质检验员孙雪冬指着一台仪器介绍,“通过它,就能基本测出水中金属元素的含量。水里的各种微量元素,成分复杂。我们的目的,就是要确保含量在安全饮用的范围内,既不过量,也不完全杜绝,保证人通过饮用水摄取必需的微量元素。”孙雪冬说,水厂从源头到龙头严控各工艺环节水质,利用气相色谱仪、原子荧光仪、离子色谱仪、原子吸收分光光度计、浊度仪等大小型检测设备30余台,为安全优质供水保驾护航。

南水入“通”以来,自来水硬度由以前的每升380毫克降为每升120至150毫克,所以才会有居民直接的感受:水碱少了,水壶干净了。目前,该厂检测能力已达177项,完全覆盖了国标规定的106项,水质合格率达到100%。

南水带来的生机

南水的到来,不仅给百姓带来水源,还涵养了水源,补充了地下水,使一些区域河流重现生机,还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象。

通州分公司第二水厂南侧是萧太后河绿化带,虽已入冬,但滩地上仍有不少植物留着绿色,与河道两岸蜿蜒分布的步道相映衬,晨练的人们又给这幅美景增加了一丝动感。

“四年前,这条河我们可不敢靠近,又黑又臭。”正在遛弯儿的市民李先生发出感叹。因为大量生产生活污水直排,萧太后河曾遭受严重污染,一度被称为“牛奶河”。在北京市委市政府统筹下,朝阳区和通州区对萧太后河启动综合治理,截污纳管、新建扩建再生水厂补水、清退两岸低级次产业,提升周边景观。越来越多的南水通过自来水厂流入千家万户,这些居民使用过的生活污水收集后进入再生水厂,通过再生水厂的处理,再输送到周边河道,让曾经疲惫的河流重新焕发了生机与活力,臭河彻底变成了清水河。

如今,污染多年的萧太后河逐渐复苏,水变清了,岸变美了,一条条滨河步道、一座座生态公园,让居民生活环境越来越惬意。

“南水的到来,让副中心充分利用外调水,再加上有计划关停自备井、大幅压采地下水、海绵城市的建设,全区地下水位下降的趋势明显放缓。”通州区水务局有关负责人表示,持续四年监测表明,通州区年平均地下水位较2016年回升了4米,并有明显的继续上涨趋势。

北京市南水北调办表示,副中心被定位为“蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市”,也是全市近年来治理水环境的重点区域之一。在保障副中心供水安全的同时,通过南水北调,可为区域河湖补充清水,大幅提高水体自净能力,极大改善河湖环境质量,加快和促进副中心水生态环境的修复。

【未来可期】

水厂三期完全建成 可满足通州全境用水需求

2014年,习近平总书记就保障国家水安全问题发表了重要讲话,提出“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的发展思路。

以水定城,这是现实的必然选择。落实“以水定城”,首先需要城市管理者思路的转变。

在《北京城市总体规划(2016年-2035年)》中,北京市委市政府落实“以水定城”的要求,提出全市年用水总量到2020年控制在43亿立方米以内,到2035年用水总量符合国家要求。同时,增强水资源战略储备,保障首都供水安全,用足南水北调中线,开辟东线,打通西部应急通道,加强北部水源保护,形成外调水和本地水、地表水和地下水联合调度的多水源供水格局。

“通州水厂建成投用,意味着在北京市已有的基本沿西四环和东、南、北五环布置的南水北调输水环路的基础上,打通了副中心新水源输送通道,也使通州区纳入了城市供水管网之中。”市南水北调办有关负责人表示,今后,随着一批配套工程陆续建设完成,全市接纳南水北调来水能力将进一步增强,北京城市副中心等重点区域的供水安全保障也将持续提高,南水北调工程效益将得到更好发挥。

据悉,在第二水厂北侧,已经为水厂的二期、三期预留了建设用地,远期日供水能力将达60万立方米,届时区域供水安全系数将达到1.3,达到国际化大都市水平。该水厂相关负责人表示,等水厂三期完全建成后,能满足通州全境906平方公里的用水需求。届时,台湖、张家湾等农村地区也将逐步关停自备井,用上南来水。