04版:文化

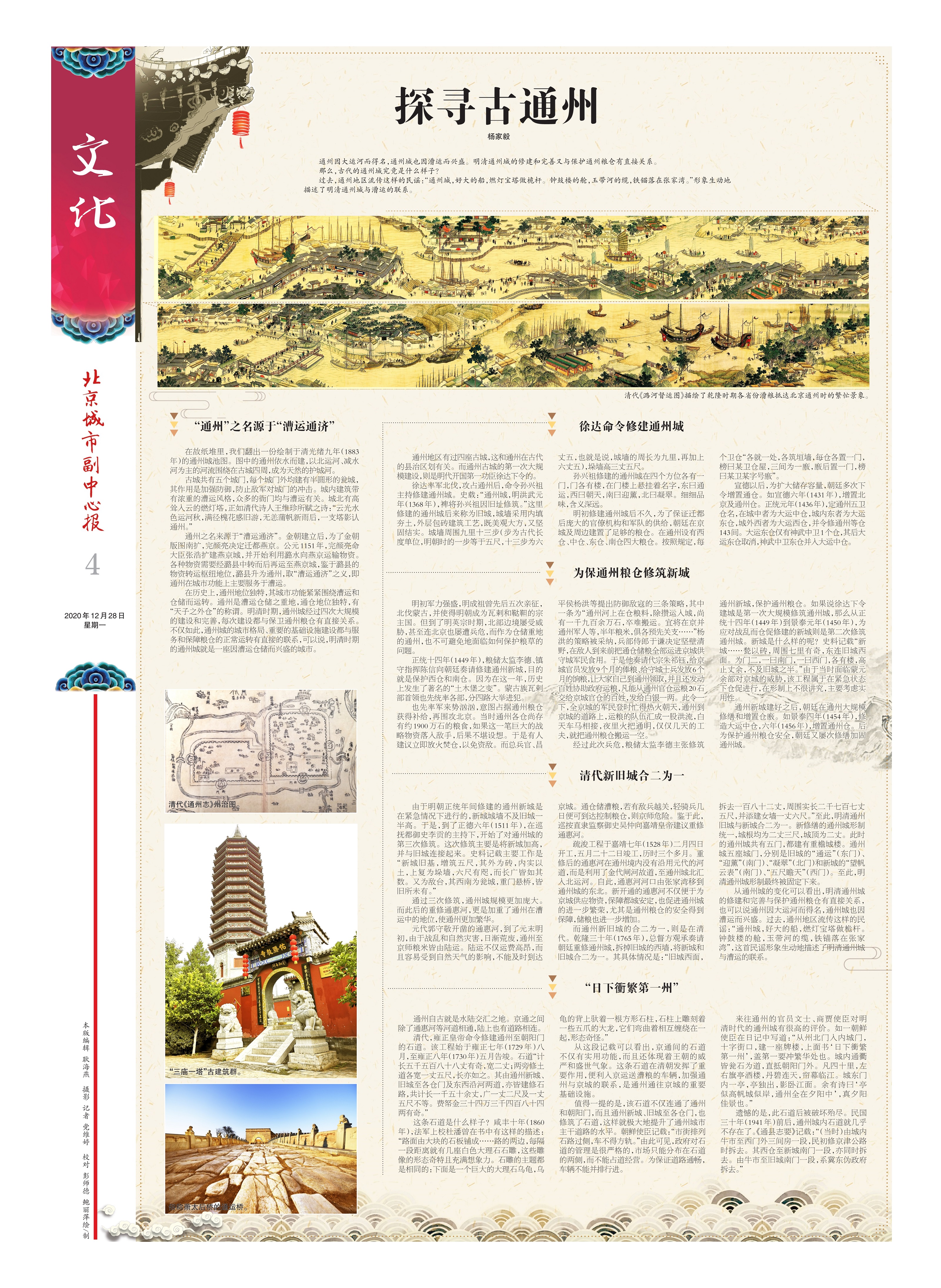

清代《潞河督运图》描绘了乾隆时期各省份漕粮抵达北京通州时的繁忙景象。

清代《潞河督运图》描绘了乾隆时期各省份漕粮抵达北京通州时的繁忙景象。

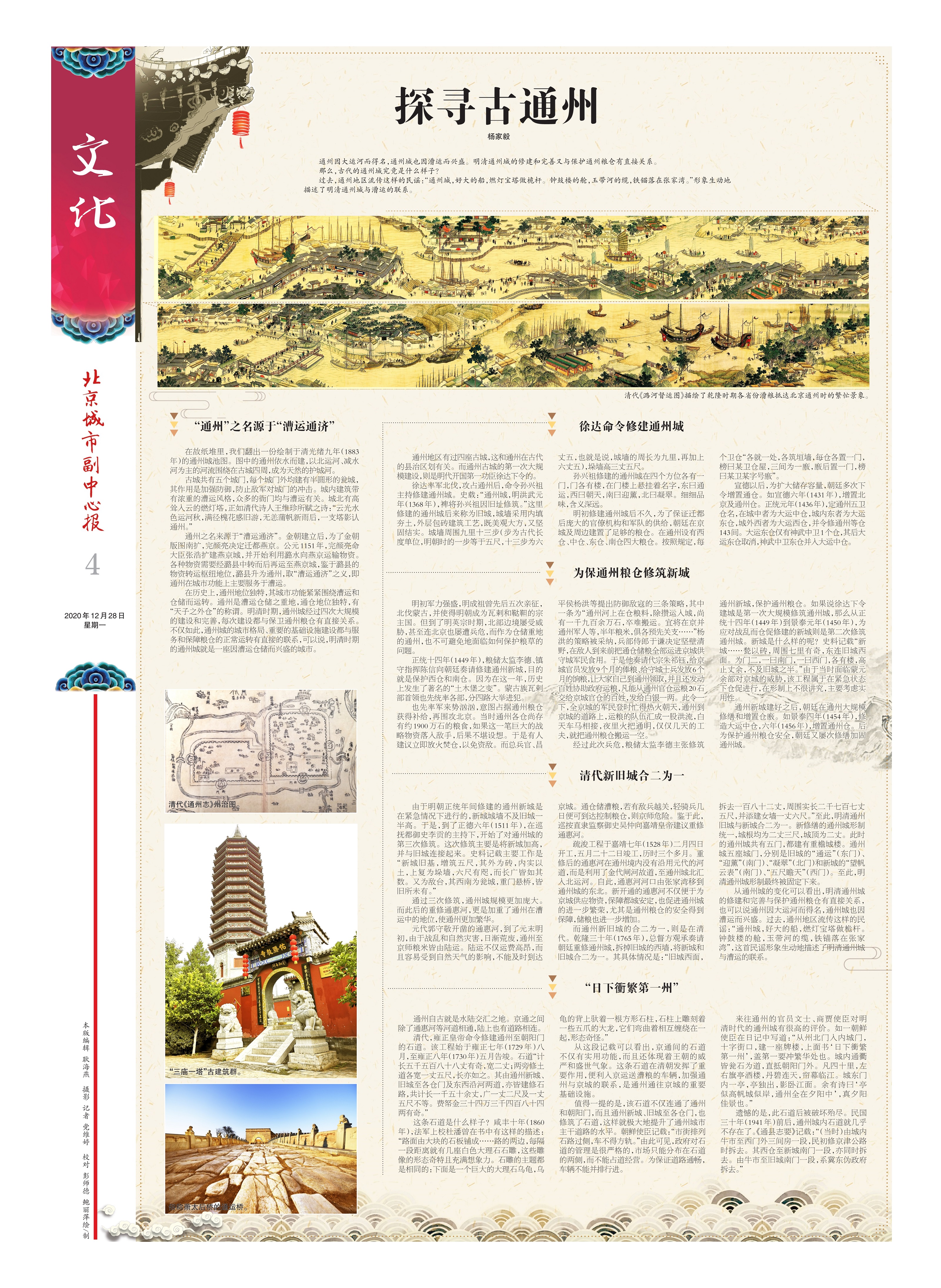

清代《通州志》州治图。

清代《通州志》州治图。

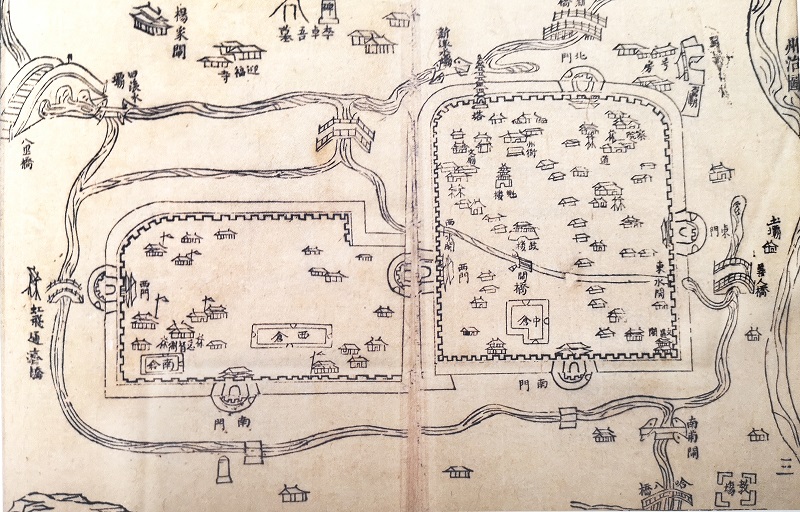

“三庙一塔”古建筑群。

“三庙一塔”古建筑群。

俗称萧太后桥的通运桥。

俗称萧太后桥的通运桥。

杨家毅

通州因大运河而得名,通州城也因漕运而兴盛。明清通州城的修建和完善又与保护通州粮仓有直接关系。

那么,古代的通州城究竟是什么样子?

过去,通州地区流传这样的民谣:“通州城,好大的船,燃灯宝塔做桅杆。钟鼓楼的舱,玉带河的缆,铁锚落在张家湾。”形象生动地描述了明清通州城与漕运的联系。

“通州”之名源于“漕运通济”

在故纸堆里,我们翻出一份绘制于清光绪九年(1883年)的通州城池图。图中的通州依水而建,以北运河、减水河为主的河流围绕在古城四周,成为天然的护城河。

古城共有五个城门,每个城门外均建有半圆形的瓮城,其作用是加强防御,防止敌军对城门的冲击。城内建筑带有浓重的漕运风格,众多的衙门均与漕运有关。城北有高耸入云的燃灯塔,正如清代诗人王维珍所赋之诗:“云光水色运河秋,满径槐花感旧游,无恙蒲帆新雨后,一支塔影认通州。”

通州之名来源于“漕运通济”。金朝建立后,为了金朝版图南扩,完颜亮决定迁都燕京。公元1151年,完颜亮命大臣张浩扩建燕京城,并开始利用潞水向燕京运输物资。各种物资需要经潞县中转而后再运至燕京城,鉴于潞县的物资转运枢纽地位,潞县升为通州,取“漕运通济”之义,即通州在城市功能上主要服务于漕运。

在历史上,通州地位独特,其城市功能紧紧围绕漕运和仓储而运转。通州是漕运仓储之重地,通仓地位独特,有“天子之外仓”的称谓。明清时期,通州城经过四次大规模的建设和完善,每次建设都与保卫通州粮仓有直接关系。不仅如此,通州城的城市格局、重要的基础设施建设都与服务和保障粮仓的正常运转有直接的联系,可以说,明清时期的通州城就是一座因漕运仓储而兴盛的城市。

徐达命令修建通州城

通州地区有过四座古城,这和通州在古代的县治区划有关。而通州古城的第一次大规模建设,则是明代开国第一功臣徐达下令的。

徐达率军北伐,攻占通州后,命令孙兴祖主持修建通州城。史载:“通州城,明洪武元年(1368年),裨将孙兴祖因旧址修筑。”这里修建的通州城后来称为旧城,城墙采用内填夯土,外层包砖建筑工艺,既美观大方,又坚固结实。城墙周围九里十三步(步为古代长度单位,明朝时的一步等于五尺,十三步为六丈五,也就是说,城墙的周长为九里,再加上六丈五),垛墙高三丈五尺。

孙兴祖修建的通州城在四个方位各有一门,门各有楼,在门楼上悬挂着名字,东曰通运,西曰朝天,南曰迎薰,北曰凝翠。细细品味,含义深远。

明初修建通州城后不久,为了保证迁都后庞大的官僚机构和军队的供给,朝廷在京城及周边建置了足够的粮仓。在通州设有西仓、中仓、东仓、南仓四大粮仓。按照规定,每个卫仓“各就一处,各筑垣墙,每仓各置一门,榜曰某卫仓屋,三间为一廒,廒后置一门,榜曰某卫某字号廒”。

宣德以后,为扩大储存容量,朝廷多次下令增置通仓。如宣德六年(1431年),增置北京及通州仓。正统元年(1436年),定通州五卫仓名,在城中者为大运中仓,城内东者为大运东仓,城外西者为大运西仓,并令修通州等仓143间。大运东仓仅有神武中卫1个仓,其后大运东仓取消,神武中卫东仓并入大运中仓。

为保通州粮仓修筑新城

明初军力强盛,明成祖曾先后五次亲征,北伐蒙古,并使得明朝成为瓦剌和鞑靼的宗主国。但到了明英宗时期,北部边境屡受威胁,甚至连北京也屡遭兵危,而作为仓储重地的通州,也不可避免地面临如何保护粮草的问题。

正统十四年(1449年),粮储太监李德、镇守指挥陈信向朝廷奏请修建通州新城,目的就是保护西仓和南仓。因为在这一年,历史上发生了著名的“土木堡之变”。蒙古族瓦剌部首领也先统率各部,分四路大举进犯。

也先率军来势汹汹,意图占据通州粮仓获得补给,再围攻北京。当时通州各仓尚存有约1900万石的粮食,如果这一笔巨大的战略物资落入敌手,后果不堪设想。于是有人建议立即放火焚仓,以免资敌。而总兵官、昌平侯杨洪等提出防御敌寇的三条策略,其中一条为“通州河上在仓粮料,除攒运入城,尚有一千九百余万石,卒难搬运。宜将在京并通州军人等,半年粮米,俱各预先关支……”杨洪的策略被采纳,兵部侍郎于谦决定坚壁清野,在敌人到来前把通仓储粮全部运进京城供守城军民食用。于是他奏请代宗朱祁钰,给京城官员发放9个月的俸粮、给守城士兵发放6个月的饷粮,让大家自己到通州领取,并且还发动百姓协助政府运粮,凡能从通州官仓运粮20石交给京城官仓的百姓,发给白银一两。此令一下,全京城的军民登时忙得热火朝天,通州到京城的道路上,运粮的队伍汇成一股洪流,白天车马相接,夜里火把通明,仅仅几天的工夫,就把通州粮仓搬运一空。

经过此次兵危,粮储太监李德主张修筑通州新城,保护通州粮仓。如果说徐达下令建城是第一次大规模修筑通州城,那么从正统十四年(1449年)到景泰元年(1450年),为应对战乱而仓促修建的新城则是第二次修筑通州城。新城是什么样的呢?史料记载“新城……甃以砖,周围七里有奇,东连旧城西面。为门二,一曰南门,一曰西门,各有楼,高止丈余,不及旧城之半。”由于当时面临蒙元余部对京城的威胁,该工程属于在紧急状态下仓促进行,在形制上不很讲究,主要考虑实用性。

通州新城建好之后,朝廷在通州大规模修缮和增置仓廒。如景泰四年(1454年),修造大运中仓,六年(1456年),增置通州仓。后为保护通州粮仓安全,朝廷又屡次修缮加固通州城。

清代新旧城合二为一

由于明朝正统年间修建的通州新城是在紧急情况下进行的,新城城墙不及旧城一半高。于是,到了正德六年(1511年),在巡抚都御史李贡的主持下,开始了对通州城的第三次修筑。这次修筑主要是将新城加高,并与旧城连接起来。史料记载主要工作是“新城旧基,增筑五尺,其外为砖,内实以土,上复为垛墙,六尺有咫,而长广皆如其数。又为敌台,其西南为瓮城,重门悬桥,皆旧所未有。”

通过三次修筑,通州城规模更加庞大。而此后的重修通惠河,更是加重了通州在漕运中的地位,使通州更加繁华。

元代郭守敬开凿的通惠河,到了元末明初,由于战乱和自然灾害,日渐荒废,通州至京师粮米皆由陆运。陆运不仅运费高昂,而且容易受到自然天气的影响,不能及时到达京城。通仓储漕粮,若有敌兵越关,轻骑兵几日便可到达控制粮仓,则京师危险。鉴于此,巡按直隶监察御史吴仲向嘉靖皇帝建议重修通惠河。

疏浚工程于嘉靖七年(1528年)二月四日开工,五月二十二日竣工,历时三个多月。重修后的通惠河在通州境内没有沿用元代的河道,而是利用了金代闸河故道,至通州城北汇入北运河。自此,通惠河河口由张家湾移到通州城的东北。新开通的通惠河不仅便于为京城供应物资,保障都城安定,也促进通州城的进一步繁荣,尤其是通州粮仓的安全得到保障,储粮也进一步增加。

而通州新旧城的合二为一,则是在清代。乾隆三十年(1765年),总督方观承奏请朝廷重修通州城,拆掉旧城的西墙,将新城和旧城合二为一。其具体情况是:“旧城西面,拆去一百八十二丈,周围实长二千七百七丈五尺,并添建女墙一丈六尺。”至此,明清通州旧城与新城合二为一。新修缮的通州城形制统一,城根均为二丈三尺,城顶为二丈。此时的通州城共有五门,都建有重檐城楼。通州城五座城门,分别是旧城的“通运”(东门)、“迎薰”(南门)、“凝翠”(北门)和新城的“望帆云表”(南门)、“五尺瞻天”(西门)。至此,明清通州城形制最终被固定下来。

从通州城的变化可以看出,明清通州城的修建和完善与保护通州粮仓有直接关系,也可以说通州因大运河而得名,通州城也因漕运而兴盛。过去,通州地区流传这样的民谣:“通州城,好大的船,燃灯宝塔做桅杆。钟鼓楼的舱,玉带河的缆,铁锚落在张家湾”,这首民谣形象生动地描述了明清通州城与漕运的联系。

“日下衝繁第一州”

通州自古就是水陆交汇之地。京通之间除了通惠河等河道相通,陆上也有道路相连。

清代,雍正皇帝命令修建通州至朝阳门的石道。该工程始于雍正七年(1729年)八月,至雍正八年(1730年)五月告竣。石道“计长五千五百八十八丈有奇,宽二丈;两旁修土道各宽一丈五尺,长亦如之。其由通州新城、旧城至各仓门及东西沿河两道,亦皆建修石路,共计长一千五十余丈,广一丈二尺及一丈五尺不等。费帑金三十四万三千四百八十四两有奇。”

这条石道是什么样子?咸丰十年(1860年),法军上校杜潘曾在书中有这样的描述:“路面由大块的石板铺成……路的两边,每隔一段距离就有几座白色大理石石雕,这些雕像的形态奇特且充满想象力。石雕的主题都是相同的:下面是一个巨大的大理石乌龟,乌龟的背上驮着一根方形石柱,石柱上雕刻着一些五爪的大龙,它们弯曲着相互缠绕在一起,形态奇怪。”

从这段记载可以看出,京通间的石道不仅有实用功能,而且还体现着王朝的威严和盛世气象。这条石道在清朝发挥了重要作用,便利入京运送漕粮的车辆,加强通州与京城的联系,是通州通往京城的重要基础设施。

值得一提的是,该石道不仅连通了通州和朝阳门,而且通州新城、旧城至各仓门,也修筑了石道,这样就极大地提升了通州城市主干道路的水平。朝鲜使臣记载:“市街排列石路过侧,车不得方轨。”由此可见,政府对石道的管理是很严格的,市场只能分布在石道的两侧,而不能占道经营。为保证道路通畅,车辆不能并排行进。

来往通州的官员文士、商贾使臣对明清时代的通州城有很高的评价。如一朝鲜使臣在日记中写道:“从州北门入内城门,十字街口,建一座牌楼,上面书‘日下衝繁第一州’,盖第一要冲繁华处也。城内通衢皆瓮石为道,直抵朝阳门外。凡四十里,左右旗亭酒楼,丹碧连天,帘幕临江。城东门内一亭,亭独出,影卧江面。余有诗曰‘亭似高帆城似岸,通州全在夕阳中’,真夕阳佳景也。”

遗憾的是,此石道后被破坏殆尽。民国三十年(1941年)前后,通州城内石道就几乎不存在了。《通县志要》记载:“(当时)由城内牛市至西门外三间房一段,民初修京津公路时拆去。其西仓至新城南门一段,亦同时拆去。由牛市至旧城南门一段,系冀东伪政府拆去。”